現代音楽の演奏を専門とするアメリカの弦楽四重奏団FLUX Quartetの初来日公演がまもなく開催される。台湾出身のバイオリン奏者トム・チウを中心に結成されたこのカルテットは、1960年代に活動していた現代アート集団・フルクサスへのオマージュを込めた名を冠するというだけあり、6時間以上の長さを誇るモートン・フェルドマンの“弦楽四重奏曲第2番”を演奏するなど、型破りなパフォーマンスで注目を集めている。

日本でおこなわれる3公演のうち、神奈川県民ホールの公演でプロデュースを務めるのは、作曲家・一柳慧。1950年代にニューヨークへ渡り、ジョン・ケージに師事、帰国後は日本に現代音楽を紹介し、「ケージ・ショック」と言われるほどの衝撃を音楽シーンに与えた人物である。

演目は、一柳やケージの作品をはじめ、ジョン・アダムズやジョン・ゾーンの代表曲など、現代音楽にあまり馴染みのない人でも楽しめる内容になっている。とはいえ、現代音楽と聞いただけで思わず身構えてしまう人もきっと多いはず。そこで今回は、現代音楽の大家である一柳に、いろいろな質問をぶつけてみた。彼の最初の妻であるオノ・ヨーコとの出会いや、ベックの祖父アル・ハンセンも参加したフルクサスについてのエピソードなど、音楽ファンにもきっと楽しんでもらえるはずだ。

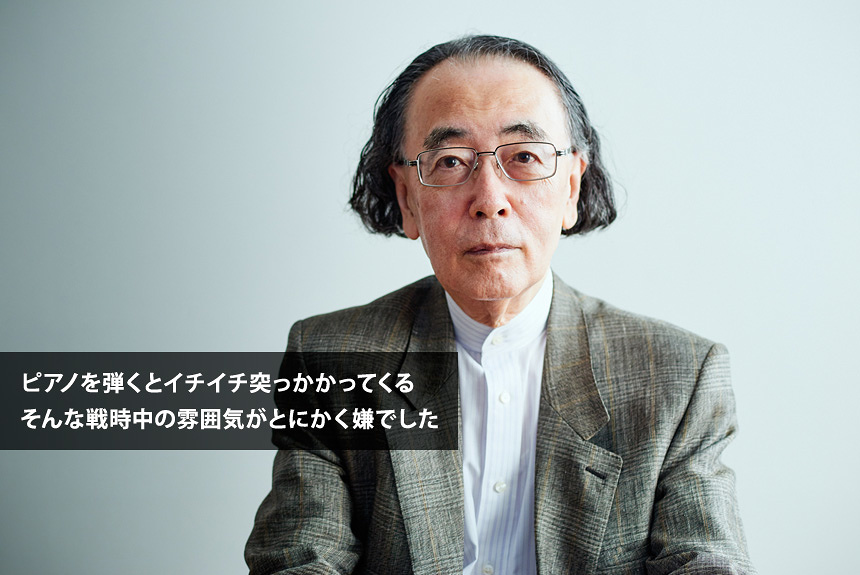

空襲も嫌でしたが、それよりも当時の日本の雰囲気が非常に暗くて抑圧的で、とにかく嫌でした。

―今日は一柳さんに「現代音楽の魅力」について教えてもらいたいと思っています。そもそも一柳さんが音楽に目覚めたきっかけはなんだったんでしょうか?

一柳:小さい頃からクラシックのピアノを習っていたのですが、ちょうど戦争が終わったのが12歳の頃。戦時中は時代が時代だったのもあり、かなり白い目で見られるような状況でした。なにしろ軍事政権みたいなもので、国には絶対服従、命令には絶対に逆らえない。アメリカから毎日飛んでくる爆撃機や空襲も嫌だったんですが、それよりも当時の日本の人権や自由のない雰囲気が、非常に暗くて抑圧的で。

―「こんな時代にピアノ弾いている場合か!」みたいな。

一柳:そう。そういうことにイチイチ文句を言ってくるので、そんな雰囲気がとにかく嫌でした。それで2、3年は音楽の勉強ができなくなって、爆撃も酷くなってきたので学校も閉鎖され、疎開して。そんなこんなで爆撃を直接受けずに生き延びたんですが、戦争が終わった途端、それまでの状況がガラっと180度変わりました。

―自由に音楽を学ぶことができるようになった。

一柳:ええ。現実的な死の恐怖から解放されたのも嬉しかったですが、それよりも気持ちが自由になって、好きなことをやれるようになったのが大きかった。15歳くらいになると作曲にも興味が出てきました。現代音楽かクラシックかというよりも、とにかく自分で何か音楽を作りたかった。もちろん当時の日本でちゃんと作曲を習っていたわけではないので、最初は自己流の非常に稚拙な曲しか作れなかったのですが。

―なぜ作曲に向かったのでしょう?

一柳:演奏というのは、結局は人が作った作品を弾くわけです。もちろんそれにはそれなりの意義があるのですが、できれば自分でいろんな表現ができないか? と。ただ、戦後で学校はほとんど閉鎖されていたし、モノはない。食料もないし、ガスもないし、電気はしょっちゅう止まる。水だけは少しあったかな? でも、楽譜や楽器を自由に手に入れるなんてとんでもない。すべてナイナイづくしで焼野原の超貧乏。最低でしたね。今じゃ想像もできないでしょう?(笑) ましてや海外へ行くなんてことは、とても考えられなかった。当時、私の周りにいた仲間や先輩方もみんなそうでしたね。私も最初にアメリカへ行ったときは、飛行機はまだ飛んでなくて船でした。

一柳慧プロデュース『FLUX Quartet』チラシビジュアル

―欧米の文化に触れる機会はあったのですか?

一柳:アメリカ進駐軍の前でピアノを弾いて、お小遣いをもらっていたんです。なにしろ親たちが全然生計を立てられない時代だったので、稼ぐために米軍キャンプとか、占領されたビルへ行って弾いていました。いわゆるアングロサクソン系の人たちは、ユーモアに富んでいて穏やかで、非常にフレンドリー。ボランティア精神もある。だからアメリカ軍の中にも「なにかできることはないか?」と、新しい楽譜を取り寄せてくれたりして、われわれのような子どもに手を差し伸べてくれる人がたくさんいたんです。そのうちコネができて、ニューヨークへ行くきっかけにもなりました。

―1954年から1957年まで、「とにかく作曲を勉強したい」と、ジュリアード音楽院に留学されていますが、なぜニューヨークだったんでしょうか? 実際のところ学校にはあまり行っていなかったとか……。

一柳:そう、ほとんど行かなかった(笑)。当時のヨーロッパは戦場になったこともあって、戦勝国であったイギリスやフランスも相当疲弊していました。アメリカ本土だけが爆撃も受けておらず、元気があったんです。ニューヨークは街全体が美術館みたいで、アートな雰囲気に溢れていて、歩くだけで楽しかった。小さなギャラリーがたくさんあって、窓にはファッションブランドのショーウィンドウのように新しい作品が展示されていて、しかも、その間には大小さまざまな劇場が立ち並んでいて。もう学校なんか行ってられないですよね(笑)。そのうちアートや建築といった、他の分野の人たちとも知り合う機会が多くなっていきました。それが自分にとってはとてもためになっており、今日までつながっています。

―まるで19世紀半ばのモンマルトルのように、さまざまな表現分野の人と、ボーダレスに交流できたわけですね。

一柳:その通りです。そういった交流は今より盛んでしたね。戦後すぐアメリカが、ヨーロッパの芸術家たちを招聘したのもあって、ニューヨークにたくさん移住してきていたんです。たとえばイタリアのルイージ・ダッラピッコラや、フランスのエドガー・ヴァレーズ、ドイツのシュテファン・ヴォルペといった現代音楽の第一人者たちが、ニューヨークで教鞭を取っていた。壮絶な戦争の現場を生き抜いてきた彼らのオーラには、すごいものがありましたね。なるべくそういう人たちと出会いたいと訪ねて行って、話をしましたね。

ジョン・ケージの音楽はそれまで聴いたことのないもので、「弟子にしてくれないか」と頼んだら、すぐに快諾してくれました。

―ジョン・ケージとヴィレッジ・ヴァンガード(ニューヨークの名門ジャズクラブ。当時は前衛芸術家の拠点だった)で知り合ったのも、そういう交流の中で?

一柳:ええ。彼のような新しい音楽をやっている人たちは、たとえば今でいうと新宿PIT INNや、渋谷の公園通りクラシックスみたいな、小さなライブハウスでよく演奏していました。彼の音楽はそれまで聴いたことのないものでしたから、強い刺激を受けて、終演後に声をかけてみたところ、「じゃあ、自宅に遊びに来ないか」と、非常に気さくに応えてくれたわけです。「弟子にしてくれないか」と頼んだら、すぐに快諾してくれました。

―へええ!

一柳:でも、先生がいつも上からの目線で見ているような、普通の先生と弟子の関係とは違って、同じ世代の友だちみたいに、いつも一緒に行動していました。彼からなにかを習うというよりは、彼の音楽会を手伝ったり、彼の書く楽譜を清書したりとか。

―ケージの思想からも大きな影響を受けたそうですが、特にどういう部分になりますか?

一柳:哲学です。つまり音楽に対する考え方や取り組む姿勢ですね。私がケージと会ったのは1950年代後半ですから、すでに有名な“4分33秒”(無音、環境音を音楽として提示した、現代音楽の代表作)は発表されていて、他にも「図形楽譜」や「不確定性の音楽」といわれるものなど、非常に刺激的な実験作品ばかり。でも、一番影響を受けたのは、音楽家の分業制に逆らっていたところです。たとえば、バッハやベートーヴェンやモーツァルトたちも昔は皆、作曲して、自分で協奏曲を演奏して、シンフォニーやオペラの指揮をし、クライアントである王侯貴族への売り込みまで自分でしていました。それが近代になり、演奏家、作曲家、プロデューサーと分業化されて、別々の仕事になっていたんですね。クラシックの演奏家は、過去の楽曲をいかに上手く演奏するかに全身全霊を賭けていて、一方、作曲家は自分の曲を自分で演奏する人は少なく、曲を書くのが主。でも、ケージはそれらをすべて実践していたんです。今はそういった音楽全体を見通せる人が少なくなって、音楽の本質が見えにくくなってしまっている気がします。

―そういえば、一柳さんは1960年代にロックに傾倒されていたそうですが、ロックのミュージシャンって、作詞作曲から演奏、ときにはプロデュースまですべて自分たちでやることが多いですよね。そういったDIYな部分にも共鳴されたのかなと、今お話を聞いていて思いました。

一柳:たしかにそうかもしれないですね。ロックは音に電気が使われているところや、反体制である部分にも強く共感しました。日本に帰ってきてから、The Mops(1960、70年代に活動した日本のサイケデリックロックの草分け的存在)とコラボレートをしたこともあります。私が譜面を書いて、彼らの演奏と日本フィルハーモニー交響楽団の演奏を合体させました。オーケストラとロックを同時にやるのは、かなり勇気のいる仕事でしたが、実験的で面白かった。

―ニューヨークでは、ケージだけでなく、フルクサス(1960年代を代表する前衛芸術運動)のメンバーとも交流されていたそうですね。

一柳:フルクサスに関しては、一概にずっと仲が良かったわけではないのだけど……。まあ、ものすごくラディカルな連中で。たとえば、政治的なメッセージを作品に込めるミュージシャンは今でもいるけど、彼らは生活や生き方もラディカルなんです。当時はベトナム戦争が激化していた頃で、とにかくアメリカがやってることすべてが気に食わない。あらゆることに反対して生きているんです。たとえば、彼らがギャラリーを借りて展覧会をするじゃないですか。一切お金を払わないんですよ。もちろん家賃もガス代も水道代も、電話代も払わない(笑)。催促は来るし「出て行け」と言われるのだけど、それに対しても猛烈な抵抗をするわけ。

―あははは(笑)。

一柳:おかしいでしょ(笑)。そういうのに、ちょっとついていけなかったんですよね。ケージも難色を示していました。一人ひとりは、皆いい人たちばかりだったんですけど。

―最初の妻である、オノ・ヨーコさんと出会ったのもその頃ですか?

一柳:当時は、日本からニューヨークまで来る人というのは限られていたんです。どこか大きな会社の御曹司か、僕みたいな非常に貧乏な学生か(笑)。その中間がいなかったんです。で、彼女は銀行家の娘だからお金持ちのほう。その頃、ニューヨークには日本食のお店は1、2軒しかなくて、いつの間にか、みんな顔馴染みになっていたんです。当時は僕らもすごく真面目だったから、敗戦した日本はこれからどういう道を歩んだらいいのか? もっと工業を発展させて欧米と匹敵する経済力をつけるべきか、あるいはスイスのような観光立国としてやっていくべきかなんてディスカッションをしていました。その中に彼女もいたわけです。当時はまだ学生で、いわゆるアーティストではありませんでしたが、そのうち、ケージたちと交流を深めていきながら、次第に現代芸術に傾倒していったようですが。

貴族から市民社会へと時代が変わって、音楽でも約束事や流れに基づいて音符が並ぶのではなく、一つひとつの音符が独立して、自立した動きをするようになったんです。

―単刀直入にお聞きしますが「現代音楽の面白さ」とは、何でしょうか?

一柳:時代や社会を先取りしたり、反映している内容の今日的斬新さでしょうか。いわゆる西洋音楽が過去数百年の間、ヨーロッパを中心に進化を繰り返してきたわけです。それが20世紀になる頃、どんどん行き詰まってしまって、打破するためにいろんな実験的な手法が試され始めた。特に19世紀の終わりから20世紀の頭くらいに変化のスピードが速くなって。リヒャルト・ワーグナーの音楽は、段落感や終結感をもたない「無限旋律」という特徴を持っていたのですが、その延々と浮遊するような旋律によって、音楽が「時間芸術」である必然性をどんどん無くしていった。

―どこが始まりで、どこが終わりかわからないような。

一柳:そう。その傾向が進んでいくことで、調性も崩壊し、時間の要素がより少なくなっていったんですね。なぜそのようなことが起こったのかは、詳しく話すと長くなってしまうので一言だけ(笑)。要するに、ヨーロッパが王侯貴族の社会から、市民社会へと変わっていったわけです。そうすると、市民一人ひとりが自立して社会を構成するようになる。音楽も一部のパトロンのために作られて演奏されていたものが、ホールなどで一般大衆が聴くものへと変わっていった。流れに基づいて音符が並ぶのではなく、一つひとつの音符が独立して、自立した動きになったんです。音楽にも自立した市民社会が反映されていったわけです。

―そうすると、「起承転結」という時間の流れからも、音楽が解放されるわけですね。

一柳:そうです。そういった古典的な音楽のルールから外れて自由になっていくのか、そんな予測のつかない多様な拡がりの面白さが現代音楽にはあると言えるでしょう。そして、それを極めた1つのかたちが“4分33秒”だったんですが、これは一時、ケージの師でもあった仏教学者・鈴木大拙の禅などの影響も反映しています。

―なるほど、ありがとうございます。そして10月17日、神奈川県民ホールにて一柳さんがプロデュースする現代音楽集団・FLUX Quartetの公演がおこなわれます。今回のコンサートの主な聴きどころを教えてもらえますか?

一柳:まずはジョン・アダムズの“フリジアン・ゲート”。彼はアメリカでもっとも人気のある現代音楽家です。彼のピアノ曲は25分くらいあるのですが、とても美しく聴きどころがありますね。エリオット・カーターの“ピアノ五重奏曲”も、まだ日本では演奏されていないんじゃないでしょうか。

―FLUX Quartetのような弦楽四重奏は、ヨーロッパ音楽のもっともベースになるアンサンブルの1つとして存在してきたもので、クラシックのほとんどの作曲家が、かなりの数の弦楽四重奏を作っていますよね。その後、音楽のスタイルが大きく変わっていっても、弦楽四重奏そのものは変わらずに存在しています。それは、やはり完成されたアンサンブルだからなんでしょうか。

一柳:そうなんです。決して閉鎖的なアンサンブルではなく、これからも未来に向かってどんどん広がっていくもの。FLUX Quartetの第1バイオリン奏者はトム・チウという台湾系アメリカ人ですが、そこにも可能性を感じています。様々な国の伝統的な文化が、いろいろなかたちで投影されていくのではないでしょうか。

―一柳さんの“弦楽四重奏曲 第3番「インナー・ランドスケイプ」”は、どのような曲ですか?

一柳:これはプライベートな話になってしまうのですが、この曲を書いた前年に僕は女房を亡くしているんですよ。それで、女房とも親しくしていたニューアーツ弦楽四重奏団のメンバーが委嘱してくれて書いた曲なんです。だから、なんというのかな……。伴侶がいなくなると、数年間はいろんな意味で生活が混乱しますからね。そんな中で書いた曲。なぜか彼ら(FLUX Quartet)が気に入ってくれたので、今回やることになりました。

―今後はどのような展望をお考えでしょうか。

一柳:昨年1月に、生誕80周年のアニバーサリーコンサートを開いていただきました。また今年1月には“交響曲9番《ディアスポラ》”をやったんですけど来年と再来年はそれぞれ10番、11番を金沢と東京で委嘱を受けています。歳を取って少しは時間ができるかと思っていたけど全然できないですね(笑)。まあ、そのおかげで今回のFLUX Quartetのコンサートなどの活動ができているのかとも思いますけれど。あと『コンポージアム2016』という作曲の国際コンクールが毎年、東京オペラシティコンサートホールで開かれるのですが、来年の審査員が私に決定してまして。審査から何から一人で全部やらなければならない。しかも審査員は、自作のオーケストラのコンサートや演奏も披露しなければならないので、自分のピアノ協奏曲をやることになってしまいました。そのことが今、一番のストレスのタネですね(笑)。

- イベント情報

-

- 一柳慧プロデュース『FLUX Quartet』

『第22回神奈川国際芸術フェスティバル』神奈川県民ホール開館40周年記念 -

2015年10月17日(土)OPEN 14:30 / START 15:00

会場:神奈川県 日本大通り 神奈川県民ホール 小ホール

出演:

FLUX Quartet

エリック・ヒューブナー(ピアノ)

料金:一般4,000円 学生(24歳以下)2,500円

- 一柳慧プロデュース『FLUX Quartet』

- プロフィール

-

- 一柳慧 (いちやなぎ とし)

-

1933年神戸市生まれ。作曲をジョン・ケージらに師事。1950年代後半からニューヨークを中心に、ケージ、デヴィッド・テュードアらと実験的音楽活動を展開。1961年帰国、偶然性や図形楽譜を用いた作品と、欧米の新しい音楽の紹介と演奏によって、さまざまな分野に強い刺激を与える。常に日本音楽界の中心として活動を続け、『フランス文化勲章』(1985 年)、『紫綬褒章』(1999 年)など受賞多数。『ベルリン・フェスティバル』『ウィーン・モデルン』『オランダ・フェスティバル』などからの委嘱や招聘も数多く受けている。現在、神奈川芸術文化財団芸術総監督、アンサンブル・ニュー・トラディション総合ディレクター、トーキョーワンダーサイト・スーパーバイザーなどを務める。2008年より文化功労者。

- フィードバック 7

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-