ウォークマンやMD、プレイステーションの大ヒットで、世界的なエレクトロニクスメーカーとなった「世界のソニー」。一方、グラフィックデザインの世界で23年間、その最前線で微動だにせず、クリエイティブ集団として熱い支持を集め続けるgroovisions。その両者のデザイナー対談が実現した。

「最近元気がない?」なんて声もチラホラ聞こえてくるソニーだが、じつはそんな状況を打破するべく、さまざまなプロジェクトが動いており、今回の対談で紹介する「Life Space UX」プロジェクトは、その最たるものの1つ。

明らかに「Appleデザインブーム」の次を示唆する同プロジェクトの可能性とは? 実際に「Life Space UX」シリーズの製品(LED電球スピーカー)を発売日に購入したというgroovisions代表の伊藤弘と、「Life Space UX」プロジェクトに携わるチーフアートディレクターの田幸宏崇に集まっていただき、「デザインのいま」について、率直な議論を交わしてもらった。「僕はデザインの専門家じゃない」「プロダクトデザインはなくなってもいい」という伊藤のびっくり発言など、歯に衣着せぬリアルなデザイナー同士の会話を楽しんでほしい。

工芸的な手仕事のプロダクトを買う人が増えていたり、日本でも地に足の着いたモノの見方が広がっているような気がします。(伊藤)

―いろんな企業とコラボレーションされているgroovisionsですが、意外にもソニーとはまだお仕事をされていないと聞いて驚きでした。田幸さんは、ずっと伊藤さんに会ってみたかったと伺いましたが。

田幸:もちろん以前からお仕事を拝見していて、最近出版された『groovisions 100 tools~グルーヴィジョンズの道具大全~』も読ませていただき、ソニー製品について色々とご意見を伺ってみたいなと思っていました。

伊藤:僕からなんて、おこがましくてあまり言うことはないです(笑)。

―『道具大全』では、かなりたくさんコメントされていますよね(笑)。

田幸:「伊藤さんが実際に使って書いているからこそ信頼できる」という意見をレビューで見ました。

伊藤:たしかに全部ちゃんと使っています。買って、使って、処分するタイプなんですよ(笑)。買って、なんとなく納得したら手放してしまうので、掲載しているアイテムの半分以上はもう手元にないんです。

左から『groovisions highlight』(2015年、パルコ)、『groovisions 100 tools ~グルーヴィジョンズの道具大全~』(2015年、扶桑社)

―プロダクトに興味はあっても、収集への執着はないんですね。収集癖がおありなのかと思っていました。

伊藤:よく言われるんですが、全然ないんですよ。でも、自分自身で新しいモノを手に入れて使うのが好きですし、プロダクトへの興味は強いと思います。

田幸:僕は、10年前にソニーに入社するまではTOTOにいて、水周りのデザインをしていたんです。もともと空間デザインを勉強していたこともあって、当時はプロダクトにもあまり興味がなく、いわゆる住設機器も、家電の「白物(生活家電)」も「黒物(趣味家電)」も、デザインとして大きな違いはないと思っていました。でも、実際にソニーで働いてみると、それぞれデザインへの考え方は別物だった。そのうえで、その中間となりうる存在って何だろう? と疑問に感じたことが、いまのプロダクトデザインの仕事につながっている部分もあります。

伊藤:水周りって生活に絶対関わってくる部分ですもんね。でも、黒物家電はエンターテイメント寄りだったり、生活必需品でなかったりするので、そういった違いからもデザインに対する考え方は大きく違ってくるでしょうね。

田幸:そうだと思います。そういえば、以前5年ほどロンドンに住んでいたことがあって、そのとき日本人とイギリス人では、モノに対する向き合い方が違うことを知りました。たとえば、下の部屋に住んでいたおばあちゃんの部屋に遊びに行くと、一つひとつ家具の説明をしてくれるんですよ。家族の写真が入っているフォトフレーム1つにもストーリーがあって、話を聞かせてくれるんです。今回、伊藤さんの本を読んで、もっと多くの人がこういう視点でモノを見れば、インダストリアルデザイン自体が変わるかもしれないと思いました。

伊藤:ただ、日本人のモノに対する見方は、最近ちょっと変わってきた感じもしますよね。デジタルなギアを使いこなす一方で、工芸的なモノに理解のある人が増えていたり、地に足の着いたモノの見方が広がっているような気はします。

田幸:わかりやすいところだと「今治タオル」だったり、見た目のかっこよさだけじゃなく、使ってみてわかる本物のよさみたいな視点を若い人でも大事にしますよね。伊藤さんみたいな方が戦略的にモノの見方を伝えてくれているおかげもあると思います。

伊藤:若い人の様子を見ていると、車は持たないかわりに、一生使えそうな椅子を買うとか、新しい傾向ですよね。車も時計もオーディオも、みたいなモノ中心のライフスタイルじゃなくなっているのかもしれないですね。

―あれもこれもではなく、それぞれのライフスタイルのなかで、自分に必要なものを選んでいく流れが少しずつ生まれてきているんですね。

田幸:デザイナーとしては提案する幅ができたというか、やる気が出ますよ(笑)。

昔はかっこいいものを作って人に自慢したいとか、自分のポートフォリオに、みたいな思いがあったんですけど(笑)、いまは全然ないですね。(田幸)

―田幸さんはgroovisionsのデザインのどういった部分に惹かれたんでしょうか?

田幸:1990年代だったと思いますが、中目黒にあった「オーガニックカフェ」の前にチャッピー(groovisionsのオリジナルキャラクター)の人形が立っていて、それがすごく印象的だったんです。いまでいうフラットデザインの走りでとても新鮮でしたよね。ロンドンで、ジュリアン・オピー(シンプルな線で人物像を描くイギリスの現代アーティスト)の作品を観て、groovisionsさんのとコンセプトが似てるなぁ、と思ったり(笑)。

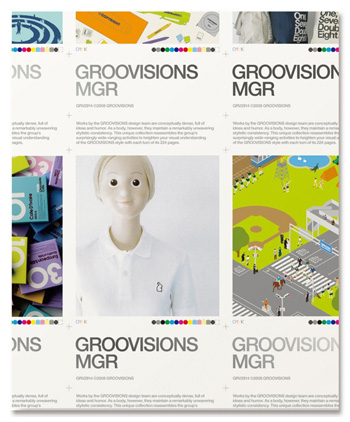

Book & DVD『GROOVISIONS MGR』(2008年)

伊藤:僕らのフラットなテイストは1960年代のデザインがルーツなんですよ。1980年代の半ばぐらいに、イギリスを中心に音楽やカルチャーの文脈で1960年代のデザインを再編集しはじめた人たちが出てきたんですけど、自分たちはその影響をすごく受けていたりするので、じつはそれほどオリジナリティーがあるわけじゃないんです(笑)。

田幸:たしかにロンドンって、編集が得意な都市ですよね。映画もグラフィックもみんな編集はロンドンでしていることが多い。groovisionsさんのルーツがロンドンにある感じはしないですけど、ロンドンのデザインってアーティスティックなテイストに振るから、独自のかっこよさがある。groovisionsさんは、それを商業ベースに置き換えて作っているのがすごいなと思ったんですよね。

伊藤:でも、いまでは当たり前になったような気がするので、もう一巡しちゃったかなって思いますね(笑)。

―そんな(笑)。でも、1993年のgroovisions結成から20年以上、伊藤さんはグラフィックデザイン界の最前線に居続けているわけですが、やっぱり続けていくなかでの苦労や悩みはあったりするのでしょうか?

伊藤:悩みですか? groovisionsというか、僕の話なんですが、僕はそれほどデザインの専門家というわけじゃないので……。

田幸:それは、衝撃的な発言ですね(笑)。

『JAM Tokyo-London exhibition poster』Barbican Gallery(London)2001年

伊藤:いや、デザインは、誰でもできるほうがいいなとずっと思っているんですよ。実際自分も、数十年前にAppleとAdobeによるツールが、デザインの垣根を低くしてくれたおかげで、こうしたグラフィックデザインを仕事にできた。だからいまさら僕が「デザインとは……」と言い出すのはちょっと居心地悪いというか。もっとデザインが開かれていって、誰もが技術や知恵として共有できたほうが、世の中の風通しがよくなるんじゃないかと思っていますし、いま世の中がどんどんそういう風になってきているから、プロフェッショナルの意味合いも変化していくわけです。当然といえば当然の帰結かなと思っています。

田幸:すごく達観してらっしゃいますね(笑)。たしかにgroovisionsさんの「すごさ」を考えたときに「難しさ」は感じないですよね。簡単さを感じるわけじゃないけど、頑張れば自分にもできるんじゃないかと思わせるような。

伊藤:自分に近いところにあるものは、全然できると思います。ただ、いざ人のため、他人のためにデザインする場合には結構な技量が必要。言ってることと矛盾している部分もあるんですが(笑)。でも基本的な考え方としては、「デザイン=特権的なクリエイティブの世界」というよりは、みんなでその技術を共有していったほうがいいと思っていますね。

―美しいものや素敵なものの概念が、どんどんフラット化していくのはたしかにいいことなのかもしれないですね。先ほどのモノの見方が変わってきている話にもつながっているように思います。ただ、やはりデザイナーというとクリエイティブな仕事というイメージがどうしてもありますが。

伊藤:デザインはもちろん表現であってもいいと思います。ただ僕個人としては、「生活の知恵」という捉え方なんですよね。よりよく生きるための技術であって、そこに主軸を置きたい。

田幸:わかる気がします。僕もどちらかと言うとデザインはそんなに主張しなくてもいいかなと思ったりもするんです。でも「結局、アルネ・ヤコブセン(モダンデザインの手本にされるデンマークのデザイナー)の「Vola」(水栓金具)がいいよね」みたいに、無意識に選んでいるところもある。

伊藤:それはわかります。

田幸:もしかしたらヤコブセンの作品だと知っているから選んでいるのかもしれないんですけど、やっぱりVolaのシャフト(取っ手部分)の長さ1つとっても、メイクセンスなデザインだと思います。僕はデザインって「目的の表現」だと思っているんです。たしかイームズ夫妻がどこかで言っていて、すごく共感して座右の銘にしているんですけど(笑)。

―「目的の表現」というのはどういう意味ですか?

田幸:たとえば、クライアントがいることがデザインで、クライアントがいないことがアートだとしたら、デザインは個性を出すことよりもクライアントの目的を表現することが大事だと思うんです。だから、伊藤さんがデザインは知恵や技術だとおっしゃっているのも本当にそうだなと思います。実際に作っていく段階でも「正しく安くするためにどうするか」「機能を活かすためにどうするか」っていうことを社内で延々話し合っていて、それも含めてデザインということが、最近ようやくわかってきたんです。昔はかっこいいものを作って人に自慢したいとか、自分のポートフォリオに、みたいな思いがあったんですけど(笑)、いまは全然ないですね。

伊藤:エンジニアリングの部分ってやっぱり大きいですよね。

田幸:大きいですね。しかもソニーでやっかいなのが、デザイナーだけじゃなく、エンジニアから広報から商品企画から……、みんなデザインに異常に詳しくて、オシャレなものが好きなんですよね。だから「飛びぬけてかっこいいもの出してくれるよね?」っていう無言のプレッシャーが(笑)。

伊藤:いい意味で病的な組織ですね(笑)。

Appleが、プロダクトデザインの多くを変えてしまったので、デザイナーに課せられたハードルが一気に高まったという感じはありますよね。(伊藤)

―伊藤さんは昔からソニー製品の愛用者だったそうですが、印象的なプロダクトってありますか?

伊藤:小学生のときに親父に買ってもらった「スカイセンサー5500」が好きでしたね。当時としては高価なラジオだった思うのですが、父親がソニー好きだったのもあって、子どもにあげるという体裁でむしろ自分に買っていたんじゃないかと。

―1972年の製品ですよね。田幸さんはそこから10歳ほど下の世代になりますが、ソニーのイメージはいかがでしたか?

田幸:僕はあまのじゃくだったので、あまりソニー製品を持ってなかったんですよ(苦笑)。大人になってからもCD・MDウォークマン全盛の時代でしたが、オーディオを買うにも3番手ぐらいのメーカーを買うような感じで。

―そんなあまのじゃくな田幸さんが、なぜソニーに転職を?

田幸:正直、デザイナーとしての腕試しだったんです。当時、ソニーが経験者採用を大々的に募集するというので、デザイン業界は大騒ぎだったんですよ。それで受けてみたら合格してしまったので、転職したという感じで(笑)。

―すごい動機ですね(笑)。

田幸:ただ、ソニーに入社した理由の1つに、新津琢也という大御所デザイナーの存在は大きかったです。彼が手がけた「WEGA KDE-50HX1」という大型テレビのプロダクトデザインは、どうやって作っているのか構造がまったくわからなくて、はじめて家電屋さんまで調べにいった製品なんです。後に大型テレビのデザインを手がけるようになったのも新津さんの影響で、僕のなかではいまだに憧れで、いつか越えたいと思っています。

―田幸さんは最近、最薄部がスマートフォンよりも薄い約4.9mmという4K液晶テレビ(BRAVIA X9000Cシリーズ)を手がけられていましたね。実際インダストリアルデザインの世界に入られてみていかがでしたか?

田幸:X9000Cを作れたことで、憧れだった新津さんに少しだけ近づけたかなと思っていますし、結局なんだかんだ言って、インダストリアルデザインは自分に向いていたと思います。大型ショッピングモールをどうやったら活性化させられるかといった空間デザインの勉強や、TOTOでの経験など、デザイナーとしての観点が違っていたのがよかったなと思います。

―空間デザインを学ばれた経験は、居住空間を活かすプロダクトデザインを追究するソニーの新しいプロジェクト「Life Space UX」でも活かされているように思います。伊藤さんは「Life Space UX」シリーズとして発売されたLED電球スピーカー『LSPX-100E26J』を即購入されて、ご自身のブログでレビューされていらっしゃいましたが。

伊藤:発売日に買いに行ったんですよ(笑)。デザインもコンセプトも、これまでのソニーのイメージと全然違っていたので、こういう商品が出るということに興味があって、逆にソニーじゃなかったら買わなかったと思います。

LED電球スピーカー『LSPX-100E26J』(Life Space UX)

―これまでのソニーに対するイメージはどういう感じだったんですか?

伊藤:「スカイセンサー5500」みたいに、業務用機器が薄まることなくコンシューマーに下りてきて、家電と言うよりは「メカ」そのものというか。それが僕の好きなソニーだったので、LED電球スピーカーみたいに、ライフスタイル、インテリア寄りの製品をソニーが出すというのが意外だったんですよね。

田幸:でも、そこが悩みでもあるんですよね。

伊藤:うん、わかります。すごく悩みが伝わってくるプロダクトですよね。ソニーだけじゃなく、世の中全体に通じる悩みだとは思いますけどね。

―世の中全体というのは、つまり……。

伊藤:Appleの存在がやっぱり大きかったですからね(笑)。

田幸:言っちゃいましたね(笑)。でも、おっしゃる通りだと思います。

伊藤:Appleが、プロダクトデザインの多くを変えてしまったので、それ以降、デザイナーに課せられるハードルが一気に高まったという感じはありますよね。

モノのバリューではなく、体験としてのバリューとして作っていく。(田幸)

―伊藤さんがおっしゃられたように、Appleがプロダクトデザインで1つの世界観を作ってしまった感じはありますが、ソニーの新プロジェクト「Life Space UX」は「空間」という、また違うオルタナティブな提案をはっきり打ち出しているように感じます。

田幸:Appleがプロダクトデザインに与えた衝撃って、金属素材を当たり前に使うというパラダイムシフトを起こしたことだと考えているんです。持ち歩くモノの素材が重くていいわけないじゃないですか。プラスチック素材を使ったり、軽くしようとしていた流れのなかで、いきなりアルミをくり抜いたデザインを量産されたことは、やっぱり悔しかったです。こうなってしまったら、新しいカテゴリーというか、これまで出会ったことのないデザインを作っていくしかないと思いました。

シンフォニックスピーカーライト(Life Space UX)

ポータブル超短焦点プロジェクター(Life Space UX)

―その思いは、社内的にもありましたか?

田幸:あったと思います。これまで通り、ソニーの持っている技術を駆使しながら、プロダクトデザインのプロとして追究していく部分ももちろんありますし、「Life Space UX」のように、別のベクトルから空間体験ベースのデザインを打ち出していく。その両極があるのが、これからのソニーの強みになっていけばと思いますね。

―Appleと戦うだけではなく、新しい提案をし続けていくということですね。

田幸:iPhoneのホーム画面ってみんな同じですけど、Androidはバラバラですよね。「みんな同じ画面って少し気持ち悪くないか?」っていうムードが、周囲からも感じられる気はしています。いいモノはいいけど、100人がすべて同じじゃなくてもいいですよね。ソニーはもともとユニークなことにチャレンジしている企業なので、いろんなアプローチで反撃できるポジションにいれたらいいなと思っています。

伊藤:時間は後戻りできないわけですし、Appleの大きな波に逆らうだけじゃ意味がない。「Life Space UX」プロジェクトはある全然違ったアプローチで、生活を豊かにしていこうとするチャレンジを感じるので、健康的というか、あってしかるべき動きだと思います。

田幸:だから、じつはソニーらしいプロジェクトなんですよね。

伊藤:いま見せていただいた「4K超短焦点プロジェクター」に関しても、本当はプロジェクター本体だけでいいんだけど、スピーカーやキャビネットもまとめてデザインして、1つのデザイン家具のようなものとして提案してしまう。こういった実験的なプロジェクトを実際に製品化して世の中に出すことで、ソニーの存在意義がユーザーにも伝わるというか、僕みたいな部外者でもなにか新しいプロジェクトに着手してるんだなぁという面白さは伝わってきます。

4K超短焦点プロジェクター『LSPX-W1S』(Life Space UX)

―伊藤さんがLED電球スピーカーをご購入されたのも、ソニーの挑戦に期待を込めてのことだったんですか?

伊藤:僕はモノを買うことって、大袈裟に言うとある意味投票だと思っていて、面白いけど人が手を出しにくそうなモノはなるべく買うようにしているんです。照明としてもスピーカーとしても期待してなかったと言ったら変ですけど、使ってみないとわからないですし、「ソニーがこんなモノを出すの?」という興味が一番でしたね。

田幸:照明でもスピーカーでもある製品を、いったい部屋のどこに置くんだろう? っていう疑問はありますよね。一番困っているのが売り場なんですよ。既存の照明売り場にも、スピーカー売り場にも馴染まない(笑)。でもこういった製品が現れることでモノの見方が変わったり、売り場自体も変化していったらいいなとも思います。もうちょっと馴染むかたちで新しい空間が作られていけばいいですよね。

―これは個人的な意見ですが、これまでの大型テレビやオーディオ製品ってあまり好きじゃなくて、それはいくらデザインがよくても部屋に置くことで、空間全体を支配してしまうような感じが苦手だったんです。だけど「Life Space UX」の製品は、プロダクトが主張せず、空間に溶けて隠れようとしていて、その新鮮さや、驚きがありました。明らかに次の新しいプロダクトデザインのかたちを作ろうとしているのかなと感じましたが。

伊藤:よりかたちのないプロダクトに近づいているモノの1つだと思いますね。

田幸:その通りですね。このプロジェクトでも、家具や部屋の一部として空間に馴染ませるために、デザインをそぎ落としていく作業にとにかく時間がかかりました。たとえば「Life Space UX」シリーズのビジュアルが象徴的なんですが、4K超短焦点プロジェクターはこんなに大きな製品ですけど、メインビジュアルのなかでは端っこにありますよね。モノのバリューではなく、体験としてのバリューを作っていく。テレビでもスピーカーでも照明でもないし、何者でもない1つのカテゴリーとして打ち出していくことで、ソニーのイメージも変えていけるのかなと思っています。

4K超短焦点プロジェクター『LSPX-W1S』(Life Space UX)のイメージビジュアル

―伊藤さんは、プロダクトのデザインがなくなっていくかもしれない流れについてはどう思われますか?

伊藤:ないほうがいいと思いますけどね。機能第一で考えれば、モノは限りなくゼロに近づいていくし、デジタルテクノロジーはそれを加速させますね。

―音楽で言えば、最終的には音というカタチのないモノで鼓膜が震えればいいわけで、それを聴くためのスピーカーは必ずしも必要ないということでしょうか。

伊藤:実際にどんどんなくなっていますからね。CDプレーヤーもメディアもだんだんなくなって、データすらも自分の手元にはなくなってきていますし。極端なことをいえば、聴覚を使わなくても音楽を認識できる時代がくるかもしれないし。

田幸:僕はソニーでプロダクトデザインを作っている人間でもあるので、モノがなくなっていくとははっきり言えないですけど(笑)。でも、そういった「体験」だけを取り出したときに、ソニーがどういうことができるのかというのは常に考えていますね。「Life Space UX」は、モノを打ち出してきた自分たちに対してのアンチテーゼでもあるので、商品化の際には社内でかなり問題が起きるんですけど(笑)、まだお見せできないんですが、この流れを汲みつつ、いろんなことに取り組んでいます。「Life Space UX」の将来像も含めて、ぜひ期待していただきたいです。

―過去でいえば、ウォークマンやスマートフォンがそうだったように、実際の体験を通して伝わるものがあるプロダクトだと思いました。11月27日から京都ではじまる『Sony Design: MAKING MODERN』展のトークカンファレンスでも、今日のようなお話が伺えそうですね。

田幸:ソニーの歴代製品から「Life Space UX」の一部製品も含めた2015年の新作も実際に展示します。また、これまでや、これからのプロダクトを紹介しながら、僕を含めた6人のデザイナーがいま考えていることを語るイベントもあります。ソニーの未来はどうあるんだろう? デザインの未来ってどうなるんだろう? っていうことを、来ていただいた方も含めて、みんなで話せたらいいなと思っています。

- イベント情報

-

- 『Sony Design: MAKING MODERN』

-

2015年11月27日(金)~11月29日(日)

会場:京都府 京都造形芸術大学 瓜生山キャンパス 瓜生館

時間:10:00~17:00

料金:無料

- プロフィール

-

- 伊藤弘 (いとう ひろし)

-

groovisions代表。ピチカート・ファイブのステージビジュアルなどで注目を集め、以降グラフィックやムービー制作を中心に、音楽、出版、プロダクト、インテリア、ファッション、ウェブなど様々な領域で活動する。また、主に海外ではファインアートの展覧会にも数多く参加、オリジナルキャラクター「chappie」のマネージメントを行うなど、ジャンルにとらわれない活動が注目されている。

-

- 田幸宏崇(たこう ひろたか)

-

ソニー(株)クリエイティブセンター チーフアートディレクター。2004年 ソニーに転職後、2012年にチーフアートディレクターになり、現在はLife Space UX、テレビ、ホームシアター、メディアプレーヤーなどホームカテゴリー製品全般、およびR&D系プロジェクト全般のアートディレクションを担っている。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-