『ONE PIECE展』や『進撃の巨人展』『荒木飛呂彦原画展 ジョジョ展』など、近年美術館における人気漫画の展覧会が急増している。背景には動員数に期待する美術館側の思惑があることはもちろんだが、絵画などの美術作品に比べて、漫画が重要な表現として無視できない存在になってきた証だともいえるだろう。

そんな日本に先んじること40年、フランスで、漫画・バンドデシネ(フランス語圏の漫画)は「第9の芸術」として早くから認められ、ルーヴル美術館では、ルーヴルをモチーフにした作品を世界中の漫画・バンドデシネ作家に委嘱する「ルーヴル美術館BD(バンドデシネ)プロジェクト」を2005年より展開。その成果となる展覧会が『ルーヴル美術館特別展「ルーヴル No.9 ~漫画、9番目の芸術~」』として今夏日本に上陸する。

荒木飛呂彦、松本大洋、寺田克也、谷口ジローなど、日本の漫画家も多数参加し、作品が展示される『ルーヴルNo.9』。なぜ「芸術の殿堂」たるルーヴル美術館は漫画に触手を伸ばしているのか? またポップカルチャーの雄たる漫画が「芸術」に仲間入りすることで、どんな可能性が生まれるのか? 同展覧会の監修を務め、『文化庁メディア芸術祭』マンガ部門でも審査委員を務める古永真一に話を聞いた。

「芸術」という権威に、ポップカルチャーである漫画・バンドデシネが取り込まれてしまう、という懸念もあったんです。

―まず、フランスで漫画やバンドデシネが「第9の芸術」と言われるようになったのは、どういう経緯があったのでしょうか?

古永:第1が建築、第2は彫刻、第3は絵画……と、フランスには芸術の序列があります。20世紀初頭に、映画が「第7の芸術」を標榜し、漫画・バンドデシネは1960年代に「第8の芸術」を標榜しようとしたものの、テレビなどのメディア芸術が先に名乗ってしまったため、9番目になったという事情もあります。

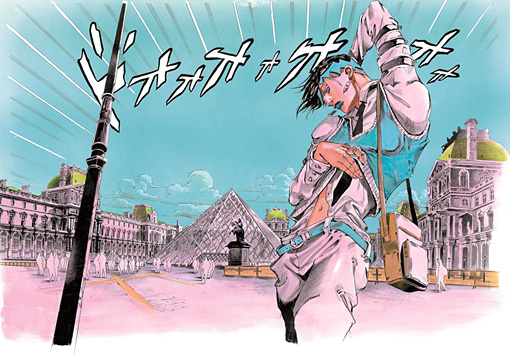

荒木飛呂彦『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』 ©LUCKY LAND COMMUNICATIONS(集英社)

―なんと……「早い者勝ち」で決まった部分もあるんですね。

古永:ただ、やはり賛否両論があったようです。当時はカウンターカルチャーの時代であり、パリ五月革命(1968年に勃発した、民衆や学生による反体制運動)や公民権運動、ヒッピームーブメントなど、「既存の権威を壊せ」という運動が盛り上がっていました。「芸術」という権威に、同時代のポップカルチャーである漫画・バンドデシネが取り込まれてしまうのはどうか? という懸念もあったんです。

―しかも9番目というのは、序列のなかでもかなり後ろになりますね。

古永:第1の「建築」が一番偉いというわけではないようです。ただ、当時のサブカルチャーであった漫画に芸術としての「価値」を与え、国際的なフェスティバルや学術研究、原稿のアーカイブといった運動を始めようという人もいて、彼らが漫画・バンドデシネを「第9の芸術」に押し上げていきました。

エンキ・ビラル『ルーヴルの亡霊たち』 ©Futuropolis(Musée du Louvre éditions 2012)

―「第9の芸術」になったことで、美術界での地位も上がったのですか?

古永:世界的に有名なバンドデシネ『タンタンの冒険』は、パリのポンピドゥーセンターで大規模回顧展が開催されており、原稿はオークションで、1億数千万円の価格がついています。ゴッホやピカソには及びませんが、美術マーケットでも高く評価されているようですね。

―漫画・バンドデシネのようなポップカルチャーが「芸術」という名目で、「美術 / ファインアート」の世界に組み込まれることを、古永さんはどのように見ているのでしょうか?

古永:ポップカルチャーは、大衆の無意識からいろいろな表現が次々と飛び出してくるもの。日本でも同人誌で、『第19回 文化庁メディア芸術祭マンガ部門新人賞』を獲得したネルノダイスキさんのように、現代アートのフィールドから漫画界に乗り込む動きも見られるようになってきていますよね。いろいろなジャンルと混ざり合うことによって、ポップカルチャーはおもしろくなっていくのではないでしょうか。

―ポップカルチャーは芸術という制度に「回収」されるほど弱いものではない、と。

古永:「回収したければ回収すれば?」というのがポップカルチャーの姿勢ではないでしょうか。芸術うんぬんに関係なく、ポップカルチャーは次々と新しい物を生み出していきます。私としては『コミケ』で盛り上げる作品があってもいいし、市場的に評価されるものがあってもいいし、芸術的価値で評価されるものがあってもいい。価値基準の幅が広がることはカルチャーにとってポジティブなことだと思います。

バンドデシネは戦国時代に突入しており、読者としてとてもおもしろい時代を迎えていると思います。

―漫画とバンドデシネの「共通点 / 違い」については、さまざまな意見があるようですが、実際に読んでみると、かなり違った印象を受けることもありますね。

古永:週刊誌での掲載がベースの漫画に対して、バンドデシネは「オールカラー」「ハードカバー」の単行本が一般的です。絵本や画集のような豪華な装丁で、価格もやや高いんです。また、48ページ構成のものが多く、ストーリーを凝縮しなければならないため、吹き出しの文字数も多くなる。そのため、1コマの絵をじっくり眺める、ページをじっくり読むことが特徴ですね。

ニコラ・ド・クレシー『氷河期』 ©Futuropolis(Musée du Louvre éditions 2005)

―日本の漫画は「コマ割」に大きな動きがあり、ストーリーを中心にサクサクとページをめくっていく印象があります。

古永:そう。漫画の特徴として、モノクロを基本とし、スピーディーな展開や記号的な描写が挙げられます。気軽な値段で買えて、あまり深く考えなくても、感覚的にアクセスしやすいメディアなんです。

―作品に対する読者の向き合い方にも、大きな違いがあるんですね。

古永:ただ、1990年代以降、さまざまなバンドデシネが登場し、モノクロの作品や長大なシリーズも生まれています。逆にバンドデシネから影響を受けたといわれる大友克洋さんや松本大洋さんのように、緻密だったり従来の枠を打ち破るような描写の漫画もたくさん登場しました。それぞれに影響を与え合いながら、ある意味戦国時代に突入しているんです。読者としては、とてもおもしろい時代を迎えていると思います。

マルク=アントワーヌ・マチュー『レヴォリュ美術館の地下-ある専門家の日記より~』 ©Futuropolis(Musée du Louvre éditions 2006)

―古永さんにとって、バンドデシネの魅力とは何でしょうか?

古永:バンドデシネのほうが、何が出てくるかわからない怖さがあるかもしれません。巨大な市場のなかで、編集者とともに作品作りをすることが多い漫画に比べて、バンドデシネは作家が一人黙々と何か月も、ときには数年かけてマイペースに描いていきます。編集者がいい意味でも悪い意味でも作家の仕事に介入する漫画は、結果的に「上質」な作品が生まれやすいんです。もちろん漫画にもインディペンデントな作品や魅力がありますけどね。

―日本の漫画市場は4,500億円と推定されるほど莫大なものですが、フランスのバンドデシネ市場はそこまで大きなものではありませんね。

古永:だから私は、バンドデシネの魅力を「夜釣りの怖さ」と表現しているんです。夜釣りでは、うつぼが釣れて指を噛まれるような危険もありますよね。でもそんな危険性も含めて、釣り堀よりもおもしろい。日本の漫画が物足りないという人は、バンドデシネの「怖さ」に飛び込んでみるとおもしろいかもしれません。

―まだまだ日本では、バンドデシネが一般的に認知されているとは言い難い状況です。

古永:日本は巨大な漫画市場があるため、そこで自足してしまう傾向にあります。質の高い作品が数多く作られており、たくさん売れるから価格も抑えられる。だから、バンドデシネをはじめとした海外のカルチャーへの関心が生まれにくいんです。ただ、『第16回 文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞』を受賞したブノワ・ペータースの『闇の国々』(2011年)が売れて、その後バンドデシネの翻訳ラッシュが起こったように、新しい作品に触れたいという欲求を持っている読者は少なからずいるようです。

―アーティスティックなバンドデシネは、「敷居が高い」イメージがあるのかもしれないと思いました。

古永:たしかにアーティスティックなものには「権威」「固苦しい」というイメージがありますが、一方で商業的な成功がさほど重要視されないため、表現の幅が自由に広がる側面もあるんです。漫画でいえば、同人誌には商業誌に比べて表現的な自由があると思いますが、ある意味近い部分があるかもしれませんね。

日本の漫画には、熾烈な競争を勝ち抜くことで獲得したクオリティーがあります。

―2003年から始まった「ルーヴル美術館BD(バンドデシネ)プロジェクト」は、世界中の漫画家・バンドデシネ作家に、ルーヴル美術館をテーマにした作品を委託しています。『ルーヴルNo.9 ~漫画、9番目の芸術~』展でも、10人のバンドデシネ作家とともに、荒木飛呂彦、松本大洋、谷口ジローなど、日本人の漫画家7人が紹介されていますが、このラインナップをどう見ていますか?

古永:文明が絶滅した遠い未来のルーヴル美術館を描く『氷河期』のニコラ・ド・クレシーから、オールカラーで描き切った谷口ジローの『千年の翼、百年の夢』まで、油の乗った選りすぐりの、個人的にも好きな作家ばかりです。ただ、本で読むのと展示されるのは、また別。『寄り目の犬 Le Chien qui louche』で参加したエティエンヌ・ダヴォドーのように、文学的なストーリーで悲喜こもごもの人間ドラマを見せるタイプの作家もいます。そんな作家の魅力がどのように展示されるのかは、とても興味がありますね。

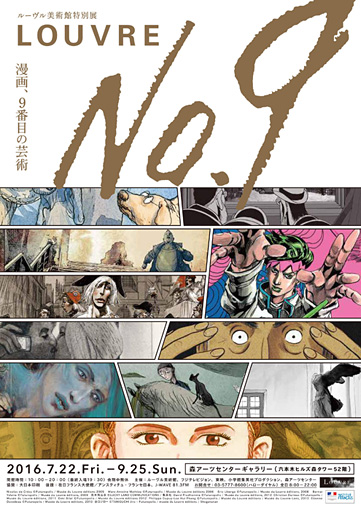

『ルーヴル美術館特別展「ルーヴル No.9 ~漫画、9番目の芸術~」』チラシビジュアル

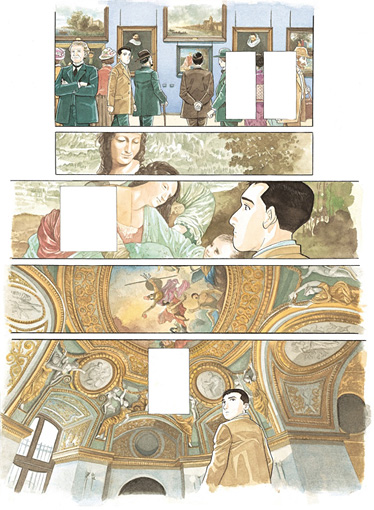

「ルーヴル美術館BD(バンドデシネ)プロジェクト」で生まれた作品の書影

―バンドデシネ作家と、日本の漫画家を並べると、それぞれに違った魅力があることがよくわかります。『文化庁メディア芸術祭』マンガ部門の審査委員も務める古永さんは、日本の漫画についてはどのように感じているのでしょうか?

古永:ルーヴル美術館が、バンドデシネ作家とともに、日本の漫画家を呼んでこういった展覧会をするということは、それだけ高い評価をされているということ。日本が持ち上げられることを、クールジャパン的に安易に喜びたいとは思いませんが、日本人として誇りを持っていいでしょう。どの漫画家も、バンドデシネ作家に引けをとらない画力を持っているし、話もおもしろい。総合的に日本の漫画は完成されていると思いますね。

―古永さんの言う「完成」とは?

古永:熾烈な競争を勝ち抜くことで獲得したクオリティーがあります。今年も『文化庁メディア芸術祭』の審査委員として、450冊あまりの漫画を読んだのですが、食品工場で働く話から、子どもの貧困、グルメ、野球まで、さまざまなテーマが描かれていることにあらためて驚きました。そんなたくさんの漫画が常に競争を繰り広げているわけですからね。

谷口ジロー『千年の翼、百年の夢』 ©TANIGUCHI Jiro – Futuropolis / musée du Louvre éditions(Shogakukan)

―逆に課題を感じる部分はありますか?

古永:基本はモノクロで描かれているので、絵柄が似てしまう傾向はあると思います。例えば、女性向け漫画には、似たような顔のイケメンが数多く登場するので「もうイケメンにお腹いっぱい」と言いながら審査していましたね(笑)。

―ジャンルとして完成されているからこそ、ある意味で飽和的な状況を迎えているのかもしれませんね。

古永:だから、バンドデシネのように多様で異質で描写の細かい作品や、逆にシンプルで素朴な絵柄で深い内容を表している作品が海外からやってきたりすると新鮮に感じて、高い評価を受けることもしばしばです。読者も、日本の漫画ばかりに閉じこもるのではなく、バンドデシネをはじめ海外漫画の魅力にも気づいてほしいと思います。

- イベント情報

-

- 『ルーヴル美術館特別展「ルーヴル No.9 ~漫画、9番目の芸術~」』

-

参加作家:

二コラ・ド・クレシー

マルク=アントワーヌ・マチュー

エリック・リベルジュ

ベルナール・イスレール(画) / ジャン=クロード・カリエール(作)

荒木飛呂彦

クリスティアン・デュリユー

ダヴィッド・プリュドム

エンキ・ビラル

エティエンヌ・ダヴォドー

フィリップ・デュピュイ(画) / ルー・ユイ・フォン(作)

谷口ジロー

松本大洋

五十嵐大介

坂本眞一

寺田克也

ヤマザキマリ東京会場

2016年7月22日(金)~9月25日(日)

会場:東京都 六本木 森アーツセンターギャラリー

時間:10:00~20:00(入場は19:30まで)大阪会場

2016年12月1日(木)~2017年1月29日(日)

会場:大阪府 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル イベントラボ

- プロフィール

-

- 古永真一 (ふるなが しんいち)

-

1967年生まれ。パリ第七大学留学を経て早稲田大学文学研究科博士後期課程修了。首都大学東京准教授(表象文化論)。著書に『ジョルジュ・バタイユ─供犠のヴィジョン』(早稲田大学出版部、2010)、『BD─第九の芸術』(未知谷、2010)、訳書にバタイユ『聖なる陰謀─アセファル資料集』(共訳、ちくま学芸文庫、2006)、ティエリ・グルンステン『線が顔になるとき─バンドデシネとグラフィックアート』(人文書院、2008)、フランソワ・スクイテン+ブノワ・ペータース『闇の国々』(共訳、小学館集英社プロダクション、2011)、セバスチャン・ロファ『アニメとプロパガンダ』(共訳、法政大学出版局、2011)、グルンステン=ペータース『テプフェール─マンガの発明』(共訳、法政大学出版局、2014)などがある。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-