RADWIMPSのフロントマン・野田洋次郎がソロプロジェクト「illion」を再始動させた。2013年に、RADWIMPSではあまり見せることのない、パーソナルで実験的な楽曲が詰まった1stアルバム『UBU』を、日本だけでなくUKやアイルランド、フランスなどでもリリース。当時はロンドンとハンブルグでライブを行うなど、その日本国外も視野に入れた活動で注目を集めたが、今年の夏は国内初ライブとして『FUJI ROCK FESTIVAL' 16』に出演。さらに東京と大阪を回るツアーも開催するなど、国内のリスナーに対してもその全貌を明らかにしていく。

しかし、3年前のillionと今のilllionは野田自身のなかで位置づけが変わっている。それは10月リリースの2ndアルバムに先駆けて配信リリースされた“Water lily”を聴いても明らかだ。この、繊細に刻まれるビートと端正なメロディー、そして純朴に願いを綴った言葉の化学反応が美しいエレクトロチューンを聴けば、今の野田にとってillionが、RADWIMPSに比肩するほどの重要なアウトプットとしての深度を持っていることがわかる。ここには、まるでジェームス・ブレイクやスフィアン・スティーブンスの諸作に通じるような、「個」と「世界」が祈りによってつながるダイナミズムがある。

まるで100年後の世界が今より素晴らしいものであることを信じながら眠りにつくような、そんな静謐な音塊と共に再び姿を現したillion。その眠りのなかで、彼は一体、どんな夢を見るのだろうか。

RADWIMPSが「起きている時間」なら、illionは「寝ている時間」。自分のなかで二つは全く違う場所にあるものなんです。

―3年ぶりのillion再始動となりますが、3年前に『UBU』をリリースした頃と今とでは、野田さんのなかでillionの存在意義に変化はありますか?

野田:僕のなかではだいぶ違いますね。まず、illionを始めたのは2011年の震災がきっかけで。震災直後からRADWIMPSのツアーがあったんですけど、ツアーが終わって、かなり途方に暮れたんです。あんなにも強烈な力で自分の魂をぶん殴られた感覚は初めてだったから。『UBU』という作品は、あの瞬間のグツグツとした想いを形にしたいと思って作り始めたんです。でも、今回のillionは明確に、RADWIMPSに対する振り子のような存在という意識なんですよね。

―というと?

野田:RADWIMPSが「起きている時間」なら、illionは「寝ている時間」っていう感じで、自分のなかで二つは全く違う場所にあるものなんです。そのなかで、RADWIMPSがいい調子であればあるほど、illionとして出てくるアイデアも面白くなる部分もあって。

去年から、RADWIMPSとして映画『君の名は。』のサントラを作ったり、オリジリナルアルバムにも着手していくなかで、音楽的にRADWIMPSとは違う方法で面白いことができる自信がillionでも生まれてきたんです。具体的に言うと、トラックメイキング的なアプローチで音楽を作ってみたいという意識が出てきたんですよね。

―もともと7月にEPのリリースが予定されていたんですけど、それは延期となって、10月にフルアルバムをリリースすることになったんですよね。この状況を踏まえても、illionとしての制作に相当勢いがあったんだろうな、と推測するのですが。

野田:はい、もう楽しくて仕方がないです(笑)。ちょうど、『君の名は』のサントラを作り終えた頃からillionをやり始めたので、新鮮な空気でやれたのが大きかったですね。

あと、去年「MAX/MSP」っていうソフトに出会ったんですけど、それが僕のなかで革命的に面白くて。サンプリング的な手法とか、偶然性のなかに必然性を落とし込んでいく作り方とか、そういう音楽的な楽しみを求めていくなかで、「自分なりのダンスミュージックってなんだろう?」って考えるきっかけが生まれたりしました。

―今おっしゃっていただいた「ダンスミュージック」という言葉は、次のアルバムのキーワードになりそうですか?

野田:そうですね。「トラックをいかに気持ちよくできるか?」っていう挑戦が今回の制作ではあったと思うし、僕はもともと無機的なものと有機的なものの融和が好きなんですけど、次のアルバムではその新しい次元に行けた気がします。『UBU』は生音を中心に作り込んだんですけど、今回は打ち込みでトラックを作っていく作業をしていたので、次のアルバムではかなり違うもの聴かせられると思いますよ。

―ダンスミュージックが聴き手に与える効能って、大きく言うと「肉体的な快楽」と「逃避」だと思うんですけど、最近の野田さんのなかにも、快楽や逃避に向かう欲望があったんですかね?

野田:……ループする音楽が持つ、生理的で本能的な部分は求めていたのかもしれないです。とにかく「気持ちのいい方に」っていう曲の作り方をしていたし、そもそもillionには、RADWIMPSで求められる「言葉の意味」から逃れたいっていう意識があって。なので、自分でも不思議なんですけど、次のアルバムは「聴きながら踊れる」し「聴きながら眠れる」んです。特に集中しなくてもいい、BGMになれる音楽……そういうものは、自分でも初めての感覚なんですよね。

震災のときに受けた衝撃を忘れたくない、麻痺していきたくないっていう気持ちは常にどこかにあって。そのためのスイッチを音楽で作ろうとする感覚は、今でもある。

―「踊り」や「眠り」がもたらす快楽的な安心感は、先行配信された“Water lily”を聴いても感じられるところで。ただ、RADWIMPSのフロントマンとしての野田さんは、ここ数年……特に2011年にリリースされたアルバム『絶体絶命』以降は、現実を直視したヘヴィな表現を推し進めていたと思うんです。言ってしまえば、本能的な快楽性とは切り離された、社会を鋭く見据える表現をしてきた。そこからのシフトチェンジでもあるんですかね?

野田:……そうかもしれない。僕にはずっと、音楽をやるからには、BGMとして流れるものではなく、その人のなかに聴く前と違う何かを残したいっていう意識があったし、それが音楽を作るモチベーションだったんです。……でも今のillionでは、そうではない表現に向っているのかもしれない。

―それは極端な言い方をすると、世界を許せたからなのか、あるいは、束の間の安息なのか……。すごく漠然とした質問になってしまうんですけど、野田さんは今、世界はよくなっていると思いますか? 悪くなっていると思いますか?

野田:一概に「いい / 悪い」を言うことは難しいですね。ただ、人の忘れていく力や環境に順応しようとする能力は、想像以上にすごいと思います。恐怖や怒りを忘れてしまって、その場を当たり前のものにしようとしてしまう能力。……そこに対する違和感は少なからずあるし、そんな現実に対して、自分が「歪み」になってやろうと思う気持ちは今でもあります。

「あなた、あのときとても大事にしていたものを、今、平気でゴミ箱に捨てていますよ?」っていうことは言っていきたいし、それは自分自身にも言い聞かせる。じゃないと自分も忘れてしまうから。震災のときに受けた衝撃を忘れたくない、麻痺していきたくないっていう気持ちは常にどこかにあって。そのためのスイッチを音楽で作ろうとする感覚は、今でもあるんです。

僕は感情のピークをずっと曲にしてきたけど、その感情と感情の間にも、小さな振動があるんですよね。今は、その振動の滲み方にすごく興味があるんです。

―では、illionが快楽的な表現に向っているのは、社会に鋭く突き刺していく表現者としての野田洋次郎とは、別の顔の野田洋次郎が出てきている、ということなんですね。たとえば“Water lily”で歌われる<「僕ら何処へでも行けると」調子のいいことでも言おう 君が笑ってくれたなら もうけもんだ>というラインなどは、すごく無垢な想いですよね。

illion『Water lily』ジャケット(iTunes Storeで見る)

野田:これはきっと、自分が根っこで求めているものなんだと思うんです。illionの歌詞の書き方って、RADWIMPSとはまったく違うんですよ。なるべく考えないし、なるべく筆を止めない。だいたいスタジオに行ってからその場で書いているし、下手したら文字にも起こさないで、仮歌で出てきた言葉をそのまま採用したりするんです。

だからこそ、自分のなかの「潜在的な答え」が出てきているという実感があって。言葉が出てきた後に、「俺、こんなことを言いたかったのか……」って気づくんです。この“Water lily”の歌詞も、もしかしたら、ずっと歌いたかったけど、歌うべき場所がなかった言葉なのかもしれない。だからリード曲にしたっていう部分もあって。

―それはRADWIMPSでは歌えなかった言葉なんですね。

野田:RADWIMPSでは「歌う必要がないものだ」と思って、捨てていたものなのかもしれない。そのぐらい、思考と思考の狭間で垂れ流されて、消えていってしまうような言葉なんです。でも今は、それを捕まえたくなったのかもしれない。

―野田さんの思考と思考の狭間にあった「潜在的な答え」が、決して怒りや悲しみに支配されたものではなく、無垢な理想と安堵感に満ちたものだった。この事実は、野田さんにとっては喜ぶべきことですか?

野田:……もう、今の自分そのままなんだろうなって思います。底抜けにハッピーなわけではないんだけど、ただ、すごく穏やかな流れのなかで今の自分を受け入れているし、喜びを見つけている。

RADWIMPSでの僕は、何かしらの感情のピークを歌にしてきたと思うんです。なぜなら、何も起きず、誰も泣かなくて笑わないような映画は存在しないから。音楽もそうだと思っていたんですよ。喜び、怒り、悲しみ、叫び出したくなるような幸せ……そういう感情のピークを、僕はずっと曲にしてきた。でも、その感情と感情の間にも、目を凝らしてみれば小さな振動があるんですよね。今は、その振動の滲み方にすごく興味があるんです。

確実に、悲しいくらいに、言葉は変化しまくっていますよね。インターネットは言葉をどんどん変えているし、隙間がどんどんなくなっている。

―たとえば“五月の蠅”と“ラストバージン”という、全く別ベクトルで極限の愛情を描いたラブソングを1枚のシングルとして提示するのがRADWIMPSなら、illionはその狭間を表現するものだ、ということですよね。

野田:そう。でも、世の中の流れとは逆行しているのかもしれないですけどね。今は、極端な表現がどんどん研ぎ澄まされている時代だから。物事の微妙な揺れを見ようと思ったら、その物事に近寄らないといけないんだけど、今はみんなが大きな揺れだけを見ようとして、その細部からどんどんと離れていっていると思うんですよ。

―なるほど。

野田:それに確実に、悲しいくらいに、言葉は変化しまくっていますよね。インターネットは言葉をどんどん変えているし、隙間がどんどんなくなっている。瞬発的な言葉ばかりが生き残っていくのだろうけど、じゃあ、その裏側にはどれだけの意味や深度が込められているのかというと、なかなか計り知れないし。何回か反芻して意味を閉じ込めたような言葉が、もしかしたら消えていってしまうかもしれない。人々のジャッジが、すごく刹那的になっていますよね。

―「正しい / 間違っている」「好き / 嫌い」……そういうものが、すごく極端なジャッジになっていますね。

野田:この間の参議院選挙もそうですけど、1つの思想が違うだけで、「君と僕は違いますね」って、相手をゼロにできてしまう……それは、あまりに幼稚なんじゃないかと思うんですよ。

僕はむしろ、相手と「ズレ」があるからこそ、自分が何かを表現する意味にもなると思っていて。世界とのズレ、他者とのズレ……それがあることで、相手が納得しようがしまいが、「自分には言うべきことがあるんだ」ってわかるから。僕もみんなも同じことを思っているのなら、歌う意味なんてないですよね。

―illionはソロプロジェクトなので、野田さん個人と世界とのズレがわかりやすく立ち上がってくる気もするんですが、RADWIMPSの場合、メンバーという、わかり合える存在がいますよね。バンドという集合体になっても、世界とのズレは表現の理由になりますか?

野田:なりますね。バンドって、「歪さの形」だと思うんですよ。いかに自分たちが真っ当だと思って世の中に提示したものが、周りからは歪に見えるか……それがバンドとしての美しさだと思うんです。周りと同じものを見ているのに、違う形に見えている。

そういう意味では、RADWIMPSにも誇れる歪さがあるなって思います。世間は「黄色だ」というものを、うちら四人だけは「赤色だ」って自信を持ちながら提示してしまえるような結束がちゃんとあるんです。それはillionをやってみてなおさら思う。どれだけ僕一人で曲を作っても、決してRADWIMPSにはなりえないから。

今は、世界がネットによって一つにつながっていくようで、逆に細分化されて小さな世界がどんどんと生まれているっていう現状もある。

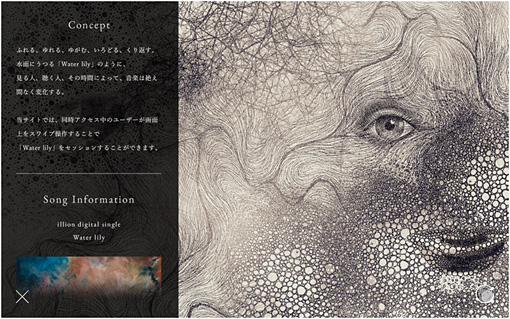

―今回、“Water lily”と一緒に特設サイトもオープンしましたけど、これもすごく実験的で面白くて。“Water Lily”が「Vocal」「Code」「Rhythm」「Synth1」、「Synth2」という5つの音に分解されて、それぞれの音を同時アクセス中のユーザーが操ることでセッションができるんですよね。サンプリングやリミックスなどの手法を基盤にした、クラブミュージック的な発想の試みですね。

『Water lily』 特設サイトより">

『Water lily』 特設サイトより

野田:これは、「dot by dot inc.」という会社の人たちを紹介してもらったのがきっかけなんです。相談していたなかで、このアイデアがダントツで面白かった。曲を解体することだから、最初はdot by dotの人たちも遠慮していたんですけど、僕自身はそこに対する抵抗は一切なくて。そもそも、“Water lily”自体がサンプリング的な発想から生まれているし、お客さんがリアルタイムで曲に手を加えられるというのは、音楽を作る喜びに似ているんだろうなと思って。

―今の時代の音楽は、もはや作品性からどんどんと溶け出している現状はあると思うんですね。たとえば、今年、カニエ・ウェストがリリースしたアルバムは、未完成のままデータベース上に存在して、どんどんとアップデートされていくという、「アルバム」という概念を完全に覆すもので。そういう動き自体は、野田さんは受け入れられますか?

野田:僕個人としては、そういう、どうしようもない時代の流れや空気には抗う理由はないと思っています。自分が生きている時代が提示してくれるものに対して、じゃあ自分は何ができるのかっていうことでしかないから。だから、今の時代も面白いと思うし、時代に対して常に自分の発想を研ぎ澄ませていたいですね。

……でも、面白いですよね。音楽は、もはや完成された一つの形ではなくなっているのかもしれない。それに今は、世界がネットによって一つにつながっていくようで、逆に細分化されて小さな世界がどんどんと生まれているっていう現状もある。

―先ほどの「ズレ」の話にもつながると思うんですけど、野田さんには、そうした細分化されていく世界をつなぎたいという意識はありますか? 野田さんの表現者としての規模感は、それを可能にできる大きさがあると思うんですよね。

野田:意識しすぎると説教じみちゃうけど、あくまでも結果として、自分は細分化が進む現状に抵抗する立場でありたいとは思いますね。僕はいつだって「今、ここ」じゃないどこかに行くのが好きなんだって思うし、自分はずっと「どこにも所属していない」っていう意識が根本にあるんですよ。小学生の頃、アメリカにいたときもそうだったし、日本に帰ってきたときもそうだし、大学に行ってもそうだった(笑)。ずっと「自分はここじゃないんだ」って思いながら、居候させてもらっている感覚があって。

―なるほど、孤独にはなりませんか?

野田:もう慣れましたね。「誰かと何かを100%わかり合うのは無理だ」っていうことを、すごくドライに受け止めている部分もあるし。その事実を「残酷」と受け取るか「希望」と受け取るかは、その人の鏡になると思う。それに僕自身が、問いかける鏡でいたいですね。「どう思いますか?」って。

(RADWIMPSには)家族のような、恋人のような、親子のような、そのどれでもないような、強い「個」のつながりがある……その心強さがあるからこそ、illionも好きにできているのかなって思います。

―“Water lily”を聴いても、特設サイトの試みを見ても思ったんですけど、illionでの野田さんは、世界を信頼しきっているなと思うんです。

野田:なるほど……それは、アルバムをトータルで聴いたら、余計に感じてもらえることかもしれない。それに、役割を背負っているRADWIMPSとは違って、illionでは僕自身がすごく無責任かつ「わんぱく」でいられますからね。illionにある喜びは、「楽器で遊んでいたら、いつの間にか夜中になっていた」みたいなもので、自分にとってずっと変わらないものなんだと思う。10年前も15年前も、30歳を過ぎた今も、体力の問題を除いては(笑)、驚くほど変わらない。

―「変わらないもの」がillionなら、RADWIMPSはどうですか?

野田:変わっていますね。10年前と今とでは、RADWIMPSは驚くほど変わっている。昔は僕自身、「憧れる人に近づきたい」っていうある種の自己嫌悪を抱えながら歌を作っていたんです。でも今はもう、「自分もその人に近い場所にいれるようになったかな」とか「そもそも追いかけていた人なんていたのかな?」って思えるようになっている。

RADWIMPSのフロントマンとして、自分自身でいられている気はしますね。それに、今はバンド自体にも迷いがなくなっていて。それがすごく心地いいんです。今作っている曲も、意外なほどポジティブだし、開けた言葉が出てきていて。それが嬉しいんですよね。

―なぜRADWIMPSは今、開けているんだと思いますか?

野田:強くなったんだと思います。去年、ドラマー(山口智史)が無期限の休養に入ってしまったことは未だかつてない事件でしたけど、智史が帰ってくる場所をちゃんと作っておきたいっていう気持ちがあるし。そういう状況のなかで、一つひとつ決断して、乗り越えて、諦めることは諦めて、だけど捨てないものは捨てないで、掴んで……そうやって、強くなったんだと思います。

今、僕は10年やってきたなかで一番RADWIMPSが好きだと思えているし、それはメンバー全員が強く思っていることだと思うんです。今はもう、「この四人で一緒にいる」ことがひとつの目的になっている。もちろん、音楽を作ることも目的だけど、それと同時に、ずっと、この四人で一緒にいたい。家族のような、恋人のような、親子のような、そのどれでもないような、強い「個」のつながりがある……その心強さがあるからこそ、こうやってillionも好きにできているのかなって思いますね。- リリース情報

-

- illion

『Water lily』 -

2016年7月15日(水)から配信リリース

1. Water lily

- illion

『タイトル未定』初回限定盤(CD+DVD) -

2016年10月12日(水)発売

価格:3,780円(税込)

WPZL-31220/1[CD]

・Water lily

ほか全10曲収録予定

[DVD]

Live at London, O2 Shepherd's Bush Empire 2013

・BEEHIVE

・LYNCH

・γ

・MAHOROBA

・BRAIN DRAIN

・GASSHOW

Music Clip

・BRAIN DRAIN(Performed in Abbey Road Studios)

・MAHOROBA

・BEEHIVE

・MAHOROBA(Music Clip Making)

ほか

- illion

『タイトル未定』通常盤(CD) -

2016年10月12日(水)発売

価格:2,700円(税込)

WPCL-12431・Water lily

ほか全10曲収録予定

- illion

- プロフィール

-

- illion (いりおん)

-

野田洋次郎(RADWIMPS)によるソロ・プロジェクト。2013年2月に1stアルバム『UBU』を発表。このアルバムはワーナーブラザーズレコードから発売され、UK、アイルランドを皮切りに、日本、フランス、ドイツ、オーストリア、スイス、ポーランド、台湾で順次発売された。持ち前のポピュラリティはそのままに、より前衛的でフロア向けの楽曲が並び、また海外での活動を視野に入れ多くの楽曲が英語詞で構成されており、海外のオーディエンスにも大きな支持を得ている。

- フィードバック 28

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-