サニーデイ・サービスには、ちょっと不思議なところがある。なんと言えばいいのか、たとえば彼らは、上手くやりたいと思っても、決して順風満帆とはいかない。渋谷系の人たちに憧れはしたけれど、自分たちはそうはなれなかったし、メンバーの関係性も上手くいかず、一度は解散してしまった。そんな彼らだから、復活してすごくいい時間が流れたと思った矢先、また今回、どうにもならない状況になったりする。この8月にリリースされたアルバム『DANCE TO YOU』は、曽我部恵一が、自分のレーベルをストップすることを考えるほどに、危うい制作だったそうだ。

しかし、冒頭で「不思議」と書いたのにはワケがある。サニーデイは、ちょっと上手くいかないところから、結果的には粘りに粘って素晴らしい作品を生み出してしまう、不思議な歴史があるのだ。今年で20周年を迎えた名盤『東京』も、そして今回の『DANCE TO YOU』も、まさにそういうアルバムだった。

そこで今回、サニーデイと長い付き合いでもあるライター・編集者の北沢夏音を迎えて、曽我部恵一と語り合ってもらった。時代の寵児ではないかもしれないけれど、どんな時代でも愛され続けてきたサニーデイの魅力の本質とは何なのか? 上手くいかないところも含めて、サニーデイには、みんなを惹きつける「視点」がある。

90年代以前は、「東京」という街に対して今とは違う見方とか歌い方があったと思うんだけど、90年代は「東京」という街を歌う視点がなかったと思う。(曽我部)

―今日はお二人に、1990年代当時の話も踏まえて、サニーデイの新作『DANCE TO YOU』を語っていただきたいと思います。まず、今年6月に再発&再演コンサートを行ったアルバム『東京』の話から始めたいのですが、『東京』って、サニーデイのアルバムの中でも特に評価が高い作品ですよね。それは曽我部さんの中で、決定的に他と違う何かがあったんでしょうか?

曽我部:今思うと、代表曲というか、みんなが好きな曲、たとえば“あじさい”とか、“青春狂走曲”とか、そういう曲が複数入っているというのがいいんじゃないかな。あとはジャケットがやっぱりいい。今思うとね。The Velvet Underground & Nicoのバナナのジャケット(アンディ・ウォーホルが手がけたファーストアルバム)みたいに、あのジャケットだからこそ、この作品があるという。

サニーデイ・サービス『東京』ジャケット(デザイン:小田島等 / Amazonで見る)

北沢:90年代を象徴するアイコンのひとつになったよね。究極のジャケットだと思う。『東京』を作ったとき、こんなに時を超えて、特別な作品としてみんなに愛される作品になると思ってた?

曽我部:全然思ってなかったなぁ。

北沢:過去の作品を回顧するときって、アルバム単位で批評されがちだけど、サニーデイはシングルの一枚一枚がすごく重要なバンドだった。一つひとつのシングルが次のアルバムにつながっていて、特に『東京』の場合は、その前に出た”青春狂走曲”で一気に新しいファンが増えた感があったよね。そのときすでにアンセムの予感があるくらい、「みんなのうた」になった。

北沢:<そっちはどうだい うまくやってるかい こっちはこうさ どうにもならんよ 今んとこはまあ そんな感じなんだ>っていうサビの歌詞がヤバいよね。先日の再演ライブで聴いたときに、「こっちの現状、あの頃と全然変わらないよ!」って思ったんだ。ツボに来るポイントが20年前と同じ(笑)。

一同:爆笑

北沢:「今の俺もそう言うしかない状態だろ!?」って、愕然とさせられるんだよね(笑)。

曽我部:そのサビだけはねえ、歌っていて空々しい気分にならない。ほんとにそうですよ。自分とかお客さんにそのまま投げかけている。

北沢:意外とそこだけは、いまだに当時と同じような実感を込めて聴いちゃう人がけっこういるんじゃないかな。

曽我部:聴く人がノスタルジーに浸っていたとしても、たぶんあそこでスッと我に返って、本当の現実的な問題に立ち返るという。そんなつもりで書いた曲ではないんだけどね(笑)。

北沢:サニーデイが2000年に解散してから2年後に、ぼくが『クイック・ジャパン』でサニーデイの長篇ルポを書いたとき、曽我部くん、田中(貴)くん、(丸山)晴茂くんとディレクターの渡邊(文武)さんに個別に取材させてもらっていて。その時に聞いた話だと、本当は『東京』って『96粒の涙』というタイトルで、The Beach Boysの『Pets Sounds』を意識した、全然違う内容のティーンエイジ・シンフォニー的なアルバムを作る予定だったんだよね?

曽我部:そうそう、そうだったね。

北沢:ところが、その核になるかもしれなかった曲を捨てて、『東京』という、まったく別のコンセプトのアルバムになったわけだよね。

曽我部:そうです。『東京』に至るまでけっこう時間がかかっていて、今回『東京』の再発ボックスセットを作るために当時のマスターを掘り起こして、レアトラックスとかないか調べていく中で分かったんだけど、本当に最後の最後まで1曲目は“96粒の涙”で、「東京」という全体的なコンセプトが出て来ない。粘りに粘ったんだなって。

―「東京」は、どういうところから出てきたんですか?

曽我部:湘南のスタジオでアルバムのレコーディングをしていて、車で東京に戻る時に、ラジオからマイ・ペースの“東京”(1974年)っていう曲が懐メロとして流れてきて。湘南から90年代の東京に戻っていく車の中で、<東京へはもう何度も行きましたね>って、70年代の色褪せた東京を歌った曲が流れたときに、日本のフォークソングが、なんかちょっとSFチックに響いたんだよね。それで「あ! これって今、自分たちがやろうとしていることにリンクしているかも」と思って、“東京”っていう1曲目の曲をすぐに作ったんだよね。それで「できた!!」っていう感じになった。

北沢:マイ・ペースの“東京”なんかまさにそうだけど、サニーデイの『東京』に収録されたいろんな曲から垣間見える、上京少年の心象が映し出す街の風景って、70年代とか、もっと言えば昭和の初頭から大正時代まで遡れるくらい、「地方から見た東京」をテーマにした文学、映画、音楽、漫画とか、いろんな作品に通底するものがあったりしない?

曽我部:うん、うん。『東京物語』(1953年公開の映画。小津安二郎監督)とかね。

北沢:東京という街の表層は時代と共に変わったとしても、本質的にはずっと変わらない部分があって、そこに曽我部くんが焦点を当てたのが、この『東京』というアルバムだと思う。

曽我部:90年代以前は、「東京」という街に対して今とは違う見方とか歌い方があったと思うんだけど、90年代は、「東京ってこんな街だ」という街を歌う視点が本当になかったと思うんですよね。「街」を見るんじゃなくて、文化とか、消費とか、時代とかで物事を見ていたようなところが、90年代にはあったんだと思う。

若者って、恋愛とか青春を謳歌すること自体に憧れるというか、青春真っ只中なのに、「青春」という言葉そのものに憧れることがあるでしょう。サニーデイは、そういう感覚を捉えて音楽にしていた。(北沢)

―「街」を見る視点がなかったというのは面白いですね。まだ経済的にも豊かな時代だったから、街を眺めるというより、消費の場として街に参加しているような感じだったのでしょうか。

北沢:90年代の、特に前半はバブルの余波があるから、東京の尖端的な文化や消費生活を享受することに夢中で、ECDみたいに「東京に生まれ育ったお兄さん」的なまなざしで街と子どもたちを見つめていたラッパーは別として、後半に登場するナンバーガール、椎名林檎さん、七尾旅人くんとか新世代の上京少年少女が初めから持っていた、東京を相対化して引いて見るような客観的な視点は、まず持ち得なかったと思う。

北沢:『東京』の1年半前に出た小沢健二くんの『LIFE』は、歌詞の中で東京タワーを象徴的に提示しながら、デートして浮かれたり、彼女にプラダの靴をプレゼントしたり、男の子の側から恋愛の渦中にいる歓びを狂騒的なまでに描いているけど、サニーデイの『東京』に出て来る男の子たちは、街歩きの途中でショーウィンドウを覗いて、格好良いものばかりずらっと並んでいるのを見ても、たぶんそれを買うお金がなくて、立ち止まって煙草を吸ってる。街を行きかう女の子たちはみんなお洒落で可愛く見えるし、もしかしたら、恋はしていても、まだ彼女といえる女の子はいないのかもしれない——つまり、現実の恋愛を謳歌している姿を小沢くんの『LIFE』が描いているとしたら、サニーデイの『東京』は、ひょっとしたらそうじゃないかもしれない。

曽我部:そう! だから、それは自分自身ですよ。東京に出て来て、やっぱり憧れる視線で小山田(圭吾)くんとか小沢くんを見ていたわけじゃん。そんな中で北沢さんとも知り合うんだけど、やっぱりみんなが謳歌している東京というか、90年代の文化は、自分から見れば憧れであって。スカパラの人たちとかね。

北沢:「東京スカパラダイスオーケストラ」っていうくらい、思いっきり「東京」を名乗っているからね。「TOKYO NO.1 SOUL SET」とかさ、自信満々にみえるでしょ(笑)、普段の職場は原宿の洋服屋さんだし。

曽我部:そうそう(笑)、「DJバー・インクスティック」(1989年に渋谷にオープンしたクラブ。96年閉店)とかで見かける、ああいう人たちは憧れの対象で、やっぱり格好良いわけ。でも、ぼくらより上の世代は、みんなそうだったんだよね。ちゃんとそういう世界の中に入ってて、そういうものとしてやってるという。

北沢:上の世代といっても、ほんのちょっと年上なだけなのに、2、3歳の差が大きいんだよね。

曽我部:そうなんだよね。で、ぼくらは田舎から出て来て、そういうものとまったくつながっていないから、憧れの目線で見ていた。結局、「東京」という街を描いた昔の音楽っていうのはさ、「目に映るのは素敵な女の子ばかりだけど、自分には彼女がいない」っていうところに、わりとフォーカスしていくじゃないですか。

北沢:昔の、いわゆる四畳半フォークって、そういう感じがあるよね。

曽我部:うん。でも俺、それはしたくなかったのね(笑)。そうじゃないところで自分の曲は作りたかったけどね。

北沢:たしかにサニーデイは、アルバムを通して聴くと、ちゃんと彼女ができてラヴリーな時間を過ごしているんだけど、全体的に「恋愛に憧れる気分」みたいなものを強く感じるんだよね。

曽我部:あるある。すごいある。トリュフォーの映画みたいに、まなざしがね、ちょっと遠いんだよね。見上げてるっていうか、まぶしいものを見ている感じ。

北沢:でも、若者の恋愛ってそういうものだと思うんだよね。みんながみんな謳歌できるわけじゃなくて、恋愛とか青春を謳歌すること自体に憧れるというか、青春真っ只中なのに、「青春」という言葉そのものに憧れることがあるでしょう。サニーデイは、そういう感覚を捉えて音楽にしていた。作品の中で体現できていたんだよね。

そういえば、くるりのデビュー曲のタイトルも『東京』(98年)だったね。主人公の上京少年が東京に馴染めなくて、地元にいた頃好きだった女の子を想って悶々とする気持ちをオルタナな轟音ギターで表現していた。

今回は作り始めたらトラブルが続発して、途中で「なんで俺はサニーデイをやってるんだろう?」という疑問も出てきて。それって結局、90年代に抱えていたことと同じなんだよね。(曽我部)

―さきほど『東京』は、本当にギリギリまで作り直して、最後のピースが見つかるまで粘ったというお話をされていたじゃないですか。

曽我部:うん。

―今回のアルバム『DANCE TO YOU』も、最初に聴かせていただいたものとはかなり変わりましたね。出だしの3曲が変更になって、アルバムの印象は大きく変わりました。

曽我部:そうなんですよね。

北沢:すごくいいアルバムだよね。僕はこのアルバムを聴いて、今日はすごく不思議な気持ちでこの事務所まで歩いてきたんだ。というのも、90年代はぼくもこの近所に住んでいたから、今日は当時の自分の生活圏に向かって逆方向から歩いて来たことになるのね。あの時代に帰って行くような気持ちになって、いろんなことを思い出してしまうんだよね……当時の彼女のこととか(笑)。

曽我部:うんうん、すごくよく分かります。

北沢:その最初の2曲を聴いただけで「このアルバムは違うぞ!」と思ったんだけど、ひとつには、再結成後の2枚のアルバムとは性質が違うなと。あの2枚はおそらくリスナーの思い出に寄り添っているようなところがあって、サニーデイ・サービスとして何か内発的なものがあるとは、ぼくはあまり感じなかった。

曽我部:そうなんですよ。再結成自体も、サニーデイの思い出を、またみんなと共有しようというところから始まっている部分もあったから。

北沢:それをもっと大事にしなきゃいけないと。

曽我部:……というのはあったし、『Sunny』(2014年発表。再結成後2枚目のアルバム)っていうアルバムは、それがある程度進んで、「サニーデイの三人でいることって、すごく素敵だね」とか、本当にリスナーが感じているようなところに自分もいて、「ああ、サニーデイやってて、本当によかったな」と思ったんですよ。

サニーデイ・サービス『Sunny』ジャケット(Amazonで見る)

でも、今回は作り始めたらトラブルが続発して、(丸山)晴茂くんは途中でスタジオに来なくなっちゃうし、「素敵だね」とか言っていられない状況で。途中で「なんで俺はサニーデイをやってるんだろう?」という疑問も出てきて、それって結局、90年代にサニーデイをやっていたときにずーっと抱えていたことと同じなんだよね。

北沢:同じ状況が巡り巡って、またやってきてしまったという。今回のアルバムを作ろうとした最初のきっかけは何だったの?

曽我部:『Sunny』を作って、三人でサニーデイをできる幸せみたいなものがあって、それを残したいということで、渋谷公会堂でコンサートをやったんですよね。その渋公もすごく良かったから、その流れで、三人の粗削りなバンドサウンドで、一週間くらいでパッと録ろうと思ったの。だから去年3月の渋公と同時期に作り始めたんですよね。

北沢:そのときはもう、楽曲は揃っていたの?

曽我部:揃っていたけど、ここにはほとんど入ってない。ひどいことに。

北沢:えっ、そうなんだ!?

曽我部:そうなんですよ。だから、かなり大変だったんです、このアルバムは。冒頭の2曲というのも最後にできた。先月(6月)くらいにできた曲なの。

北沢:それがパズルの最後のピースだったんだ。

曽我部:そうなんですよ。だから確かに『東京』とちょっと似てるかもしれない。ずっと1曲目に入れようと思ってた、当初は核となるはずの曲は入っていない。結局、外れちゃった。

もう最悪、レーベルをストップさせるという選択肢もあるだろうから、と逡巡するくらいの状態までいってたんですよね。大ピンチでした。(曽我部)

北沢:そこは似てるね。晴茂くんが離脱してしまったダメージは、やっぱり大きかった?

曽我部:うん、それもあったと思いますね。晴茂くんの調子がよくて、あのままレコーディングが続いていたら、すごく隙間の多い、ボブ・ディランの『John Wesley Harding』みたいなフォークロック的なアルバムができていたと思うんですよ。でも、スタジオも押さえて、それなりにやってはいたんですけど、何かうまくいかないことが続いたりしながら、それで晴茂くんも途中で疲れちゃって来なくなる、みたいなこともあって。

北沢:90年代のサニーデイのアルバムは、そのときの曽我部くんの精神状態みたいなものが、かなりストレートに反映されるから、曽我部くんがヒリヒリとしているときは、やっぱりそういう作品になった。今回、曽我部くんの精神状態はどういう感じだったの?

曽我部:精神状態も、途中からどんどん大変になっていって、本当は去年出したかったんだけど、マネージャーにも「もう、たぶんできないわ」って話をして。実際、こうやって自分でレーベルを運営していく中で、年に1枚はアルバムを出したいな、というのがやっぱりあって。金銭的な部分でもね。

北沢:それはサニーデイに限らず、何かしら曽我部くんの作品を、ということ?

曽我部:そうです。オリジナルアルバムを、自分の新しい作品を1枚出したい。それが去年は結局できなかったものだから、金銭的にけっこう逼迫しちゃったんですけど、それが今年もできないとなると、本当にどこかでストップさせることを考えなきゃいけなくなる。もう最悪、レーベルをストップさせるという選択肢もあるだろうから、と逡巡するくらいの状態までいってたんですよね。

そういう状況で、朝から夜まで、本当にまったく寝ずに作業をしてた。途中で制作費もなくなったから、レコーディングスタジオは使えなくなって、自宅と幡ヶ谷の練習スタジオを行き来しながらの作業になっていくんですよ。自分は子育てもあるから、朝まで起きて作業して、朝になったら子どもたちの世話をして、学校に送り出して、それでちょっと寝て、また作業が始まる。それが続くと精神的にもちょっとキツいなと。

北沢:いっぱい、いっぱいだった?

曽我部:うん、けっこう泣きが入ってて、俺も。それで先が見えないし、晴茂くんがいないからドラムも録れないし、ちょっと無理かも……一回リセットしたいという感じがずっと続いてた。大ピンチでしたね。

北沢:それはROSE RECORDS(曽我部が主宰するレーベル)始まって以来のピンチ?

曽我部:始まって以来ですね、お金の無さに関しては。自転車操業なのでたまにお金がなくなるんですけど、まあ、次が見えるんですよね。ところが今回、次が見えない感じのなくなり方が初めてだったんで、レーベル運営というのも考え直さないと、あまりにもちょっと難しいかも……みたいなところまで来ていましたね。

一人でコンピューター持って練習スタジオに入りながら、「これはバンド活動だな、確実に」と思ってましたよ。(曽我部)

北沢:そこまでの大ピンチだったのに、ソロではなく、サニーデイでやることにこだわったのは、なぜなんだろう? 今の時代の、この空気感にサニーデイをぶつけたかったということ?

曽我部:そういうのはないですね。全然ないし、逆に、「サニーデイなんてもう古いなあ」とすら思ってる。とっくに終わったものだと思ってるし、何か懐かしいもの以外の何物でもないと、どこかで思ってるところはあるんです。でもなんか……サニーデイで出すんだ、というところがあるんですよ。意地でも何でもないんだけど……なんでだろうな。

北沢:でもね、ぼくは今回のアルバム、どうしてもサニーデイじゃなきゃいけなかったような気が、なぜか、するんだ。

曽我部:そういうのってさ、本当にバンドなんて分からないよね。なんでバンドじゃなきゃいけないのか、とか。

北沢:このアルバムでは、残念ながら晴茂くんは途中で脱落しちゃったけど、田中くんはどういう存在として関わっていたの?

曽我部:途中でお金がなくなっちゃったので、基本的には練習スタジオを個人練という名目で借りて一人で作業をして、ベースが必要なときだけそこに田中を呼んで、ベースを入れに来てもらう感じ。

でも、僕はどこかで田中がベースを入れるのを待ってる、っていうところはあるんですよね。自分でベースを入れてしまわずに、田中が何を弾くかなあ、というのを想像しながら作っている。

晴茂くんは途中から来なくなったけど、晴茂くんが叩かないんだったら自分で叩くと思って、俺が何曲かで叩いているんです。だから、晴茂くんは不在だけど、そこも晴茂くんの何らかの意味があるとは思うんですよね。

だからまあ、バンドの、けっこう本当にダメな方の分かりやすい例ですけど(苦笑)、「バンドってこれだな」と思いながらやってた。一人でコンピューター持って練習スタジオに入りながら、「これはバンド活動だな、確実に」と思ってましたよ。

ぼくとしては、自分はこれまでどうして来たかとか、そういう自分の旅の結論として、ここに来ましたというだけの話なんだよね。(曽我部)

北沢:先行シングルの“苺畑でつかまえて”は、どの段階でできていたの?

曽我部:えっと、中期です。これも録音スタジオの時期が終わった後の。

北沢:これは本当に、サニーデイのいろんな名作シングルがある中でも、それらに引けをとらない、しかも当時やらなかったことをやっている。これを聴いたときに、なぜかシャムキャッツの『TAKE CARE』の1曲目“Girl at the Bus Stop”を思い出した。

サニーデイは、“あじさい”を除けば、これまでモロにネオアコという感じの曲はほとんどやってこなかったと思うけど、曽我部くんが『東京』で確立した日本語詞のストーリーテリングにジョニー・マー(The Smithsのギタリスト)のギターをくっつけるみたいな、これまで意外にやられていなかったことを、後輩の彼らがやったのを聴いて、キュンと来ちゃって。遅ればせながら、ぼくはそこから彼らのファンになったんだ。

曽我部:うん、うん。

北沢:それに対して本家が、「いや、俺らがやったらもっといいのができるよ」と思って作ったような気がして(笑)。サニーデイとしても新機軸だし、光の粒が降り注ぐようなギターのアルペジオに煌く美メロと、ダンサブルに跳ねる生ドラムのビートが絡むのが新鮮だった。これはネオアコの名曲だよ。

曽我部:マンチェスターにEGYPTIAN HIP HOPっていうバンドがいて、すごい若いんですけど、なんか新しいネオアコだな、と思ったんですよ。ネオアコが持っていたエモさとか、少年っぽさみたいなものを排除して、わりと冷たい世界になっているんです。歌詞はすごいSFチックな架空の物語になってて、自分もそういうことを実はずっとやりたかったな、と思って作った曲ではあるんですけどね。

北沢:タイトルからしてThe Beatlesの“Strawberry Fields Forever”とサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』を合体させるという、これもありそうでなかったパターン。

曽我部:そうですね(笑)。そしたら松田聖子の曲にあったという(1981年発表の“いちご畑でつかまえて”)。

北沢:あったんだ。さすがは松本隆先生、なんでも先にやってる。

曽我部:ちくしょう、みたいな(笑)。

サニーデイ・サービス『苺畑でつかまえて』ジャケット(Amazonで見る)

北沢:でもね、この曲を先に聴いてたから、次のアルバムは間違いなくいいぞ、って確信してた。

曽我部:うん。俺もこれを作ったときは、アルバム制作がすごく悶々として進んでいる中で、「やった! これでやっと、ちゃんと出せる曲ができた」と思って。

北沢:“苺畑でつかまえて”が入る位置が5曲目で、ちょうどアルバムの真ん中なんだよね。それが絶妙にハマってる。で、この後に“血を流そう”っていうすごく不穏な曲が来る。全体的に映画のような、もしくは『東京』のようにトータルでひとつの物語になっているアルバムだと、ぼくは思ったし、その不穏さというのは、1曲目“I'm a boy”の主人公に何か悲劇的な出来事が起きたことを暗示しているような気がして……。

曽我部:ああ、うん。

北沢:だから、全体的に、拭い切れない悲しみとか痛みの中で、それでもどこか前を向こうとしているというか、それは恋愛かもしれないし、もっとささやかな日常のことかもしれないけど。

曽我部:最後に頭の2曲ができたから、ある少年の物語みたいなストーリーが生まれたのは偶然でもあるんだけどね。北沢さんがさっき、今日ここに向かう途中で昔の彼女が出てくるんじゃないかと思った、って言ったでしょう? 実はこの1曲目の“I'm a boy”っていう曲も、そういうところがあるんですよ。何か少年の自分と出会っちゃう、みたいなことが歌の中でね。

北沢:本当に? すごいシンクロニシティーだな。びっくりした。

曽我部:ちょうど田舎に帰ってたんだけど、小学校に通っていた道とかを散歩したりすると、田舎だから景色とか全然変わらなくて、そこの角から、子どもの頃の自分がスッと出て来るような気が本当にするわけ。というか、頭の中ではもう出て来てるのよ。それを見ている自分がいて、自分の子どもがちょうどそれくらいの年齢で、それが相まっている。でさ、この前、北海道でお父さんが子どもを置き去りにして、その少年がいなくなっちゃった事件があったでしょう? 俺、いたたまれなくて。

北沢:あの事件はつらかったね。悲劇にならなくて幸いだったけど。

曽我部:そう、ちょうど自分の子どもと歳が同じだから。小2の、そんな小さな子が山の中でいなくなったという中で、どうしようもなくて。心のざわざわが止まらなかったの。

北沢:なかなか発見されなかったからね。

曽我部:そんなときに小田島くんのお母さんが倒れて、ぼくも何と言って声をかけたらいいか分からないほど、小田島くんも落ち込んでいてね。小田島くんは、お母さんはやっぱりお母さんの匂いがして、自分が少年だったということ、お母さんの子どもだって思い出したという話をしてくれたりして、“I'm a boy”はその電話の後に作ったんだよね。だから、そういうのが全部混ざってると思うし、小2くらいの自分と出会うための曲ではある。

北沢:そうか……“苺畑でつかまえて”のMVも、言われてみればそんな感じだね。

曽我部:何かそういうストーリーになってるよね。でも、ここまでの話の通り、結果としてこういうアルバムになっただけなんです。ぼくとしては、自分はこれまでどうして来たかとか、メンバーとの関係性とかの方が重要で、そういう自分の旅の結論として、ここに来ましたというだけの話なんだよね。

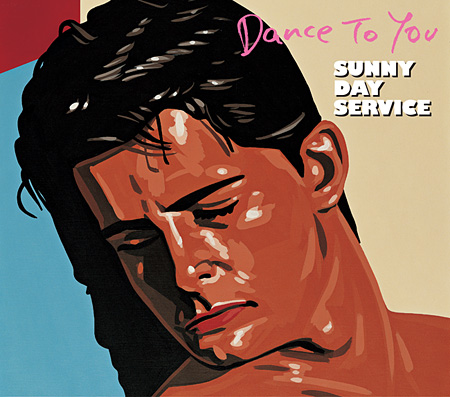

サニーデイ・サービス『DANCE TO YOU』ジャケット(Amazonで見る)

曽我部くんはさっき「サニーデイなんてもう古い」と言ったけど、ぼくはそういう風には感じない。(北沢)

北沢:でも何か不思議だな……『東京』もそうだったけど、一つひとつの曲というより、アルバム全体から、自分にとって切実なものを受け取った感じがする。先が見えない今の時代の空気にもすごく合っていると思うし、激しく感情を揺さぶられる作品。ハマってしまいそうで怖くもある。まだ自分が受け取ったものをうまく整理できないけど。

曽我部:ぼくもこのアルバムが何なのかとか、本当に分からないし、どう受け取ってほしいとかも、もちろんない。生きてきた時間と何も切り離せないから、そのすべてがあるからこのアルバムがあるわけで、そのすべてがちょっとでも違ったら、また違うし、結論としてどれがいい、みたいなことも一切ないんですよ。だから自分としては、1年半くらい力を振り絞ってやり続けた、一応の結果というだけで。大事なのは、その1年半くらい一所懸命にいろんなことに向き合ったことだと思うんですよね。それでバンドがまた成長したんだと思うし、「あ、サニーデイってこういうことかな」って、それでまたちょっと分かったというのもあるから。

北沢:今はまだよく分からなくても、もう少し時間が立つと、この『DANCE TO YOU』というアルバムの意味も見えてくるのかな。

曽我部:そうだと思う。それくらいは自分の人生に密着したアルバムだと思う。

北沢:今はまだ生み落とされたばかりで、冷静には見られない?

曽我部:『東京』のときもそうだったしね。時間がたって振り返ると、すべて語れるんだけど。そういうものです。

北沢:ぼくも、このアルバムを聴き込んでいって、この先自分の生活が少し変わったりしたら、また新しく見えてくるものがあるんだろうな。“セツナ”とか胸に刺さりまくりだし、“桜 super love”の<きみがいないことは きみがいることだなぁ>というラインは、時が過ぎれば過ぎるほど沁みてくるだろうし。90年代の輝ける諸作と比べても、まったく遜色のないうえに、その先を示してくれた感もあるから、サニーデイを聴き続けてきてよかった。

北沢:曽我部くんはさっき「サニーデイなんてもう古い」と言ったけど、ぼくはそういう風には感じない。今回のアルバムも時間を止めてしまうような力のある作品だと思う。これは先日のクアトロのライブを観ても、去年の暮れに恵比寿LIQUIDROOMでやったPIZZICATO ONEとのツーマンにDJとして呼んでもらったときにも感じたんだけど、まったく曲が古びていないんだ。永遠性を獲得しているよ。

曽我部:それも分からないですけどね。The Beatlesの曲だって、ある時代に行ったらめっちゃ古臭い音楽に聴こえるかもしれないし、それはどういう風にその人たちがやってきたか、時代とどのようにリンクして今を生きているかによって、また過去の輝きが違うということは、すごくあると思う。そこはちょっと意識してやらないと、“青春狂走曲”だって、すぐに古い、ださい音楽になっちゃうと思うから、それだけはないように頑張りたいな、というのはありますね。

北沢:そうか。現役であれば、今のあり方によって、過去の評価も変わってしまうことがあるんだね。

曽我部:そういうことってあると思うんですよ。死んでしまったら、自分たちの力ではもう変えようがない。まだ死んでいない我々としては、今をどう生きるかがすごく大事。

北沢:「今日を生きよう」?

曽我部:「今日を生きよう」なんです、本当に。

- リリース情報

-

- サニーデイ・サービス

『DANCE TO YOU』(CD) -

2016年8月3日(水)発売

価格:2,700円(税込)

ROSE-1981. I'm a boy

2. 冒険

3. 青空ロンリー

4. パンチドランク・ラブソング

5. 苺畑でつかまえて

6. 血を流そう

7. セツナ

8. 桜 super love

9. ベン・ワットを聴いてた

※初回限定スリーブケース仕様

- サニーデイ・サービス

-

- サニーデイ・サービス

『DANCE TO YOU』(アナログ盤) -

2016年8月3日(水)発売

価格:3,240円(税込)

ROSE-198X

- サニーデイ・サービス

『DANCE TO YOU』(カセットテープ) -

2016年8月3日(水)発売

価格:2,160円(税込)

ROSE-198C

- サニーデイ・サービス

- プロフィール

-

- サニーデイ・サービス

-

曽我部恵一(vo.gt)・田中貴(ba)・丸山晴茂(dr)による3人組ロックバンド。1994年メジャーデビュー。1995年に1stアルバム『若者たち』をリリース。「街」という地平を舞台に、そこに佇む恋人たちや若者たちの物語を透明なメロディで鮮やかに描き出し、90年代の“渋谷系”ムーブメントのなかでも、異彩を放つ唯一無比のバンドとして、街に生きる若者たちに支持されてきた。7枚のアルバムと14枚のシングルを世に送り出し、2000年に惜しまれつつも解散。そして2008年に再結成を果たして以降、『本日は晴天なり』、『Sunny』をリリース。かつてのようにマイペースながらも精力的な活動を展開。2016年8月3日に通算10枚目のアルバム『DANCE TO YOU』を発売。秋からは<サニーデイ・サービス TOUR 2016>でひさしぶりのライブハウスツアーを行う。

- 北沢夏音 (きたざわ なつを)

-

1962年東京都生まれ。ライター、編集者。92年『Bar-f-out!』を創刊。著書に『Get back,SUB! あるリトル・マガジンの魂』(本の雑誌社)、共著に『次の本へ』(苦楽堂)、『冬の本』(夏葉社)、『音盤時代の音楽の本の本』(カンゼン)、『21世紀を生きのびるためのドキュメンタリー映画カタログ』(キネマ旬報社)など。ほかに『80年代アメリカ映画100』(芸術新聞社)の監修、山口隆対談集『叱り叱られ』(幻冬舎)の構成、寺尾紗穂『愛し、日々』、森泉岳土『夜のほどろ』(いずれも天然文庫)の企画・編集、『人間万葉歌 阿久悠作詞集』三部作、ムッシュかまやつ『我が名はムッシュ』、やけのはら『SUNNY NEW BOX』などのブックレット編集・執筆も手がける。

- フィードバック 13

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-