映画界と美術界の双方で絶賛されるタイの奇才、アピチャッポン・ウィーラセタクン。1月に公開された監督作『世紀の光』から始まり、3月公開の映画『光りの墓』と続き、日本各地でアピチャッポン関連イベントが開催される2016年。そんな「アピチャッポンイヤー」も終盤だが、ここから本格的なアート展示が目白押しだ。

9月24日から始まった『さいたまトリエンナーレ2016』のために制作した映像作品は、現在のアピチャッポンのテーマである「影」が主役。来日したアピチャッポンと、写真家・ホンマタカシがその光と闇の謎について語る。ともにジャンルを超えて活躍する二人の共通意識がうかがえる、相思相愛インタビュー&フォトセッションをお楽しみあれ。

表現のジャンルを行き来することに関心があるというよりは、分けるほうがおかしい。(ホンマ)

ホンマ:これから見ることができるアピチャッポンさんの作品だけでも、『さいたまトリエンナーレ2016』、横浜美術館、東京都写真美術館での展示……と立て続けで、本当に今年は大活躍ですね。

アピチャッポン:そうですね。でも基本的に、長編映画を撮っているときはアート作品をほとんど作りません。展覧会のオファーがきても映画制作中の2、3年の間は断って、それが終わると今度はアートを作るというサイクルができているんです。3月に公開された映画『光りの墓』は日本での公開が1年遅れたので、今年は映画も展覧会も全部集中しているように見えるだけですよ。

手前:アピチャッポン・ウィーラセタクン、奥:ホンマタカシ(撮影:ホンマタカシ)

ホンマ:日本各地に行ってみて、それぞれの街の違いを感じますか?

アピチャッポン:もちろんです。今は横浜にいるんですが、海が近いのでシンガポールみたいだと思いました。渋谷はやっぱり都会ですね。東京が嫌いなわけじゃないけど、都会に長く住むのは無理かな。横浜のほうが好きです。

ホンマ:日本食はどうですか? 何が一番好き?

アピチャッポン:カレー。

ホンマ:えっ、意外。

アピチャッポン:あと鰻。でもカレーと一緒に食べるわけじゃないですけど。

ホンマ:うなぎカレーなんてないよ! お酒も飲まないよね。

アピチャッポン:ええ。せいぜい梅酒止まり。ところで、ホンマさんは映画を撮っているんですよね?

ホンマ:はい。これまで作った4本の映像作品を11月末に東京・渋谷のイメージフォーラムで上映します。以前『恵比寿映像祭』で4面スクリーンのインスタレーションで展示した、知床半島でのエゾシカ猟を捉えた4時間のドキュメンタリーも含まれていますよ。

アピチャッポン:それはぜひ見てみたいな。ホンマさんはフィクションも撮りますか?

ホンマ:うーん、それはないですね。ちょっと野心的すぎる。ドキュメンタリーならOKなんですけどね。やはり僕のメインの表現は写真だから、あんまりはみ出し過ぎないようにしていて……。

まあ、そんなことを言いながら、この間の日曜日にバンドをやったんですけどね。これも鹿猟のドキュメンタリーに関連するライブで、鹿のかぶりものをかぶってギターを演奏するっていう(笑)。今、鹿が増えすぎているから鹿駆除は奨励されているんですが、倒した鹿のわずか20%しか鹿肉として利用されないことを受けて、無駄な死に対する鹿の怒りと悲しみについてのライブをしました。捨てられるくらいなら食べてくれ! って。

アピチャッポン:(笑)。

ホンマ:でも、映画と美術には音も入ってくるから、バンドのパフォーマンスともつながっているんですよね。僕は、表現のジャンルを行き来することに関心があるというよりは、分けるほうがおかしいっていう考えなんです。

アピチャッポン:僕もそう思います。

ホンマ:あなたの作品を見ると、なぜか似た感覚をそこに感じるんです。体のいい物語に回収されない、オープンエンドな映画の作り方も自分の好きな感覚とすごく近いし、映画と美術の間を行ったり来たりする姿勢にも興味があります。

アピチャッポン:僕の映画はA→B→C……というようにストーリーが展開しないので困惑する人も多いのですが、実験映画を学んだので、光の作用にとても興味があるんです。ホンマさんも僕も、「光」に興味があるから似ているのかもしれませんね。ストーリーではなく光の動きがもたらす感覚のほうに共鳴するというか。

遠いさいたまをどうやってイメージしようかと考えたときに、その「遠さ」から制作を始めようと思った。(アピチャッポン)

ホンマ:『さいたまトリエンナーレ2016』で展示している新作は「影」がテーマと聞きましたが、どんな作品なんですか?

アピチャッポン:光と闇だけの作品で、『Invisibility』(見えない)というタイトルです。今回の出品にあたり、「さいたま」に関連する新作を作るという条件がありました。遠い土地をどうやってイメージしようかと考えたときに、そのコミュニケーションの遠さから制作を始めようと思ったんです。

どんな情報にも必ず欠けている部分があるものですが、今回はより制限された情報のなかで作りました。半年前にタイの制作スタッフがさいたま市を訪れて集めた写真や生活音を元にアイデアを泳がせながら、数か月かけてかたちにしていきました。

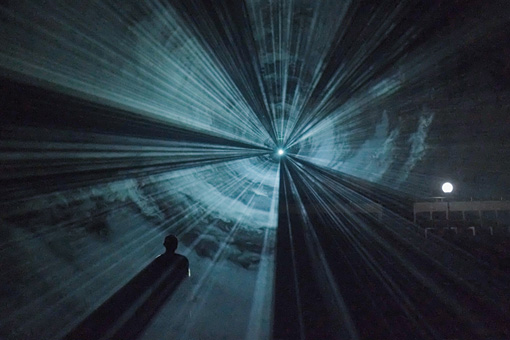

アピチャッポン・ウィーラセタクン スチール写真『Invisibility』2016 Photo: Chai Siris Courtesy of Kick the Machine Films

ホンマ:撮影はどこで行なったんですか?

アピチャッポン:チェンマイにできた真新しい美術館で、夜に撮影しました。『光りの墓』にも登場する「ジェン」ことジェンジラーとイット、僕の犬やミシン、タイの街にある昔の軍事独裁者の銅像や、記憶のなかの持ち物が影となって登場しています。

ホンマ:どうしてミシンなんですか?

アピチャッポン:それはジェンが持っている思い出。僕と出会う前、彼女はいろんな仕事を経験していて、黒いズボンだけを縫う縫製工場で働いていたことがあるんです。今回の作品のなかでは、ミシン党の民主化運動に参加したという設定にしていますけどね、それはジョークです。

ホンマ:アピチャッポンの作品にはいつも必ずユーモラスなところがあって、そこがいいですよね。

アピチャッポン:ありがとう。今回の作品は、岩槻にある旧民俗文化センターという10年近く廃墟だった建物で展示しているのですが、岩槻はもともと人形を伝統工芸品として生産している街なので、人のかたちを影として写すところに街と作品との接点があるように感じます。2台のプロジェクターに取り付けたシャッターが瞼のように時折開閉し、真っ暗になる瞬間もあるのですが、そのシャッターのカシャッという音が気に入ったので、急きょマイクを取りつけて音を大きくしました。

ホンマ:音はシャッター音だけなんですか?

アピチャッポン:そうです。サイレント映画にシャッターの音だけが響く作品です。

ホンマ:影が動いているのは、カメラが動いているんですか?

アピチャッポン:いえ、照明の光が動いているんです。カメラは壁に映る影の軌跡を捉えています。

アピチャッポン・ウィーラセタクン スチール写真『Invisibility』2016 Photo: Chai Siris Courtesy of Kick the Machine Films

「イメージ」を得るためにはやはり暗闇が必要なんだなと。(ホンマ)

ホンマ:今の話を聞いて、僕が興味を持ったのは「イメージ」の問題ですね。僕は今年『The Narcissistic City』という「カメラオブスキュラ」(ラテン語で「暗い部屋」の意味。小さな穴を通して壁に外の景色が映し出される仕組み)の作品集を出したのですが、『Invisibility』はカメラオブスキュラのなかで見ている像に近い感じがするんです。

ホンマタカシ『The Narcissistic City』表紙

アピチャッポン:その作品は、どういったしかけで撮影したんですか?

ホンマ:ホテルの部屋の窓を覆って、ピンホールを通して部屋中にイメージを投射させ、直接壁に貼った複数のフィルムに焼きつけます。ただ、撮影した写真はもちろん静止画だけれど、実際のカメラオブスキュラの像自体は動いているんです。つまり、穴の向こう側の木が揺れていたら、部屋のなかでもずっと木のイメージが揺れているわけです。

ホンマタカシ『The Narcissistic City』より

アピチャッポン:なるほど。つまり時間を1枚の写真のなかに凝縮させるんですね。どのくらいの時間をかけて像を捉えるんですか?

ホンマ:天候や距離にもよるけど、平均約1時間、最長で8時間かかりました。タイマーをセットして寝て、8時間後に起きてフィルムを取り上げる。だから、撮影しながら僕はカメラのなかで眠っているんです。『Invisibility』を見ている感覚も、ちょうどカメラオブスキュラのなかに僕らが入っている感じに近いんじゃないかな? と。

アピチャッポン:面白いですね。昨年、韓国で上演した『Fever Room』というパフォーマンス作品では、観客が舞台上にいる感覚で、夢のような作品内に引きこむしかけを作っています。『Invisibility』もこの流れを汲んでいますが、よりシンプルに光と影の要素だけで構成した実験的な作品です。

アピチャッポン・ウィーラセタクン『Fever Room』 / Fever Room, a projection performance by Apichatpong Weerasethakul Courtesy of Kick the Machine Films

アピチャッポン・ウィーラセタクン『Fever Room』 / Fever Room, a projection performance by Apichatpong Weerasethakul Courtesy of Kick the Machine Films

ホンマ:もうひとつ思ったのは、イメージを得るためにはやはり暗闇が必要なんだなってことです。カメラでも、ボディーとレンズの間は完全に真っ暗じゃないと、その像はキャプチャーされない。当然のことかもしれませんが、光と闇の関係を改めて意識したというか。

アピチャッポン:その通りです。僕にとっては、光を見るためには闇が必要ですから。

SFの想像力というのは、現実の世界を超えていくためのツールでもあり、逃避とも言える。(アピチャッポン)

ホンマ:アピチャッポン作品というと、僕たちは「記憶」や「森」といったちょっとオーガニックなイメージだけで語りがちなんだけど、一方で、『光りの墓』での「眠り病」に罹った兵士や、それを直すあの不思議な装置とか、随所にSF的要素が入っているのが面白い。記憶や歴史とSFのミックス具合はかなり独特ですよね。

アピチャッポン:実は『Invisibility』もSF的な物語が構想の下敷きにありました。「光の嵐が地球を攻撃して、光を見ることが危険になり、人類がずっと目を閉じている世界」という設定です。だからシャッターを使って完全な闇を作ろうとしたんです。

ホンマ:そうだったんですね。2014年に京都で行なった個展も、光に敏感になる病を意味する『フォトフォビア』というタイトルでしたね。アピチャッポンは子どもの頃からテレビやメディアからの影響をたくさん受けたということだけど、それでSFと繋がっているのかな。

『フォトフォビア』(撮影:来田猛 Takeru Koroda)

アピチャッポン:はい。マヤ文明やピラミッド、UFO襲来などのあやしい話をたくさん聞いて育ちました(笑)。

ホンマ:インスタレーション作品の『プリミティブ』プロジェクトにも、手作りの宇宙船が出てきましたよね。

アピチャッポン:『プリミティブ』プロジェクトは過去と未来が一緒に出てくる話です。僕は幽霊やお化けのこともよく作品で描きますが、現れたり消えたりする幽霊は、重力のないSF世界のようでもありますよね。

アピチャッポン・ウィーラセタクン『プリミティブ』 / PRIMITIVE by Apichatpong Weerasethakul Courtesy of Kick the Machine Films

アピチャッポン・ウィーラセタクン『プリミティブ』 / PRIMITIVE by Apichatpong Weerasethakul Courtesy of Kick the Machine Films

―アピチャッポンさんにとってSFの想像力というのは、現実の世界を超えていくためのツールでもあるのですか?

アピチャッポン:そういう面もありますし、あるいは逃避とも言えますね。日本の漫画やアニメからの影響も大きいです。『ドラえもん』とかね。僕が一番好きなのは、『うる星やつら』なんですけど。

ホンマ:そうきましたか(笑)。レイ・ブラッドベリ(アメリカのSF作家、幻想文学作家、怪奇小説作家、詩人。代表作に『火星年代記』『華氏451度』など)も好きだと言っていましたね。

アピチャッポン:はい。彼が亡くなる前に彼の家を訪ねたことがあるんです。彼の作品が大好きだったので会ってお礼を言いたかったのと、いつかコラボレーションしたいという夢のアイデアを持って会いに行きました。

ホンマ:ロサンゼルスの自宅ですね。亡くなったのが2012年で。

アピチャッポン:訪れたのは、2007年だったと思います。彼はとても小さな家に猫と一緒に暮らしていました。僕が、タイで幼い頃にあなたの作品を読んで育ったと伝えると驚き、深く感動して涙を流しました。彼の本が遠いタイの少年の心にもちゃんと届いていたと知って嬉しかったのだと思います。

ホンマ:アピチャッポンさんがブラッドベリと一緒に何かできていたら、すごかったな。

アピチャッポン:本当に一緒にやりたくて、具体的なアイデアも持って行ったんです。でも僕が会ったその翌日、彼が『ピュリツァー賞』を受賞したというニュースが流れると、もうコラボレーションどころではなくなってしまい実現できなかったんですけど。

映画制作はオーケストラのようなところがあって、バランスはとても大事。(アピチャッポン)

―アピチャッポンさんの作品からは、政治的なメッセージが読み取れたりもしますが、その表現方法が夢や眠り、あるいは目を閉じていることが多いのはなぜですか?

アピチャッポン:ひとつには、タイでは直接的に政治的なメッセージを表現することができないからです。それに具体的なメッセージを発するなら映画を撮るよりも書いたほうがいいし、映画はもう少し違ったものであってほしい。僕はここ10年ほど政治に関心を持っていますが、最近、カメラを手にいろんな村を訪れて、普通の人々へのインタビューをずっと撮っています。膨大なインタビュービデオが溜まってきていますよ。

ホンマ:そのインタビューではどんなことを聞いているんですか? 政治的なこと? それともその人の人生について?

アピチャッポン:彼らの昔の記憶。なかでも政治について聞いていますね。そうした個人の目を通した歴史は教科書には書かれないので、聞いて集めるしかないんです。本当はインタビューが苦手なんですが、カメラを挟むと自信が持てるんです。僕にとってカメラは、理解するための道具であり、盾のようなものです。

ホンマ:それをいつか作品に使うことは考えていますか?

アピチャッポン:特に考えていませんね。でも、あるアクティビストの息子の話はとても重要だったので、近々出す本に掲載する予定です。そのアクティビストとは、さきほどの銅像になっていた独裁者に殺された人でした。

―アピチャッポンの作品には現実的な主張がありつつも、詩的で身体的な気持ち良さがあります。そのバランスは他にないもので、そこに多くの人が虜になると思うのですが、ご自身はその振れ幅についてどう思いますか?

アピチャッポン:映画制作はたくさんの人との共同作業ですから、ある程度の相互理解は必要になってきます。僕だけのアイデアだけで暴走はできない。ただ、僕はずっと同じチームで仕事をしているので、僕がいいと思うフィーリングは共有していると思います。説明することも、しないこともあるけど、映画制作はオーケストラのようなところがあって、バランスはとても大事です。

ホンマ:いつかあなたのドキュメンタリーを撮りたいな。

アピチャッポン:それは難しいですよ。撮るのはいいけど撮られるのは緊張しちゃうから。僕はカメラがないとだめなんです。

ホンマ:じゃあ間に2台カメラを置こうか。

アピチャッポン:(笑)。それならいいかもしれないですね。

- イベント情報

-

- 『さいたまトリエンナーレ2016』

-

2016年9月24日(土)~12月11日(日)

会場:埼玉県 さいたま 与野本町駅から大宮駅周辺エリア、武蔵浦和駅周辺から中浦和駅周辺エリア、岩槻駅周辺エリアほか

参加作家:

秋山さやか

アイガルス・ビクシェ

チェ・ジョンファ

藤城光

ダニエル・グェティン

日比野克彦

ホームベース・プロジェクト

磯辺行久

日本相撲聞芸術作曲家協議会JACSHA

川埜龍三

オクイ・ララ

ロングフィルム・シアター

アダム・マジャール

松田正隆

目

向井山朋子

長島確

新しい骨董

西尾美也

野口里佳

岡田利規

大洲大作

大友良英

小沢剛

ウィスット・ポンニミット

ソ・ミンジョン

SMF

ダンカン・スピークマン&サラ・アンダーソン

鈴木桃子

高田安規子・政子

多和田葉子

マテイ・アンドラシュ・ヴォグリンチッチ

アピチャッポン・ウィーラセタクン

ユン・ハンソル

ほか

- プロフィール

-

- アピチャッポン・ウィーラセタクン

-

映画作家・美術作家。1970年、バンコク生まれ。タイ東北部のコーンケンで育つ。1999年の山形国際ドキュメンタリー映画祭で短編映画『第三世界』が上映され、国際的な注目を集める。2000年に完成させた初長編『真昼の不思議な物体』以来、すべての映画が高く評価されている。2015年には新作『光りの墓』がカンヌ国際映画祭ある視点部門で上映され、大きな称賛を得た。美術作家としても世界的に活躍しており、2016年は『さいたまトリエンナーレ2016』に参加、横浜美術館『BODY/PLAY/POLITICS』展に出品、さらに冬には東京都写真美術館にて個展が控える。

- ホンマタカシ

-

写真家。1962年東京都生まれ。1999年『東京郊外』(光琳社出版)で第24回木村伊兵衛写真賞受賞。著書に『たのしい写真 よい子のための写真教室』(平凡社)など。2016年4月イギリスの出版社「MACK」より、カメラオブスキュラシリーズの作品集『THE NARCISSISTIC CITY』を刊行。11月末から渋谷のシアター・イメージフォーラムで『ホンマタカシ ニュードキュメンタリー映画 特集上映』を開催。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-