パク・グニョン×南山芸術センターによる演劇『哀れ、兵士』は、思わぬ理由で大きな注目を集めた。韓国の助成団体からの支援が内定していたにもかかわらず、「助成を辞退せよ」という要請が制作者たちに通達されたからだ。

内々に処理されようとした政府による表現の検閲は、リークによって明るみになり、やがて国会をも巻き込む社会問題に発展する。さまざまな議論を経て、同作は2016年3月に上演にこぎつけ、大きな反響を呼んだ。そんな『哀れ、兵士』が、今年の『フェスティバル / トーキョー』で再演されることとなった。

近年、日本国内でもアーティストや報道機関に対する干渉・検閲がたびたび問題になっている。いったい、表現の何が社会と政府の神経を逆なでするのだろうか? 実際に検閲に直面し、それを乗り越えた演出家のパク・グニョンに話を聞いた。

韓国の多くの若者たちは、「自分たちは、このまま未来への展望もなく生きなきゃいけないのか?」と、常に絶望を感じています。

―『哀れ、兵士』は、1945年、そして2000年以降に起こった四つの事件を題材にしていますが、日本人からすると馴染みのないトピックも多く登場します。そこで、まずは現在の韓国の社会状況についてお伺いできますでしょうか?

パク:韓国では深刻な就職難が慢性化しています。きちんと社会保障の備わった職場が非常に少なく、若い人たちは正規職にはほとんど就けない。アルバイト先はありますが、時給がだいたい1食分くらいで「食べるためだけに働く」という状況です。

多くの若者たちは、「自分たちは、このまま未来への展望もなく生きなきゃいけないのか?」と、常に絶望を感じています。例えば大学生は卒業しても仕事がないので、できるだけ留年して卒業を引き延ばそうとしていますね。

―いまの日本に近い状況と言えますね。

パク:そうですね。ひと昔前は日本の方が青年の自殺率が高かったのですが、現在の韓国は、OECD(経済協力開発機構。先進国間の連携で、経済成長、貿易自由化、途上国支援を目的とする)加盟国のなかで青年の自殺率が一番高くなっています。

また、韓国は縁故やコネが非常に強い社会で、親の職業、生まれた家の格式によって、はじめから大きく差が開いてしまいます。ご存知のように韓国には徴兵制度がありますが、裕福な家庭出身であれば兵役免除になる抜け道が用意されています。つまり貧しい人だけが軍隊に行かなければならない、という不公平がまかりとおっているのです。

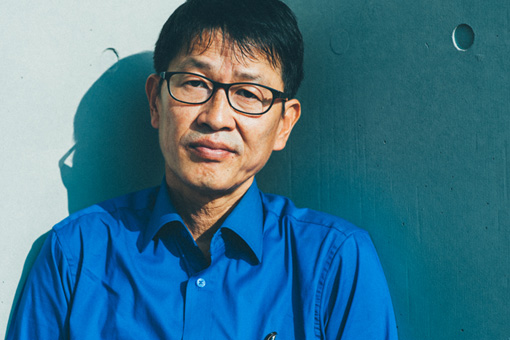

パク・グニョン『哀れ、兵士』メインビジュアル Photo: Gang Mool Lee c Namsan Arts Center

―『哀れ、兵士』に登場する登場人物は、生きた場所・時代は違っても、みな社会の隅に追いやられた人々、自分の意志に反して厳しい状況に追い込まれてしまった人々ですね。軍隊内に居場所を見つけられずに脱走した兵士、朝鮮人でありながら日本の特攻隊に志願した青年、イラクで武装勢力に拘束された会社員。そして、2010年に韓国西海のペクリョン島付近で起こった沈没事故で死んだ韓国兵たち。特に最後の沈没事故は非常に謎めいた事件だったと聞きました。

パク:韓国海軍の哨戒艦(しょうかいかん。沿岸、港湾等での防衛・警備・救難活動を行なう軍艦)が突然攻撃を受けて、46名の乗員が亡くなった事件です。当時、韓国と北朝鮮はかなり緊迫した関係にあって、哨戒艦は北朝鮮の潜水艦に沈没させられたという発表が政府からありました。でも多くの人たちはそれを信じず、いろいろな意見や憶測が飛び交って、なかには韓国と合同演習をしていた米軍艦による誤射という説もありました。

―不明瞭なことが多く、非常に混乱した状況だったのですね。

パク:現在もほとんど情報が明かされていないので、いま私が言ったのはあくまで当時の状況の羅列でしかないですが、いずれ真実は明らかになるでしょう。『哀れ、兵士』の中でこの事件を扱ったのは、他の三つの出来事と同じく、この46名の乗員たちが「理由もなく、意味もわからないまま死ぬしかなかった兵士」だったからです。韓国現代史における軍人というのは、どんな時代でもとてもかわいそうな立ち位置にいる人々です。徴兵制のある韓国では、あらゆる男性が劇中の登場人物たちと同じ境遇に直面する可能性があると言えます。

政府の検閲が事実上黙認状態になってしまっている。「どうしたものか……」という気持ちです。

―『哀れ、兵士』の初演を受けて書かれたレビューでは「この社会はすべて戦争中で、私たちは全部軍人だ」とありました。そして、その認識はパクさんの全作品に通底しているものだ、と指摘しています。

パク:それは韓国人全員が思っているごく普通の認識でもあります。1950年に北朝鮮との間で始まった朝鮮戦争はあくまで休戦状態であって、事実上はいまも継続していますからね。しかし同時に、戦争に対する恐怖がだんだん鈍くなってきていて、ミサイルが発射されても日常の一部として受け止められている。北朝鮮の技術力が年々向上しているのは事実で、戦争の危険性はむしろ増しているのですが……。

―国際状況の大きな変化に対して国民の関心が向かないのは、将来の暮らしへの不安といった身の回りの問題があまりにも重いからかもしれません。それは日本人も同様であるように思います。

パク:そのような自分たちの置かれている歴史の状況を描きたかったんです。それが『哀れ、兵士』を作ったきっかけです。

―そんな『哀れ、兵士』は、予期せぬ注目を集めて話題になりましたね。韓国にはアーツ・カウンシル・コリア(韓国文化芸術委員会)という助成団体があり、芸術文化に対する支援を行なっています。『哀れ、兵士』は、その助成対象として選抜されることが内定していましたが、後日「助成を辞退せよ。そうしなければ助成金制度自体をストップする」という要請がパクさんに寄せられたといいます。表現に対する一種の検閲が行なわれたわけです。

パク:そうですね。

―パクさんは2013年にもパク・チョンヒ元大統領を風刺する作品『蛙』を発表して、大きな議論を招きました。パク・チョンヒは、1961年から1979年まで独裁的な軍政を敷いた人物で、韓国の経済成長を促進した立役者でもありますが、民衆を強権的に弾圧したことで知られています。現大統領のパク・クネは彼の長女で、そういった背景も今回の検閲問題に影響を与えていると推測されます。

昨年、アーティストの岡田利規さん、多田淳之介さん、チョン・ヨンドゥさん、プロデューサーのコ・ジュヨンさんが緊急シンポジウムを開催し、日本の演劇関係者の間でも広く知られることになりましたが、パクさん自身は問題の渦中でどのように思われたのでしょうか?

パク:気に入らなかったです。もちろん政府も私の作品が気に入らなかったでしょうし、私のことも気に入らなかったのでしょう。ですから助成対象に決まっていたにもかかわらず、その発表を行なう前に私に自ら辞退するよう言ってきたのだと思います。しかも「助成制度そのものをなくす」とまで迫られたのには正直驚きました。

―助成制度の廃止という圧力を受けて、パクさんは辞退していますよね。

パク:ええ。コルモッキル(パク・グニョンが主宰する劇団)の仲間たちに申し訳ないという気持ちが大きかったですが、制度そのものがなくなることでアーティストの活動の機会が損なわれることは避けねばなりません。ただ、幸運なことに『哀れ、兵士』はソウル市が管理する南山芸術センターの支援で上演可能になりました。アーツ・カウンシル・コリアは国の組織なので、市の決定には関与できないからです。

―助成辞退に至るまでに、パクさん自身がかなりタフな交渉をアーツ・カウンシルとの間でされています。

パク:タフだったかもしれませんね(笑)。アーツ・カウンシルの意向としては、助成対象の発表を行なう前に辞退してくれ、ということでした。でも論理的には、助成を受けてもいないコルモッキルが辞退するというのは時系列的に矛盾した状況でしょう?

そこで私は「助成は辞退するけれど、その経緯は公式に発表してください。そうでなければ辞退もできませんから」と伝えたわけです。そういった水面下での交渉がリークされて、国会まで巻き込んだ大問題に発展したのです。

―つまり部分的に検閲を受け入れることで、秘密裏に進んでいた検閲問題を可視化したわけですね。それは、とても知的な駆け引きだと思います。日本の多くの劇団、演劇祭も文化庁などの助成金に依存して活動していますから、パクさんの問題は無関係とは言えません。

パク:それもあったので、現在は国のかかわる助成金にはいっさい申請していません。これまでも芸術に対する似たような干渉はたくさんあったんですよ。でも、近年は当たり前のようにそれが表面化し、問題になっている。かといって、それが抜本的に解決されることなく、政府の検閲が事実上黙認されてしまっている。「どうしたものか……」という気持ちです。

国民や国というものは自主性を持たなければならないにもかかわらず、韓国も日本もアメリカの傘下でたくさんの問題を抱えたまま現在に至っている。

―作品の内容に話を戻しましょう。『哀れ、兵士』は、現代の韓国で続いている「歴史の状況」に眼差しを向けていますが、それはどの時代のどのポイントから続いている状況だとお考えでしょうか?

パク:韓国や日本がそうであるように、どんな国にも矛盾があり、多くの人たちがそのために葛藤して生きていることを前提に話したいです。それを踏まえるならば、韓国の矛盾の始まりは第二次世界大戦の終戦後です。韓国では「解放後」と言っていますが。

―1910年の韓国併合から始まった、日本による統治体制からの「解放」という意味ですね。

パク:解放と言っても、それは日本からの独立のみであって、戦勝国であるアメリカやソ連の信託統治によって、朝鮮半島の実質的な南北分断がここから始まります。そもそも国民や国というものは自主性を持たなければならないにもかかわらず、韓国も日本もアメリカの傘下でたくさんの問題を抱えたまま、現在に至っている。私が作品を通して伝えたい主題は、まさにこのことです。

―前回の『フェスティバル / トーキョー』で上演された岡田利規さんの『God Bless Baseball』は、日本・韓国の目線からアメリカの存在をとらえた作品でした。アメリカに反感を持ちつつ、それに抵抗することの困難さも示す内容でしたが、パクさん自身はアメリカと韓国の関係をどのように考えていますか?

パク:韓国は本当に力がないです。資源となる石油がないというのは致命的ですし、食料自給率もとても低い。民主主義という観点でも、日本やアメリカと比べて厳しいでしょう。特に決定的なのは、やはり南北の分断です。今年の7月、朝鮮半島有事に備えてTHAADミサイル(高高度防衛ミサイル)の国内配備が決定しましたが、これはアメリカの圧力がなければありえないことです。

―まだ配備には至っていませんが、日本でもたびたびTHAADミサイルの配備は議論されています。たしかに日本も韓国もアメリカの傀儡国家という側面は否定できないと思いますが、一方でキム・デジュンとノ・ムヒョンが大統領だった1990年代後半から2000年代後半には、韓国における民主化の期待があったのではないかと思います。

パク:個人的にはその二人は尊敬しています。国民を騙すような政策を行なった他の大統領と違って、彼らは事実を率直に述べてくれましたから。残念なのは、キム・デジュン政権時代には金融危機が起こり、ノ・ムヒョン政権時代にはイラク派兵というかたちでアメリカに協力せざるをえなかったことです。若い頃から民主化運動に尽力した政治家であってもアメリカに従わざるをえなかったという事実に、とても胸の痛い気持ちになります。

人間らしさにかかわる単純な答えすら見つけることができない。それこそがいまの私たちが抱える課題です。

―お話を聞いていると『哀れ、兵士』は主役に相当する個人を描くことで、彼らが生きる韓国という国自体がさらされている不条理にも言及しているように感じました。しかし同時に、現実では起こりないシチュエーションも意識的に描いています。例えば、イラク武装勢力に捕まった韓国人ビジネスマンに、ムスリム女性が憎しみを直接伝えるシーンがありますが、これは男性優位社会であるイスラム教圏ではなかなか想像しにくい状況であると思います。

パク:女性が人質を処刑するようなことはまずあり得ないことですし、劇中での対話はもちろん虚構です。しかしそのような演劇的な虚構をあえて導入しているのは、事実の羅列ではなく、ある時代の状況に置かれている私たち自身へメッセージを伝えることが目的だからです。

劇中で「人間はあるがままに生きればいいんだ」というようなセリフが登場するのですが、それに対してある登場人物は「でも、どうすればあるがままに生きていけるんだ?」と返すんですね。つまり、そんな単純な、人間らしさにかかわる答えすら人は見つけることができない。それこそがいまの私たちが抱える課題だと思っています。

―その課題は、韓国に限らず、いまを生きる世界中の人々に共有できる普遍的なものだと思います。政治学用語に「例外状態」という言葉がありますが、大雑把に言うと、これは戦争などによって引き起こされる、通常の法律やルール、自由や権利が個人に対して適用されない非常事態を示しています。

現在の日本や韓国は、第二次世界大戦のような直接的な戦争状態にはありませんが、経済的な格差やポピュリズムの台頭によって、いつか自分も社会の外にはじき出され、例外状態に陥ってしまうかわからない緊張と恐怖を強いられる時代と言えるでしょう。つまり「この社会はすべて戦争中で、私たちは全部軍人だ」という指摘は、日本で生活する人にも当てはまる。

パク:そう思います。

―そのような状況の変化に対して「声をあげなければならない」という動きがあり、その例の一つが先日解散したSEALDs(2016年8月まで活動していた日本の学生団体。正式名称「自由と民主主義のための学生緊急行動」)だったり、東京都現代美術館でアーティストが主導して行なった展覧会『キセイノセイキ』であったりするわけです。

彼らの急進性や無防備な主張には批判されやすい脇の甘さがあったと思うのですが、そういった運動を冷笑することで自分の立ち位置を示すような反動的な言動にも、自分たちの例外状態化を恐れる人間の弱さを個人的に感じるんですね。それは私自身にも当てはまることではあるのですが……。ところが、パクさんの作品では、歴史や社会を冷静に俯瞰する視点がありつつも、しかし「みんなが協働できるかもしれない」というポジティブさは断念されていない感じを受けました。

パク:それはちょっとあるかもしれないですね。作品そのものはかなりシビアなものにはなっていると思いますが、制作の過程では、多くの部分を役者に任せるんですよ。私自身、自分が描こうとしているものがよくわかっていない局面がたくさんあって、役者たちに任せることで、その意味や思わぬ魅力を発見するということはよくあります。

―それは、劇団の全員で作品に取り組んでこそ、より鮮やかに時代に対するメッセージを浮き上がらせることができる、という確信に基づいているからでしょうか?

パク:もちろんそうです。話の大枠は全部自分が作りますが、役者たちに対して「絶対こうしなきゃいけない」っていうディレクションはしないですね。やりたいようにやってくれていいし、同じことをしなくてもいい。そこで、いいものが出てきたらそのやり方で進めていく。

「みんなで協働しよう!」「社会に抵抗しよう!」といった主張を作品で声高に訴えることは目的ではないですが、作品からポジティブさを感じてくださったとすれば、それは普段の劇団のあり方から発せられたものだと思います。

- イベント情報

-

- 『フェスティバル/トーキョー16』

-

2016年10月15日(土)~12月11日(日)

会場:東京都 東京芸術劇場、あうるすぽっと、にしすがも創造舎、池袋西口公園、森下スタジオ ほか

- パク・グニョン×南山芸術センター

『哀れ、兵士』 -

2016年10月27日(木)~10月30日(日)

会場:東京都 池袋 あうるすぽっと

作・演出:パク・グニョン(劇団コルモッキル)

- プロフィール

-

- パク・グニョン

-

劇作家、演出家、劇団コルモッキル主宰。『青春礼賛』『代代孫孫』『ギョンスク、ギョンスクの父』『あまり驚くな』『満州戦線』『蛙』(アリストパネス原作)『ヒッキー・ソトニデテミターノ』(岩井秀人作)『眠れない夜なんてない』(平田オリザ作)などを手掛ける。日本でも多数公演を行なっている。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-