現代アートの展覧会を観るとき、私たちは目の前の作品を「思考」と「感覚」のどちらで鑑賞しているのだろうか。展示室に掲げられた難解なコンセプトを前に、「これを理解できない自分は、アートを理解できていないのではないか」とコンプレックスを感じる鑑賞者は、決して少なくないはずだ。現在、神奈川県民ホールギャラリーにて開催中の展覧会『5Rooms - 感覚を開く5つの個展』は、アート展企画の経験が過去にない展覧会担当者の、こんな等身大の疑問から生まれた興味深い試みである。

担当者が頼りにしたのは、作品と向き合った際に「心に響くか」という、ただ一点の選考基準。そして展覧会に招かれたのは、小野耕石、齋藤陽道、染谷聡、出和絵理、丸山純子という、ジャンルも出自も異なる5人の作家だ。会場には5人の共通性を説明する解説文はなく、鑑賞者は「5つの個展」として構成された展示室を巡りながら、ひたすら「見ること」「感じること」と対峙することになる。この展覧会が目指す「感覚を開くこと」の重要性とは? 出品作家5人と、展覧会担当者の森谷佳永に話を聞いた。

「これぞ現代アート」という展示を観ても、頭で無理やり納得させているだけで、心が置いてけぼりになっている感じがしていたんです。(森谷)

―はじめに、本展のユニークな企画の経緯と意図を聞かせてください。

森谷:私は、アートの展覧会の企画をすること自体が、今回初めてだったんです。それまではパイプオルガンのコンサートを担当したり、施設管理をしていましたが、異動でアートの展示を任されて、最初はどうしていいかわからなかった。というのも、展覧会は好きでよく観るのですが、最近「これぞ現代アート」という展示を観ても、頭で無理やり納得させているだけで、心が置いてけぼりになっている感じがしていたからです。

―心が置いてけぼり、ですか。

森谷:内心は「何が面白いの?」と感じつつも、頭では納得できる。でも、心には響いていない。そんなコンプレックスを抱いていたんです。なので自分と同じような気持ちを持つ人に向けて、作品自体で感覚を揺さぶられる作家を集めようと思いました。

本展の出品作家5名。左から:齋藤陽道、出和絵理、小野耕石、丸山純子、染谷聡

―作家を集める上では、どのようなことをされたのでしょうか?

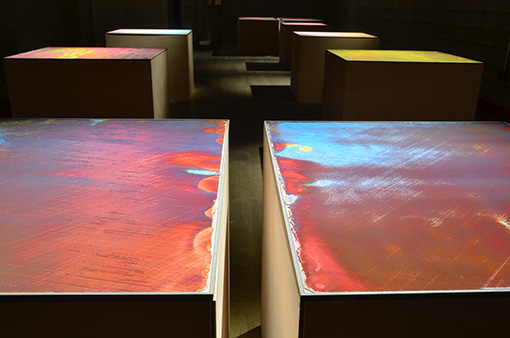

森谷:最初に出会ったのは、あるギャラリーで展示されていた小野さんの作品でした。小野さんはシルクスクリーンという版画の技法を使っていますが、100回以上も刷ることでインクを隆起させ、見る角度によって表情の違う作品を作っているんです。

小野耕石『Hundred Layers of Colors』2016 / 企画担当者である森谷が心を動かされたという、小野の作品

森谷:そこには、ものを見ることの興奮がありました。こんな作品を中心に集めようと各地の展覧会に足を運んで、自分の感覚に問いかけながら集めたのが今回の5人の作家です。

―今回の企画を聞いて、みなさんはどう感じましたか? たとえば丸山さんは、廃油から作られた石鹸などを素材に、物語性豊かなインスタレーションを作られています。

丸山:私はけっこう考え込んでしまうタイプで、作品にいろんな思いを込めるけれど、それを言葉で伝えることには、いつも苦労していました。でも作品から伝わるものを媒介に、森谷さんという鑑賞者とコミュニケーションできていたのならば、それは嬉しいですね。

小野:今回の5人は、世代的にも1970年代後半から80年代前半生まれということで共通しています。この世代は、学生時代にひたすら「作品のコンセプトは何か?」と問われた世代だと思うのですが、そんななかで、僕は同じ版を同じ位置に何度も刷り重ねて作品を作るような古臭い表現をしている作家です。

作品がどれだけ時間が経っても人の手から手にわたるものである以上、「手で作る」ことの価値は、無くならないと思うんです。その間口を広げすぎたアートへの違和感を、森谷さんは感じたんだと思います。

「つながる」ことが過剰に信奉されるSNS社会のなかで、作品という閉じた自分の感性を持ち込むことで、人と「つながりたい」。(出和)

―一方、染谷さんと出和さんは、ともに工芸を出自とする作家さんですね。

染谷:工芸の世界では、いまでも技術的な部分が評価の対象になることが多いんですね。「このお皿、超絶技巧だな」とか。だから、漆を使っている自分の作品が、「感覚」という切り口で選ばれたのは面白いなと感じました。

実際、僕が関心を持っているのは、まさに漆そのものの周囲にある情緒性や、作品を使う場面の総合的な「美しさ」の感覚なんです。そんな「漆の周辺にあるもの」を見ていただく機会だと思い、参加しました。

出和:私も陶芸分野を中心に活動していて、素材は磁器です。ただ、焼き物を素材としながらも、「触ったら壊れるのでは」というぐらいの薄さの、触りたいけど触り難いというジレンマを呼び起す作品を作ってきました。その意味では、まさに「感覚を開く」作品を作ってきたんです。

私は、いまの「つながる」ことが過剰に信奉されるSNS社会には抵抗があって、いまだにガラケーなんです(笑)。そんななかでこのような開かれた場所に作品というあえて閉じている自分の感性をそのまま持ち込むことで、人とつながりたいという思いがありました。

―最後に齋藤さんは、生まれながらに「耳が聞こえない」というハンディキャップを背負いつつ、作品を作られている写真家です。今回の企画をどう受け止めましたか?

齋藤:最初はテーマが抽象的で、少し迷いました。でも、よく考えれば、僕が写真を始めたきっかけは、単に写真が好きだったというより、写真を撮ることで自分の感覚が柔らかくなり、世界に対して開かれていくことにあるなと思い当たって。

作品を作ろうとか考えずに、ただひたすら世界がきれいだと思えるものを求めて写真を撮ることで、自分の世界の捉え方は広がっていった。その感覚を今回改めてなつかしく思い出しながら、出品作を作っていきました。

すごく頭でっかちで、作家のあざとさのようなものを感じる作品は、同じ作る人間としていらだちを感じます(笑)。(出和)

―みなさんはいまのアートのあり様に対する違和感を感じますか?

小野:「こう作れば認められるだろう」という意識で作られた、アートの「答え合わせ」みたいな作品が多いな、とは感じます。もちろん、頭で考えられたコンセプチュアルな作品の意義もあると思うのですが、もともとそういった作品は、伝統的なサロンの芸術が衰退するなかで出てきた新しい表現だった。もし、現在、そうしたコンセプト主導の作品が「またか」と思われているのなら、それは、一種の衰退なのかなと思います。

森谷:展覧会で「あれ?」と思うのは、学芸員がテキストで、作品と作家をすべて解説してしまっているようなとき。展示室の入口に、バーっとキャプションがあって、こういう風に感じなきゃいけないと思いながら作品を観る。それは逆なんじゃないかと。

丸山:読み解くことの面白さもあるけど、「ふむふむ」で終わってしまうならば、それはつまらない。頭で理解しているだけで、後に残らないというか。逆に、本当に面白い作品は、その場ではうまく言葉にできなくても、数年後にふと思い出したりします。

染谷:工芸には、いまも好きなものを好きなように作る土壌があります。だから、僕もはじめはコンセプトなるものの意味がわからなかった。でも、よく考えると工芸でも、この器をむかし誰が持っていたとか、目に見えない価値が重視されるんです。それが、作品の「奥行き」として楽しまれている。

では、その「奥行き」という四次元的な要素を、時間のギャップを生み出せない現代でどう作るか考えたときに、必要とされるのがコンセプトなんじゃないか。僕はそのように捉え始めてから、現代アートも好きになったんですね。

出和:染谷さんは京都ですが、私も石川という工芸の盛んな土地に育ったので、むしろ工芸の方が身近にあるくらいでした。でも、初めてアメリカ旅行に行ったときに、現代アートと呼ばれるものに真剣に向き合って衝撃を受けた。

そこからは、工芸もアートも「良いものは良い」くらいの感覚で観ていますが、たまにすごく頭でっかちで、作家のあざとさのようなものを感じる作品があって。それには同じ作る人間として、いらだちを感じます(笑)。

―「あざとさ」というのは?

出和:たとえば陶磁業界なら、白い作品や、ロハスを感じさせるものなど、それらの流行に安易に乗っかったものです。受け手の感覚を、先取りしてしまうものというか。

小野:最近だと「震災をどう扱うか」もそうだと思います。もちろん震災は作家が表現するべき大事なテーマのひとつではありますが、何のためにその事柄を扱うのか、考え切れないまま無闇に扱う人も多い。そこには僕も、あざとさを感じます。

手話を通して、気持ちが人に伝わる手応えを感じたときに世界が輝いて見えたんです。それが写真をやる土台になりました。(齋藤)

齋藤:僕は現代アートをそんなに観ることがないし、あまり言えることはないですが、絵画や版画や写真、どんなジャンルであれ、「そのものになりたいと思っている人」が作っている作品というのは、できあがるものの匂いがまるで違うと感じます。

―「そのものになりたい」とは、面白い表現ですね。

齋藤:いいなあと思える写真が撮れるときというのは、自分は無くなっているんですよね。世界そのものになっているというような、そういう写真をいつも撮りたいと思っています。少し意味が違うかもしれませんが、僕は小学校から中学校まで、普通に耳の聞こえる子たちと同じ学校に通っていて、音声でコミュニケーションしていました。

でも、友達が言うことがわからず、自分の気持ちも伝わらず、モヤモヤしていた。それが、高校で手話に出会って大きく変わりました。「おはよう」と言えば、すんなり伝わるし、伝わってくる。ありふれた挨拶ですが、そのありふれたなんでもない言葉が、なんの苦もなく伝わりあって、そのときは本当に世界がきらっきらに輝いて見えたし、一体感も感じたんです。それが写真をやる地盤になっています。

―今回の展示の企画を考えたとき、いま齋藤さんがおっしゃったような、表現の原体験は重要だと思います。出和さんが、最初に陶磁器の薄さを表現しようと思ったのは?

出和:最初、磁器はゴロッとしていて、石に近いものだと思っていました。ですが、あるとき、それが光を透かすことを知ったんです。その光を透かしているさまが、月明かりに透ける障子のようで、とても美しいんですね。

それで、より薄さを追求するなかで、結果的に紙のように薄いものになった。なんでそれを美しいと感じるかと考えると、私が生まれ育った北陸という土地は、いつも曇っていて、太陽が貴重な存在なんです。

―風土と結びついた表現なんですね。

出和:実際、さんさんと照っている太陽の眩しさは苦手で、薄っすら白いくらいの光が自分には合っているのだと気付きました。作品の形態もそこから派生していて、光という重力に影響されない対象をかたちにするため、地面との接地面をできるだけ少なくして、光のイメージを強調しています。太陽光の存在が当たり前な土地で育っていたら、いまの表現になっていない。育った環境で育まれた感性が創作の源泉です。

「あなたと私は違う」と思うより、そこに何か共通項があるということを僕は信じたいんです。(齋藤)

―他の方の表現の原体験もお伺いしてみたいと思います。小野さんの表現は、蛾への注目から始まったと聞きました。

小野:僕は山奥の大学の、アトリエに寝泊まりしていたんです。すると、夏には蛾が飛び込んでくる。それを捕まえては閉じ込めていて、最初は気持ち悪かったんですが、だんだんとその触感が気持ち良く思えてきて。

ちょうど当時、いまも使っているシルクスクリーンという技法を習っていて、インクを使って同じ感覚が再現できないかということから、いまの作風が生まれました。当時あまりに作品ができなくて、屋久島に逃げたことがあったのですが(笑)、屋久島は苔だらけで、生命の営みと自分の作品は何かつながりがあるかもしれないと安心したんです。そこから制作に疑いを持たなくなった。

―そこから、どうやっていまの作風に行き着くのでしょうか?

小野:それまでやっていた絵画に行き詰まっていたんです。コンセプチュアルアートが大ブームの時期で、「まだ絵画をやっているの?」と言われたし、自分も絵画にリアルなビジョンを持てていなかった。

それが蛾と出会ってからは、面白さを頼りに制作ができるようになった。作る人なら経験があると思いますが、自分より作品の方が、頭が良いんです。ひとつ作品を作ると、それに合わせて脳みそが変わっていくんです。

小野耕石『Hundred Layers of Colors』2016 ©Takeru KORODA

齋藤:作品の後に頭が追いついてくるというのは、まったく同感です。考えていたら写真は撮れないと思う。僕の場合も、身体がまず動いて撮って、後で写真を見て「あ、そうだったんだ」と教えられることが多いですね。

今回の出品作も、写真をランダムにスライドさせる機能があるソフトを使って、4千枚の写真から選びました。そこでは一見、まるで印象の異なる写真が並びますが、AからBへと写真が移り変わるとき、その「あわい」に何か共通点が見つけられる。写真も人間関係も「あなたと私は違う」と思うより、異なることを越えて、それでも似通う何かがある。その微妙な感覚をふくらませたいと思っています。

もし作品を手に取ってもらえたら、そこから生まれる物語もあると思う。(染谷)

―染谷さんも、道端で見つけた枝などと漆を組み合わせた作品を作っていますね。

染谷:谷崎潤一郎は『陰翳礼讃』のなかで、暗い室内で、漆器に乗せて食べるとき、羊羹はとても美味しく感じると言っているんです。つまり、影と羊羹と漆が一体になって体験されている。実際に漆は、器として発展してきましたが、いろんな具材が入った味噌汁が漆器に入って、湯気が立っているのが美しい。

漆の存在感は、そういうものでいいと思っているんです。そうした漆の見せ方を探ったのが、いまの作品です。散歩するなかで見つけた、面白かった石や枝を組み合わせていますが、やがて、枝は枯れて器だけが残る。そうした、漆の時間性や存在のあり方を、作品にしようと考えました。

―そこには、伝統的な日本美術との連続性も感じますね。日本美術も、かつては作品自体を鑑賞するものではなく、「かざり」として生活を彩るものと位置付けられていました。

染谷:そうですね。モノと人の距離感を、あらためて考え直すということは、僕の制作でも重要なんです。たとえば、最近「裏地」というものの存在感が気になっているんです。

服の見えない部分にあるアレですが、それがあることで、服を着るときのワクワクする感じが生まれていると思うんです。実際、作品の裏に模様をつけるのが好きで、それを通して受け手との距離感を表現しています。もし作品を手に取ってもらえたら、そこから生まれる物語もあると思うんですね。

観る人の感じ方は、それぞれすべて正しいはずです。それを体験してもらいたいと思っています。(森谷)

丸山:目に見えないものへのアプローチは、私にとっても重要なテーマです。かつてはいろんなものを使って作品を作っていましたが、あるとき、いまも使っている石鹸という素材の面白さに気付き、そこからはこの素材が制作の大きな発想源になっています。

石鹸というのは、油などの材料が一時的に固まったもので、使えば泡となって消えてしまう。つまり存在が安定しておらず、何かと何かをつなげているのが石鹸なのかなと。

―丸山さんは今回、もっとも大きな展示室において、巨大な船のインスタレーションを展示されていますが、あの船と石鹸のつながりは何なのでしょうか?

丸山:横浜に「横浜ボートシアター」という劇場があって、昔、そこで作品を作らせてもらったことがあったんです。港に停泊している金星丸という船を舞台に、舞踊の公演が行われていて、その船や舞踊の光景がとても印象的だった。私は、石鹸で絵を描いて、それが雨で消えてしまうという作品を作ったのですが、その石鹸のあり方と、土地に根ざさず停泊しているだけの船や、かたちのない舞踊のあり方は似ていると思ったんです。

私はあまりコミュニケーションが得意ではなく、幼いころから、人には言わないことや、人前には見せない自分の領域を大事に生きてきました。そうした領域は、誰もが持っているものだと思うのですが、今回はそれに船が想起させる物語を重ねています。

―さきほど出和さんからは、SNS社会に馴染めないとのお話がありましたが、染谷さんの裏地や丸山さんの石鹸など、個人の秘められた領域に対する関心も、みなさんに共通しているものだと感じました。「5つの個展」としての会場も、言葉でつながりを与えるのでなく、あくまで個々の作品にじっくり向き合えるようになっていますね。

出和:こんな時代のなかでは、自分の部屋のようにあえて閉じることで、自分の世界を強めることもできると思います。各々閉ざした部屋のなかでそれでも共通しているのは、個人の秘められた感覚を大事にしつつも、病的な表現には向かわず、繊細で美しい作品に昇華しているところだと思います。

小野:僕も展示を観て、ものを真剣に作っている人の展示が5部屋も続くと、かなりの情報量だなと思いました。「軽い部分がないな」と(笑)。もしかしたら、じっくり観るとけっこう疲れる展示かもしれない。言葉はないけど、それほど詰まっています。

染谷:見ることが好きな人が観たら、すごく面白い展示になっていますね。

丸山:それと、今日初めてみなさんに会いましたが、作品から受ける印象と、作家さん本人の印象がまったく違うものもあって、面白かったです(笑)。

齋藤:そうですね。一見するとバラバラな5人に、それでも通底しているものがあるようで、それが何かを僕も考えたくなりました。それが何かは、僕もまだわからないのですが、そんなことを考えながら鑑賞するのも、面白いと思います。

森谷:さきほどの齋藤さんの「あわい」の話と同じで、ジャンルも出自も異なる作家の共通性は何なのか。それを鑑賞者に、自分の感覚を頼りに発見してほしい。観る人の感じ方は、それぞれすべて正しいはずです。それを体験してもらいたいと思っています。

- イベント情報

-

- 『5Rooms - 感覚を開く5つの個展』

-

2016年12月19日(月)~2017年1月21日(土)

会場:神奈川県 横浜 神奈川県民ホールギャラリー

時間:10:00~18:00(入場は閉場の30分前まで)

参加作家:

出和絵理

染谷聡

齋藤陽道

小野耕石

丸山純子

休館日:12月30日~1月4日

料金:一般700円 学生・65歳以上500円

※高校生以下無料、障害者手帳をお持ちの方とその付き添いの方1名は無料

- プロフィール

-

- 出和絵理 (でわ えり)

-

1983年石川県生まれ。2008年金沢美術工芸大学大学院美術工芸研究科修士課程修了。2016年金沢美術工芸大学大学院美術工芸研究科博士課程修了 博士号(美術)取得。「磁器の光の透過性」を活かした構築的な造形作品を国内外で多数発表。主な展覧会に「出和絵理 しろくひかる」(日本橋髙島屋6階美術工芸サロン、2016年)、「世界とつながる本当の方法 みて・きいて・かんじる陶芸」(岐阜県現代陶芸美術館、2014年)、「現代・陶芸現象」(茨城県陶芸美術館、2014年)、「髙島屋幻想博物館」(髙島屋/日本橋、大阪、京都、横浜、名古屋、新宿、2014年)、アートフェア東京2014(東京国際フォーラム、2014年)、など。

- 染谷聡 (そめや さとし)

-

1983年東京生まれ。2014年京都市立芸術大学院美術研究科博士後期課程修了 博士(美術)取得。「あそび」をテーマに、漆という素材の性格を多角的に捉えた作品を発表している。主な展覧会に「無形のあそび」(imura art gallery、2016年)、「琳派はポップ/ポップは琳派TAF2015」(国際フォーラム、2015年)、「AASSM TO HOST CONTEMPORARY FINE JAPANESE ARTS AND-CRAFTS SHOW」(AASSM、トルコ、2014年)、「ZIPANGU展」(高島屋/東京日本橋・大阪難波・京都店、2011年)、「里山のおいしい美術」(越後妻有まつだい農舞台ギャラリー、2010年)、「自宅から美術館へ田中恒子コレクション展」(和歌山県立近代美術館、2009年)、「装飾の力」(東京都国立近代美術館工芸館、2009年)など。京都を拠点に活動中。

- 齋藤陽道 (さいとう はるみち)

-

1983年東京都生まれ。石神井ろう学校卒業。第33回キヤノン写真新世紀優秀賞。平成26年日本写真家協会新人賞。あらゆる種別や境界を超えて、真っ直ぐに対象と向き合い撮影された写真を特徴とする。主な展覧会に「なにものか」(アーツ千代田3331、2015年)、「Project01 齋藤陽道× 百瀬文 ことづけが見えない」(ギャラリー・ハシモト、2015年)「宝箱」(ワタリウム美術館、2014年)など。写真集は「写訳 春と修羅」(ナナロク社、2015年)、「宝箱」(ぴあ、2014年)、「感動」(赤々舎、2011年)。

- 小野耕石 (おの こうせき)

-

1979年岡山県生まれ。2006年東京藝術大学大学院版画科修了。「版画(絵具)の可能性を超える」「蛾の鱗粉の触覚、苔の生命力」などを制作の原点に踏まえ作品を展開させる。主な展覧会に「PAT in Kyoto 第2回京都版画トリエンナーレ2016」(京都市美術館 グランプリ受賞)、「VOCA展2015」(上野の森美術館 VOCA賞受賞)、「I氏賞受賞作家展 よにんの素材が表現する“今”」(岡山県立美術館、2014)、「プリントって何?-境界を越えて-」(市原湖畔美術館、2014)。個展にSEZON ART GALLERY(東京、2016)、ART FRONT GALLERY(東京、2017予定)、養清堂画廊(東京、2016)、あしやシューレ(兵庫、2015)、奈義町現代美術館ギャラリー(岡山、2010)、資生堂ギャラリー(東京、2009)など。

- 丸山純子 (まるやま じゅんこ)

-

1976年山梨生まれ。2002年ニューヨーク市立大学ハンターカレッジ美術学科卒。主に廃材を素材に日常に潜む変容をテーマに制作。国内外の芸術祭や美術館で多数発表。主な展覧会に「越後妻有大地の芸術祭2015」(新潟、2015年)、「水と土の芸術祭2015」(新潟、2015年)、「漂泊界」(下山芸術の森発電所美術館、2014年)、「野花田」(A4当代芸術中心、2014)、「Under35」(BankART 1929、2013年)、「六本木アートナイト」(東京、2009年)、「Landmark Pro-ject II」(BankART 1929、2007年)、等。神奈川を拠点に活動中。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-