デジタル技術を使ったアプローチによって、日頃、触れる機会の少ない歴史的な資料に新たな光を当てる企画展示『デジタルで楽しむ歴史資料』が、国立歴史民俗博物館で開催されている。普段は研究やアーカイブなど、博物館の活動を「裏方」として支えているデジタルのシステムを、展示の前面に押し出したこの企画。タッチパネルやバーチャルリアリティー(以下、VR)などに触れるうちに、自然と横に置かれた実物の「資料の力」に引き込まれる構成となっている。

担当したのは、自らを「博物館専属のシステムエンジニア」と呼ぶ鈴木卓治。情報工学のスペシャリストとして、過去20年以上にわたり、博物館におけるデジタルの活用法を模索してきたユニークな人物だ。

他ジャンルでの刺激に満ちたさまざまなコンテンツの登場や、従来の展示の専門性もあって、年々、来館者が減少する傾向にあるという博物館業界。そんな中で鈴木は、「資料の魅力に気がついてもらうためなら、デジタル展示は色物でも構わない」と言い切った。そんな生粋の技術屋の声に耳を傾ける。

電車でスマホの動画を見ている人と博物館を結びつけるものとして、デジタル技術を使えないか

―今回の展覧会をはじめ、鈴木先生は博物館のさまざまな領域に、デジタル技術を生かされてきました。活動に通底する問題意識とは、どのようなものでしょうか?

鈴木:ずばり、生き残りです。いろんな意味がありますが、ひとつはもちろん博物館としての生き残り。いまでも博物館の展示では、歴史的な資料を見せて、長文の説明を読ませるという古典的なかたちが主流です。

美術館だと、最近はキャプションの量を少なくするような動きもありますよね。美術館は作品を見るところで、作品自体に明らかな魅力があるのでそれでも成立しますが、歴博(国立歴史民俗博物館の通称)のような博物館は、研究者の頭の中を覗く場所という側面が強い。「私はこう思う」と言いたいために、ものを置いているわけです。しかし見せ方は、古典的なままでした。

―たしかに、博物館に馴染みがない人は多いという印象があります。

鈴木:テレビやインターネットなど、向こうから働きかけてくれるメディアがいくらでもある中で、シーンとした展示室でものと向かい合う。人を選ぶ行為ですよね。事実、歴博のお客さんは増えているとは言いにくい状況です。

特別に有名な博物館を除けば、どこでも同じような状況でしょう。電車でスマホの動画を見ている人を、500年前の屏風の前に連れていって何か感じろと言っても難しい。その結節点としてデジタル技術を使えないかと。

「デジタル技術を使った展示の面白いところは、お客さんに能動性を与えられることだと思う」

―「生き残り」の、もうひとつの側面は何でしょうか?

鈴木:それは、自分の立場のことです。私は大学で情報工学を学んで、1994年に歴博に入りました。歴博は81年に組織が設置されたときから、国内の歴史の情報を集めて発信する情報センターを標榜していたので、情報の専門家のポストがあったんです。94年の冬には、日本の国立博物館では初のホームページも作りましたが、当時はまだコンピューターは歴史学の役には立たないと、館内での意見には厳しいものがありました。

―自分の存在価値を、館内で示さないといけなかったんですね。

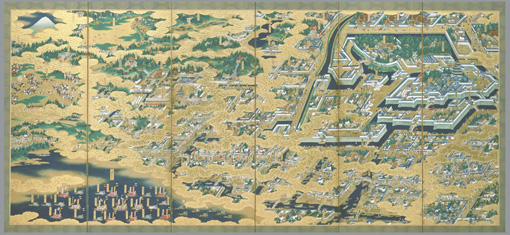

鈴木:その風向きが変わったのは2000年、東京国際展示場で開催された『21世紀夢の技術展』という展覧会に、「超拡大!江戸図屏風」というコンテンツを出品したことでした。これは歴博の所属資料である『江戸図屏風』を、大型のタッチパネルで高精細に拡大して観ていただけるもので、ほどなく「歴史資料自在閲覧システム」に進化しました。今回の展覧会でも『洛中洛外図屏風歴博甲本』や『江戸図屏風』など、さまざまな資料の超拡大画像をご覧いただくことができます。

大きな絵画資料というのは、出品期間も限られているし、取り扱いも難しく、資料の「公開」と「保存」のジレンマを孕みます。この問題がデジタルなら解決できると、そのとき初めて存在意義が認められました。

『洛中洛外図屏風「歴博甲本」右隻(復元複製)』原品16世紀(室町時代)国立歴史民俗博物館蔵

―実際に展示室のパネルで、『洛中洛外図屏風歴博甲本』のデジタルデータを拡大してみました。とてもシンプルな仕組みですが、見始めるとなかなか手を止められなくなりますね。

鈴木:見ていると、脳内麻薬が出てきますよね(笑)。デジタル技術を使った展示の面白いところは、お客さんに能動性を与えられることだと思う。大画面を使った「超拡大」では身体を動かさざるを得ず、動作と積極的に見ることが重なってくる。そして、通常のものと人の関係をポンっと超える。それまではみなさん、持参の単眼鏡で見ていたんですね。

―従来の単眼鏡を覗く人は、もとから資料に関心がある人ですよね。しかし、超拡大のような仕組みの場合、最初はただパネルを触ってみたいという欲望から入って、触れているうちに、資料を見たいという欲望があとから追いついてくる感覚がありました。

鈴木:そうですね。それが資料の力だと思います。もとの資料に力があれば、たとえば屏風を見たとき、「こんなところで人が遊んでいる!」と、人はどんどんのめり込む。デジタル技術の役割は、その魅力に気がつくための導入までを作ってあげることで、そこまで行ければ成功だと思うんです。

それと関連して私がとても心がけているのは、モノがあってデジタルがある、デジタルだけを単独で走らせないにしようということ。展示では必ず、実際の資料もあわせて置いて、大きさや質感がわかる状態にしています。

―デジタルはあくまで補助的な役割なんですね。

鈴木:そうでないと、別に博物館に来なくても、インターネット上で見られるもので事足りるということになってしまう。いまのデジタルの利点であり弱点は、スケールがわからないことですよね。博物館が一番こだわらないといけないのは、実スケールだと思うんです。それをアシストするものとして、デジタルを使うという発想をしています。

先に「こういう風に見てみたい」という思いがあって、それを技術がサポートしていることが重要

―鈴木先生のような情報の専門家は、各博物館にもいるものなのでしょうか?

鈴木:少なくとも日本では、あまりいないんじゃないでしょうか。歴博においても、展示の情報システムの研究を手掛けているのはいまは私一人です。今回の展示にうちから出品したコンテンツは自前で作ったものですし、機器の電源のオンオフの仕掛けづくりまで含め、自分の手でやっています(笑)。

―そうした環境の中で、具体的なプロジェクトはどのように始まるのですか?

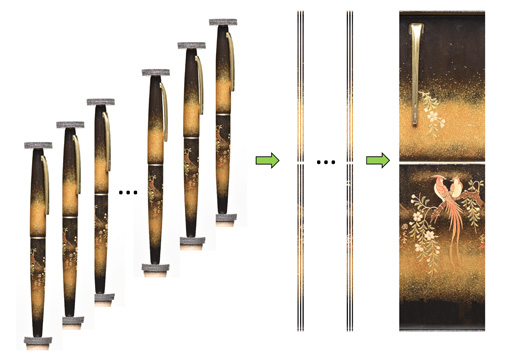

鈴木:歴博に所属する歴史の専門家の先生たちから、展示に当たって「こんなものがあったらいいな」と相談を受けて始まることもありますし、共同研究に最初から参加し、話をじっと聞くことから始めることもあります。後者の場合、展示のコンセプトや、目玉の資料をどう見せたいと思っているのか、次第に見えてくることがある。今回も展示している蒔絵万年筆の展開図画像は、そのようにして生まれたものです。

蒔絵万年筆は、とても綺麗な蒔絵が施された万年筆ですが、その絵をうまく見せたいという要求があった。最初はカメラマンがPhotoshop(写真画像加工ソフトウェア)で画像をつないでみたのですが、筆が丸いこともあってなかなかうまくつながらないんです。そこで、今回展示もしている撮影用の回転台を自前で作って、少しずつ回しながら撮影しました。細かい部分のズレは、デジタルで補正しています。

―展示では、頭に装着するVRヘッドマウントディスプレイ(以下HMD)を使って、3Dの万年筆を全方位から眺められるようにもなっていました。こうした体験は、ガラスケース越しの普通の展示ではできないわけですよね。

鈴木:そうですね。ここでも重要なのは、先に「こういう風に見てみたい」という思いがあって、それを技術がサポートしていることです。HMDのような3Dメガネができたから何をやろうかと考えるのは、じつはすごく難しい。見たいものをあとから探しても歪んでしまうんです。あくまでも、博物館でものを見る延長にないといけない。

鑑賞者が仮想的に体験できる展示は、実物があるから、やる意味がある

―ただ、3Dだけでも十分に体験できるという人もいるでしょうね。

鈴木:昨今だと、超高精密なVRを駆使すると、実展示や博物館はいらなくなるとも言われています。博物館の展示は予算の問題もあり、一度作ると何十年も変えられませんが、デジタルならばすぐ模様替えできると。もちろん、その研究もとても刺激的なのですが、資料の展示にこだわる立場としては、それに何とか対抗できる理屈を作らないといけないし、作りたい。

―はい。

鈴木:ものの見え方というのは複雑で、光の具合などでいくらでも変わります。デジタルでそのものの見え方をすべてカバーするのは、相当に大変です。その意味で、私はデジタルで作ったものは限界のある偽物である、という感覚をすごく大事にしています。

今回、貴重な肖像画や小袖を、鑑賞者が仮想的に体験できる展示もありますが、あくまで実物の肖像画や小袖があるから、やる意味があることだと思います。最初は、3Dで何かが体験できて面白いということでもいい。でもそのあと、「この着物は何々だ」と言っていたなと、少しでも残るものがあればいいな、と思うんです。

野村正治郎衣裳コレクションより『白縮緬地京名所模様友禅染縫小袖(シロチリメンジキョウメイショモヨウユウゼンゾメヌイコソデ)』18世紀(江戸時代)国立歴史民俗博物館蔵

野村正治郎衣裳コレクションより『染分絖地梅花雪輪模様絞縫小袖(ソメワケヌメジウメハナユキワモヨウシボリヌイコソデ)』小袖屏風 18世紀(江戸時代)国立歴史民俗博物館蔵

―それが博物館の仕事だと。

鈴木:それぞれの分野で「専門家」と呼ばれる人は、日本の単位なら全国に数千から数万人のオーダー(桁数)でしょう。だから、1億人のうちの1万人、つまりは1万人に1人、自分の仲間を作れば、研究者コミュニティーは保たれる。1万人の子どものうち1人が歴史学者になってくれればいい、だから難しくても大事なことは曲げずに伝えよう、という発想です。

「ものと触れ合いながらでないと、生まれない研究の方向もあると思います」

―屏風の登場人物の検索システムも、実物と行き来したくなる仕組みですね。

鈴木:描かれた約1400人分の画像を切り取って、メタデータをつけ、検索できるようにしています。実物との行き来は、ネット上ではできない体験ですね。ただ、こういうやり方は、技術的な新しさではなく事例的な新しさなので、なかなか研究助成には受からないんです。研究ではなく業務だとみなされてしまう。だから、ずっと手持ちの武器でゲリラ戦をやっている状況ですね。

―以前に書かれた文章で、「自分の研究は論文になりにくい研究」だとおっしゃっていたのも面白かったです。

鈴木:「論文にしろ」とは言われるけど、私が能力不足でできないんです(笑)。ただ、たしかに終着点を決めてから研究を始めるのが理想ですが、さきの万年筆のプロジェクトなどは、手を動かしながらでないとあのかたちにはならなかった。

ほかに、雅楽の楽器の音を分解して聞くことができるシステムも展示していますが、あれも『楽器は語る-紀州藩主徳川治宝と君子の楽-』という企画展示において、展示プロジェクトの先生方とのディスカッションの中で生まれたものです。ものと触れ合いながらでないと、生まれない研究の方向もあると思いますね。

「自分がいなかったらかたちになっていないものを、かたちにしたい」

―そもそも鈴木先生が、情報の世界に関心を持ったきっかけは何だったのですか?

鈴木:中学2年のとき、近所に開店したデパートの店頭に「MZ-80K」というマイコン(マイクロコンピューター)があったことです。マイコンというのはいまのパソコンの前身のようなもので、テレビとキーボードがつながった格好をしていて、BASIC(ベーシック)という言語でプログラムを打ち込むと、画面の中の絵や文字が動くんです。これにとてもハマって、デパートに毎日通いました。店先でいじり倒していたら、ついには姿を見ただけで、店員に電源を切られるようになりまして。

―(笑)。

鈴木:私は町工場の息子で、電子工作が好きだったんですけど、手が不器用なんです。だけどキーボードを打つだけのプログラムは、不器用でもできる。運動も苦手で、いろんなことにコンプレックスがあったから、できることがあるのが嬉しかったんです。

もうひとつ、マイコンの何が面白かったかというと、自分の指示した通りに動くこと。「プログラム」という言葉は「前もって書く」という意味ですが、コンピューターはまさに、事前の考えをかたちにするもの。人間の機能の一部を、機械が代理してくれるわけです。

―プロジェクトでも、「かたちにしたい」というのが最大のモチベーションですか?

鈴木:そうですね。情報システム屋の性かな。自分の仕事は、博物館専属のシステムエンジニアのようなものだと思っています。クライアントは、歴博の先生方。だいたいお客さんというのは、作りたいもののイメージはあるけれど、仕組みはわからない。

でも、仕組みはわからないけれど、こうなったらおかしいということはわかっている。そうしたイメージを汲み取って、理屈を考え、動くものに仕立てるのが私の仕事。自分がいなかったらかたちになっていないものを、かたちにしたいと思うんです。

博物館の意義を未来に伝えるために、現代の人の目に触れさせて、良いものだという感情を維持させる

―ちなみに展覧会の前半では、先生が自前で作られたシステムが中心ですが、後半では外の大学などとのコラボレーションで生まれた展示物が多かったですね。

鈴木:外部とのコラボによるプロジェクトは、世の中にはこんなことをやっている人がいるということを、館内に向けて発信しているという側面もあります。小諸城のCGによる景観復元は長野大学のプロジェクト、京町家の3Dグラフィックス再現は花園大学のプロジェクトで、歴博ではできない地方大学の強みを生かした取り組みになっています。

また、江戸時代のすごろくを、デジタルで遊ぶことができるようにした展示もあります。これは龍谷大学の学生にお題を出してつくってもらったもので、教育的配慮もありました。こうして博物館との接点をつくることで、少しでもこの領域に興味を持ってもらえたらなと。

―まさに生き残るための、さまざまな取り組みがあるんですね。

鈴木:でも、「デジタル」という切り口で訴求する時代は、もうギリギリおしまいだという現状認識もあります。いま、スマホに親しんでいるような人たちにとっては、べつにデジタルであるということには新鮮さはない。

今後は、その次を考えないといけません。歴博も税金で運営されていますが、みんなが「博物館は必要」と思ってくれる関係を保ち続けることが、一番大事なことです。

―たしかに。その関係維持のためには、どうすればよいでしょうか。

鈴木:博物館の「お宝」と呼ばれているものがありますが、その価値は、もの自体にあるというよりも、それを良いと思う人のサークルが支えているんです。その人たちがいなくなったら、良いものがあっても誰もわからない。

だから、博物館の意義を未来の人に伝えようとすれば、まず、現代の人の目に触れさせて、良いものだという感情を維持させないといけない。私たちはそういう経済の循環の中にいたいんです。メディアが取り上げてくれるなら出た方がいいし、その循環の外に出たら滅びるしかないと思います。

―価値ある資料も、つねに外の風に晒さないといけないと。

鈴木:それは、歴博の中でコンピューターの立場を確立してきたのと同じ。これだけ世の中に面白いものがあるとき、いくらこの資料に価値があると言っても、収蔵庫にしまっているだけではすぐに忘れ去られます。その意味で、デジタル展示なんて色物じゃないかと言われるかもしれませんが、私は「色物でけっこう」だと思うんです。

これを機に見ていただくことができたら、そのうちの何パーセントかは、資料の力に魅了されますから。そのためには、デジタルは引き立て役でも何でもかまわないんです。「博物館があってもいい」と思う人が一人でも増えるような仕事を、これからもやっていきたいですね。

- イベント情報

-

- 国立歴史民俗博物館 企画展示『デジタルで楽しむ歴史資料』

-

2017年3月14日(火)~5月7日(日)

会場:千葉県 佐倉市 国立歴史民俗博物館 企画展示室A・B

時間:9:30~17:00(入館は16時30分まで)

※開館日・開館時間を変更する場合があります。

休館日:月曜(休日の場合は翌日が休館日となります)

料金:一般830円 高校生・大学生450円 小・中学生無料

20名以上の団体 一般560円 高校生・大学生250円

※総合展示もあわせてご覧になれます。

※毎週土曜日は高校生は入館無料です。

主催:大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館

- プロフィール

-

- 鈴木卓治 (すずき たくじ)

-

国立歴史民俗博物館研究部情報資料研究系教授。専門は博物館情報システム学。博物館における研究・展示・広報を支援するシステムの研究に取り組む。第3、4、6展示室の情報コンテンツの制作のほか、歴博で開催される企画展示の半数以上で、デジタルコンテンツの開発・出展を手がけている。

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-