自分の表現について言葉で考え、語るうえで良い機会になった――。異口同音にそう語るのは、『1_WALL』グランプリの経歴をもつ佐藤麻優子(写真部門)と、関川航平(グラフィック部門)だ。『1_WALL』は、多様化する時代に「表現すること」と真摯に向き合い、新しい表現を考える場を目指すコンペティション。毎回、写真とグラフィックの2部門に多彩な表現が集結する。

佐藤と関川は同じ第14回(2016年)のグランプリ受賞者で世代こそ近いが、『1_WALL』応募の動機も、表現スタイルも全く異なる。そんな二人が、表現と作品にまつわる思考との関係を語り合った。「表現すること」と「伝えること」をめぐる、俊英の対話をお届けする。

作品に言葉を尽くすべきとは思うけれど、それ以上に作ることは言葉を追い抜かなきゃいけない。(関川)

—関川さんの『1_WALL』グランプリ受賞作『figure』(2015年~)は、想像上のモチーフを、あたかも実在するもののように緻密に描いたドローイングでした。表現力だけでなく、そうした手法の示唆するものが、審査員から高く評価されたそうですね。

関川:僕はパフォーマンス作品を中心に活動していますが、ある時期からしばらく、鉛筆のドローイングを描き溜めていました。せっかくならこれを嫁に出したいというか。発表の場を得ることも含め、ただ漫然と作るのではなく、期日を決めて制作に張りを持たせたいという気持ちもあって応募しました。

関川航平『figure』シリーズより(2016年)紙・鉛筆 990×690mm

—関川さんは身体を使う表現が多いこともあってか、「表現すること」と「伝わること」の関係に、とても意識的な印象を受けました。例えば『風邪をひいて、なおす』(2014年)は、美術館に設置したベッドの中で、自ら風邪をひき、会期中に治すというユニークな作品ですね。なにかを訴える表現というより、なにが伝わるかを探る実験のようでもあります。『figure』もこうした関心とつながっているのでしょうか?

関川航平『風邪をひいて、なおす』(2014年)広島市現代美術館

関川:なにかメッセージがあって、それをある形の作品にして伝えたいと考えたことがあまりないんです。行為があって、そこに別の人がいれば、必ずなにかは伝達「されてしまう」。

また、これは自戒も含めてですが、コンセプトありきでそれを「変換」しているだけだと、作品自体ではなくて、作品にまつわる言葉の方が面白いってことが起こりがちだと思うんです。でも『figure』のときは、まず手が動いてくれるみたいな実感が強くあって。

関川航平『figure』シリーズより(2016年)紙・鉛筆 390×475mm

—考えより先に、自然と創作が進んでいくような?

関川:実在しないモチーフを描きながら決めていくのですが「このあたりがこう凹んでいて……」とか勝手に描いては、自分でフムフム言っていました。手が先に動かせる作業がまだ自分のなかに残っていた喜び、みたいな。

ただ一方で、作ったものが自分自身にとって謎であっても、死ぬほど言葉を尽くすべきだとは思う。でもそれ以上に、作ることは言葉を追い抜かなきゃいけないと思うから……自分の内側での言葉と制作のレースみたいなものですね。でもこういう話って、写真にもあるんじゃないでしょうか?

本当にあったイヤなことが、写真で一度フィクションのような、別のものになることで消化できる。(佐藤)

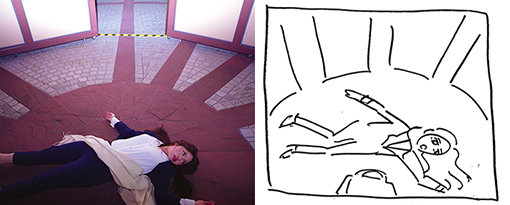

—佐藤さんのグランプリ作品『ただただ』は、日常風景の中で友人たちを撮影した、生っぽさと奇妙さのある写真シリーズですね。実際は、事前の絵コンテやモデルへの指示、撮影後のデジタル加工など、かなり作り込まれたものだというのも興味深いです。

審査陣からは「若い世代の抱える閉塞感や退屈さを的確に表現」している、「写真の持つリアリティーが伝わる」と評価を得たと聞いています。そもそもの応募の動機はどんな経緯からだったんでしょうか?

佐藤:当時デザイン事務所で働いていたのですが、後輩の子が賞を獲ったりするのを横目で見つつ、自分の毎日がすごく嫌だったんですね。それで「なんでもいいから賞が欲しい」とデザインコンペにたくさん応募したのですが(苦笑)、全然ダメで。それから、本当は写真が一番好きだったと思い返して、写真で出してみようと決めたんです。その応募先として『1_WALL』を選びました。

—つまり、実質的なデビュー作ということですね。撮影の方法論というか、作り方はどんなものなのでしょう?

佐藤:私はマイナスの感情をきっかけに撮ることが多いんです。だいたいまず、不満やストレスに感じることや、その気持ちを言葉で書き出して整頓します。それをもとに絵コンテのラフイメージを描いて、どこで撮るのがいいか考えて。

モデルさんはその気持ちと見た目的にも合う人にお願いして、撮りに行く感じです。ラフはある程度イメージが固まったら、あとは余白を残したまま撮影に出て、その場で思いついたものも足しています。

—状況の再現というより、感情を起点に写真化するんでしょうか?

佐藤:実際の状況とは違うものも多いですね。本当にあったイヤなことが、写真で一度フィクションのような、自分とは別のものになることで消化できるというか。だから、ただ悲しい写真にしたいとかではなくて、むしろ自分のなかで笑い事にしてしまいたいという気持ちがあります。

それと、撮ったものができあがったら完結するのではなくて、それを他の人が見ることで、また全然違うものになる感覚もあります。『1_ WALL』の審査ではそうした他の人の視点に触れて、自分の引き出しを刺激してもらいました。話したり、言われたりして気づくことが多くて。

—『1_WALL』の審査は、作家さんが自作を言葉で説明する場が多い仕組みですね。一次と二次の審査でポートフォリオをまとめて面接し、ファイナリストになると、最終審査のためにプレゼンテーションも行います。

佐藤:賞を頂いてからも、自分の写真に説明を求められることが多いので、すごく良い経験になりました。ただ、そこで端的にお話しするために言葉を用意するんですけど、ホントのはじまりは、言葉でうまく言えないモヤモヤしたもの。明確にこれとは言えない感覚や気持ちを写真にして出したものなんです。だから、さっきの関川さんの話は共感します。

醒めてるところが全くなかったら、他の人に何も伝わらなくないですか?(佐藤)

—ある種の「ねじれ」やフィクション性が、切実なリアリティーに通じているような感覚は、お二人に共通するように思います。佐藤さんが写真をはじめたきっかけに、女友達と2人でクリスマスのディズニーランドに出かけて、ひたすらつまらなそうな顔で写真を撮りまくった、というエピソードがありますね。

佐藤:私はだいたい皆が楽しそうな場所に行くとイライラする天邪鬼なんです。そこに混ざりたくない、みたいな謎の過剰な自意識がある。ディズニーランドは友達と毎年その時期に行っていて、何年かは楽しめてたんですけど、あるとき、「私、なにしてんだろ」って気持ちになった。その感じを写真で撮ったら面白いかな、とやってみたらめちゃくちゃ楽しかったんです。たぶん、周囲の人に対して、なにかの優越感に浸ってたんです。全く上の立場じゃないのに(苦笑)。

—みんなと違う「遊び」をしている、という感覚ですか?

佐藤:これはずっとそうなんですけど、自分のなかに余裕がなくて。「私、やることもやってないのになんで遊んでるんだろ」となって楽しめない。単に友達と遊びに行くことすら、罪悪感でできなくなってきて。でも写真にかこつけて出かけると、一応は撮影しに行ってるわけだし、ということで遊びに行けるようになったという……。

—どこか醒めているというか、自分自身がしていることとも、一定の距離感を持っているんですね。

関川:でも僕も、無自覚な状態でなにかを作るっていうのは、少し危なっかしい感じがしています。制作するうえで、もうひとつ上の視点というか、ある種の「醒め」がないと怖い。夢中でやっている時間もあるにせよ、どこかで「いまはドローイングをやっている」「写真を扱っている」という自覚を持っていたい。

佐藤:ああ、なるほど……。

関川:そういう「醒めてる」感じはあって、一方でそこへの葛藤もある。「こうやればこうなる、ああやればそうなるでしょ」って情報が、どんどん手に入っちゃうから……。そういう世代だと言われて育ってきたところもあるし、その見られ方をどう打開するかというのもあって。こういう話すると、そりゃ「醒めてんなぁ」と言われますよね(苦笑)。

佐藤:「やってみなけりゃわからないじゃん!?」って人からしたら、きっと醒めてると思いますよね。でも、醒めてるところが全くなかったら、他の人になにも伝わらなくないですか? 外に出す必要がないっていうか。

写真には意図しないものも含めて意外と写っている。そういう自分でわからなかったものに出会えるのは、面白いです。(佐藤)

関川:確かに「やってみた」の渦中で見つかることもあるし、でも「醒め」の良さもあるから、両方を理解していけたらって思う。ただ、佐藤さんがディズニーランドの空気感に没入するより、違うレイヤーから面白がり方を発見するっていうのは、「醒めてる」というより「自分を救うために必要」って感じなのかな。

佐藤:あー、それはすごくそうですね。あとはディズニーランドに朝出かける前から、そこになにがあるか、もう知っているし、帰りの電車でめちゃくちゃ疲れてる自分とか「明日仕事やだなー」って思いつつ帰るだろうとか考えちゃって(苦笑)。そうやって、自分があんまり「いま」にいないことが結構ある。だからこそ、わからないことを知りたいんだな、って思います。

関川:コンセプトを立てて、なにかをビジュアルに変換して、という作り方も、それを思いついた時点で「なるほど」になってしまう。それは佐藤さんの話と同じような意味で「わかってる」部分が多い。そうでないものをどう作るかっていうのは、すごく考えませんか?

佐藤:私は、それは考えないですね。撮っていくと、勝手に「わからないもの」になるというか……、写真だからかな?

関川:ああ、そうか。写真は作家との間に、カメラがあるから。

佐藤:そう。現実で見ているのと、カメラで撮ったものとは、どうしたって違うものになる。後から見て「意外と自分の気持ちが写ってるな」「暗いな~」とか(笑)。意図しないものも含めて意外と写っている。そういう自分でわからなかったものに出会えるのは、面白いです。

関川:僕も「醒めてる」けど「活き活き」はしたい(笑)。

佐藤:活き活き(笑)。自分もしていると思うんだけど、憧れはありますね。

言語化し得ない「わからない」範疇は広大にある。それを流通しやすい言葉に変換してしまいたくはない。(関川)

—「醒めてる」けど「活き活き」している、とはどんな感覚ですか?

関川:別に、陽気なキャラになりたいとかではなくて。手に負えないような謎や、考えるほどにわからなくなるものに関心があるから、そこへ安易に解像度の低い言葉をあてて、フムフムとか言ってるのはマジでクソだと思ってしまう。自分でそうしてしまうのも、人からそうされるのも。そこには言葉の解像度をもっと上げれば、さらなる謎があるはずだし、そこに関しては積極的でありたいんです。

関川航平『片耳をふさぐ』(2017年)スパイラルで行われたいくつかの過去に見た風景についてと、実際にパフォーマンスをしている場所から見える風景についてをごちゃまぜにして、即興で喋りつづけるパフォーマンス作品。 撮影:市川勝弘 画像提供:スパイラル / 株式会社ワコールアートセンター

佐藤:「解像度の低い言葉」っていうのは、すごくわかります。そこへの疑問みたいなものはたぶん関川さんの方が「アツい」気がして、それは作品が生まれるまでの時間のかかり方とか、表現の手法の違いもあるのかな。

私は、世の中に出すならある種の「わかりやすさ」もなきゃいけないなと思っていて。これって逆に言うと、他者にそこまで自分の考えをわかってほしい気持ちがないのかな。そこまで「こんなことを考えてます」って深く知られるのは恥ずかしい部分もあって。

関川:僕は「わかりやすい」「わかりづらい」というのは、区別できている時点でどちらも「わかる」の範疇だと思っている。そのどちらでもなく、言語化し得ない「わからない」範疇がもっと広大にあると考えています。

それを表現という行動に移す際には「モヤモヤと」とか「なんとなく」という言葉を便宜的にあてはめて、なにかがスタートする。でもその土台には、普段使いの言葉以外による深い「納得」があるはずで。最近は、「そこには別の言語感があるんだ」と認めたいと考えている。それが「わからない」の領域を探っていくためのはじまりだと思っています。

大事なのは、「わからなさ」に触れてるな、という実感をどうやって失わないようにするか。(関川)

—「わからない」領域の重要性についてのお話は、表現する側だけでなく、それを見る人にもありそうですね。

関川:そうですね。例えば展覧会に行って、パッと見で「色が綺麗だな」「形が良いな」というのは言葉の領域の話。だけどその前に、もっと無自覚で「◎△$♪×¥●&%#?!」みたいな言語にならない感覚があるはず。

この最も温度のある状態が冷え固まっていくことで「綺麗だと感じた」って言葉になるんだと思う。それはカンマ何秒のできごとかもしれませんが、そのことは忘れずにいたい。『1_WALL』に出したドローイング作品をひとつの区切りとすれば、それ以降僕は、言葉に対してより関心が強いのかもしれません。

佐藤:確かに。「わからなさ」がすごくよくわかった気がします。

関川:そこでややこしいのは、だからといって言葉にする行為を敵視する必要は全然なくて。僕と佐藤さんの共通点が、ある「わからなさ」に触れたいということなら、それは僕らがその「わからなさ」に触れてると実感できた瞬間を知っているからだと思う。それをどうやって、失わないようにするかっていうことが大事だと思います。

—今日のお話は、これから『1_WALL』への応募を考えている方にもヒントになるのではと思いました。お二人の感じる『1_WALL』らしさのようなものはありますか?

関川:逆に、特定の傾向がないのが良くて、それは僕が応募した理由でもあったかもしれません。平面表現が基本とはいっても、例えばファイナリストのグループ展は、壁から90cmまでの空間は使えるルールなので、パフォーマンスをやってきた身としては「肩幅くらいで動くならイケるかな?」と思ったり(笑)。実際の応募作品のバリエーションが増えれば、多様さはさらに広がるでしょうね。

—最終プレゼン自体をパフォーマンスの形で行ったAokidさん(第12回グラフィック部門グランプリ)や、WEB技術と絵画表現の可能性を交差させる藤井マリーさん(第16回グラフィック部門ファイナスト)のような方もいますね。

佐藤:私は、『1_ WALL』は審査側にも多様な方々がいるのがいいなと思っていました。最初に知ったのはグラフィック部門を通じてですし、写真部門もその領域の専門家だけではないので、だから自分も出そうと思えた。

そういう多彩な観点から見てくれるコンペって珍しいと思うし、審査を通じて自分についても理解を深めていけた感覚がありました。「そうだ、私はこういうことを思ってたんだ」と新しく伝えられる言葉が見つかることもあった。そういう自らの理解を深めたり、発見の機会があるのが良いですね。

—最後に、近々でお二人の活動にふれられる情報があればぜひ。

関川:いま横浜のBankART1929で開催中の『BankART LifeV~観光』で、『以外の見る』という新作パフォーマンスを行っています。展示会場の一部屋で僕がほぼ毎日、なにかしらやっています。油粘土で文字を書いたりしていて、ちょっとお客さんは入ってきづらいようなんですけど(苦笑)、よければぜひ見に来てください。

佐藤:私は『代官山フォトフェア2017』に『1_WALL』を紹介する場が設けられることになり、そこに出展予定です。新作を出したくて、『1_WALL』のコンペ時にも話した、男女の性差にまつわる感情を起点にした写真が撮れたらと思っています。

—今後のご活躍も楽しみにしています。今日はありがとうございました。

- イベント情報

-

- 第18回『1_WALL』作品募集

-

応募受付期間:

[グラフィック部門]

2017年11月24日(金)~12月1日(金)

[写真部門]

2018年1月11日(木)~1月18日(木)審査員:

[グラフィック部門]

川上恵莉子(アートディレクター)

菊地敦己(グラフィックデザイナー)

白根ゆたんぽ(イラストレーター)

大日本タイポ組合

都築潤(イラストレーター)

[写真部門]

飯沢耕太郎(写真評論家)

鈴木理策(写真家)

百々新(写真家)

姫野希美(赤々舎代表取締役、ディレクター)

増田玲(東京国立近代美術館主任研究員)

-

- 『BankART LifeV~観光』

-

2017年8月4日(金)~11月5日(日)

会場:神奈川県 横浜 BankART Studio NYK、ほか

-

- 『代官山フォトフェア2017』

-

2017年9月29日(金)~10月1日(日)

会場:東京都 代官山ヒルサイドフォーラム、ヒルサイドプラザ

-

- 「1_WALL」グランプリ受賞者トークセッション

-

2017年9月29日(金)17:00~18:30

会場:東京都 代官山ヒルサイドフォーラム、Exhibition Room

参加費:500円

定員:40名

お申し込み:当日先着順(フェア会場入り口にお集りください)

登壇:

吉田志穂(写真家)

青木陽(写真家)

浦芝眞史(写真家)

佐藤麻優子(写真家)

田中大輔(写真家)

- プロフィール

-

- 佐藤麻優子 (さとう まゆこ)

-

1993年3月7日東京生まれ、埼玉県育ち。専門学校 桑沢デザイン研究所中退。第14回写真『1_WALL』グランプリ。個展「ようかいよくまみれ」開催。

- 関川航平 (せきがわ こうへい)

-

美術作家。1990年生まれ。パフォーマンスやインスタレーション、イラストレーションなど様々なアプローチで、作品を介して起こる意味の伝達について考察している。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-