「贅沢貧乏」という不思議な名前の劇団がある。主宰するのは25歳の山田由梨。旗揚げから5年という短くも濃厚な時間のなかで様々に作品のかたちを変えてきた彼女は、次第にあるテーマを見いだしつつある。それは9月28日から公演のはじまる新作『フィクション・シティー』としてかたちになるだろう。

今回、その一端を知るために設けられたのは、山田と小説家・高橋源一郎による対談の機会。2016年の作品『テンテン』のアフタートークで対話したこともある二人は、共に震災以降の社会での生き方について思考してきた。親子ほども年齢の違う作り手たちにとっての「フィクション」そして「社会」とはなにか?

表現したいのは自分が感じたものであって、福島やチェルノブイリを思い浮かべてしまったら困るんです。(高橋)

―『テンテン』でのアフタートークが山田さんと高橋さんの初対面だったと聞いたのですが、ゲストに高橋さんを呼んだ理由はなんだったんでしょう?

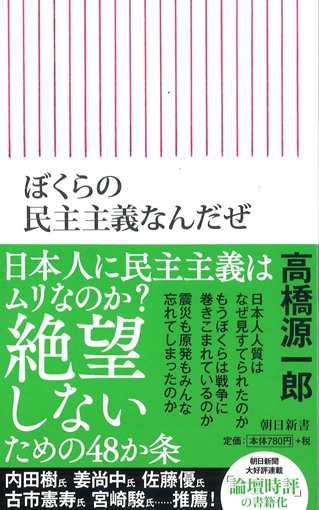

山田: 社会について「おかしいぞ」と思っていて、社会学系の本をいろいろ手に取るなかで『ぼくらの民主主義なんだぜ』(2015年)を読んだんです。絶望的な状況のなかで震災以降の日本や混乱を極める世界とどう向き合ったらいいか、という源一郎さんの優しいまなざしにすごく勇気をもらって、まったく面識もないのに、ものすごい長文のラブレターメールを送りつけたんです。絶対に作品を見てもらいたいと思って。

高橋:まず、熱烈なメールをいただいたことがとても嬉しかったです。僕は今年でデビュー35年くらいなんですけど、デビューしたときに先輩方にお世話になったんです。デビュー作になった『さようなら、ギャングたち』(1982年)も吉本隆明さんが時評で大々的に取り上げてくれたおかげで講談社から出版できました。

高橋:吉本さんの時評は、「こんな細かいことは伝わらないだろうな」と思ってたことまできちんと読んで書いてくれていて、感激したんです。そのことに感謝した自分がいるので、僕も若い人がなにか頼んできたら、可能な限りお受けしようと思って。あとはもともと舞台が好きで、けっこう若い劇団をチェックしてるんですよ。で、『テンテン』とてもよかったです。

贅沢貧乏『テンテン』場面写真 Photo: Hideto Maezawa

―『テンテン』は、複数の物語が交錯しながら進む不思議な作品ですが、大きくは福島やチェルノブイリを思わせる大きな放射能事故が起きて、その影響で子どもを生まない選択をする母親が増えている、という話が軸になっています。そこに「これから生まれてくるかもしれない」子どもたちの架空世界の話が入ってくる。高橋さんはどのようにこの作品を受け止めましたか?

高橋:原発問題の影はあるけれど、そこはあまり気になりませんでした。もっと広い、可能性の話をしていると感じたんです。

山田:うんうん。

高橋:社会問題と作品の関係って難しい。もちろん現実で起きたなんらかのできごとを受けて、作品が作られるわけだけど、そこで表現したいのは自分が感じたものであって、例えば福島やチェルノブイリそのものを読者が思い浮かべてしまったら困るんです。僕たちは、大きなできごとに負けないように作品を作っているんだから。

作り手のもっとも切実な声が聞こえてくると、なにかが成立する。(高橋)

山田:実際『テンテン』を見て、原発のことに気づかない人がけっこういました。「すごいよかった! でもなんの話かわからなかった!」って言う友人がいたり。

CINRA主催の大人の文化祭『NEWTOWN』で上演される贅沢貧乏『みんなよるがこわい』Photo: Hako Hosokawa(サイトを見る)

高橋:それはいい反応ですよね。僕は、特に「テン」って女の子がよかった。これから生まれてくるかもしれない子ですよ。

なぜよかったのか考えると、これは戯曲でも小説でも詩でも一緒なんだけれど、作り手自身の「声(ボイス)」が強く感じられたからです。特に演劇って、形式的に人=役者が目の前にいるじゃないですか。そのことも声の強さを感じるひとつの理由で。だからこそ平田オリザさんのようにあえてロボットを出演させる人もいる。

―平田オリザさんは演劇のセオリーを、ちょっとずらしているわけですね。

高橋:「声の強さ」は小説も目指すところだけど、声を立ち上げるにはいろんな技法的な手続きがいるし、能力も必要です。人が目の前に存在するだけで、有無をいわさず声を感じさせられるのは演劇の有利なところだと思います。そして作り手のもっとも切実な声が聞こえてくると、そこになにかが成立する。

そういう意味で言うと、テンちゃんは終始走り回っているでしょう。あれがよいんだよね。もちろん男が走って汗をかく面白さはあるけど、それだとどっちかって言うと部活みたいに見える(笑)。

山田:不思議ですよね。

高橋:つまり、女の子たちは追われているから走ったりしているわけでしょう。なにか、切実なことが起こっているから走っている。そのことは人間が持っているある感受性を揺さぶるんですね。

『テンテン』も未来に向かって脱出していく話で、お母さんはテンちゃんを生むことを躊躇しているけれど、やっぱり生むと思うんだよね。この世に生まれないかもしれない、ギリギリのところで聞こえない子の声を聞こえるようにしているのがあの作品だったでしょう。僕たちの仕事は聞こえないものを聞こえるようにすることだから、僕は『テンテン』を見て、いちばん聞きたかった声を聞けて、幸せでした。

原発をテーマに扱う作品がすべて悲劇になって、すとんと消化されてしまうのはおかしいと思うんです。(高橋)

高橋:いま、朝日小学生新聞で『ゆっくりおやすみ、樹の下で』という児童小説を連載していて、それが『テンテン』とちょっと似ている話なんですね。ある女の子が主役で、クライマックスに向けて彼女はひいおばあさんが自分とそっくりな少女だった時代にタイムスリップするんです。

山田:へえ!

高橋:ここから先は秘密ね(笑)。でもちょっと話すと、みんな「過去は変えられない」って思っているでしょ? だけどね、ひょっとすると過去に行って、なにが起きたか確かめることはできるんじゃないかなって思うんです。

僕たちは作り手なので、「現実は変えられないよ」って言う人たちに対して「いや、そうじゃないんじゃないの? 話を作ることで、僕らの固定化した現実の考え方は変えられるはず」と伝えたいと思っている。だって、見る対象が違って見えるようになったら、それは「変わった」ってことだから。

山田:わかります。

高橋:原発をテーマに扱う作品が、すべて悲劇になって「いやだね」で終わっちゃって、すとんと消化されてしまうのはおかしいと思うんです。もう一度その事件について聞き直すとか、なにかプラスの意味を付け加えることで世界を変わったかたちに見せられるかもしれないと僕たちは考えるわけですよね。

そこで、例えば子どもについて考えてみるでしょう。子どもは意味なく走るでしょう? でも走っているのが大人だと「なんで走ってんの?」と聞かれる。それがおかしいんです。意味を聞かなくたっていいじゃないか。

山田:意味の話、めっちゃしたいです。ちょっと感無量で、しばらく深呼吸させてください……。ふぅ。

高橋:(笑)。

国会で行われていることは茶番で、普通に考えて「こうすればよいのに」ってことができない社会や人間に疑問ばかりが浮かぶ。(山田)

山田:贅沢貧乏って、2012年立ち上げなんですけど、震災以前に作品を作ったことがないんです。

高橋:そうか。全部が3.11の後なんだ。

山田:戯曲を書いたのが20歳で大学3年の3月。公演をやったのが7月。被災地に行ったりもしていたのに、そのときは原発のことなんてまったく考えていなくて、いまとなっては不思議なんです。

20歳になって参政権を得て、それまで遠い話だと思っていた政治のこととか、急に考えなきゃいけないことがたくさんありすぎて、混乱したりして。それをなんとかするために作品を作ってきたんだな、って思うんです。

高橋:うん。

山田:どうしようもなく絶望するじゃないですか。国会で行われていることは茶番で、普通に考えて「こうすればよいのに」ってことができない社会や人間に疑問ばかりが浮かぶ。

そんなときに源一郎さんの本を読んで希望が持てたんです。一節読んで消化して、それから思ったことをメモして、またちょっと時間が経ってから読んで。一節一節読むたびにインスピレーションが湧くし、「ああ、こうやって考えればいいんだ」って光が見えた気がした。源一郎さんは、私のなかで希望を作れる人なんです。

高橋:……サンキュー(笑)。

山田:私たちの世代は高度経済成長期を知らない。それが普通で、嘆くことにもリアリティーがない。原発が爆発したのも普通だし、ガイガーカウンターで線量を測るのも普通だし、国会が茶番なのも普通だし。でも、それが本当に普通だと思っているわけでもない。それでも、それが私たちであることを受け入れなければいけない。

『テンテン』を書いたのは、これから未来を担うのは私たちだし、私よりも次の世代だし、ってことを考えたから。そのヒントになった源一郎さんの本は、「まだまだ考えられる転換の術があって、道はあるんだ」って言っている気がしました。

いろんな人の声に耳をすまして、その人になり替わるようにして書くってことは、つまり「作家として書く」ってこと。(高橋)

高橋:さっき山田さんが作品を書きはじめたのは3.11以降と言っていて、じつは僕が朝日新聞で『論壇時評』を連載しはじめたのも3.11以降なんですよ。

―『ぼくらの民主主義なんだぜ』はそれを集めたものですね。

高橋:しかも初回が2011年4月からだった。だから1回目が3.11の話なんです。でもね、『論壇時評』は本当にやりたくなかったんです。もともと僕は1960年代に学生運動をやったせいもあって政治嫌いになっていました。

高橋源一郎『ぼくらの民主主義なんだぜ』。東日本大震災直後からはじまった朝日新聞での連載『論壇時評』を加筆し新書化した(Amazonで見る)

―1960年代当時の若者には、「社会は変えられなかった」という落胆と幻滅を抱えた人が多いですね。

高橋:それも「逃げだな」と思うんだけど、それでも根本的に政治が嫌いって感情があるんです。それで『論壇時評』の依頼をもらったとき、いやだなと思いつつ、ほかの人とは違うやり方でやろうと考えていたタイミングで、3.11という日本の戦後最大の事件が起きた。

山田:運命的ですね。

高橋:そう、これもなにかの運命で「真剣にやれよ」ってことだと受け取りました。それで最初に書いたのが新幹線で東京を離れるお母さんたちの話。

山田:連載1回目の「ことばもまた『復興』されなければならない」ですね。

高橋:このときのことははっきり覚えています。なにも考えずに書き出したんです。この大事件が起きたときに母親たちが誰よりも敏感なアンテナを持っていて反応していた。それがなぜだろうと考えたかった。

そこからの5年間は、ずっと外に向かってアンテナを張って、1日24時間ある種の緊張状態のなかで、切実な「これだ!」という声をキャッチして書くってことを続けました。そういう声は逆に微弱な電波しか出してないので、すごく疲れました。

山田:読んでいて、本当に小さい繊細なものの声を拾っている感じがしました。ただの政治論ではなくて、源一郎さんを通した「作品」になっていたと思います。

高橋:さんざん悩んで書きはじめた『論壇時評』だったけれど、いろんな人の声に耳をすまして、その人になり替わるようにして書くってことは、つまり「作家として書く」ってことだったんですね。小説を書くときの気持ちとまったく一緒。正直な話、この5年間は作家マインドをかつてなく発揮してました。短編小説60回の連載を書いていたのと同じですね。

私が普段目にするお芝居にも、単純で勝手な「物語」を抱かせてしまう危険を垂れ流しているものが多くあるように思えてきた。(山田)

―贅沢貧乏の新作『フィクション・シティー』が間もなく初日を迎えます。

高橋:今回は、小説家が主役なんですよね? 興味深いなあ。

山田:今年のはじめくらいに、物語を書くとか、お芝居するとか、なにもかも嫌になっていたんです。物語が人に与える効果や役割が、全てマイナスに思えてしまって。

例えば、子供の頃に見た『3年B組金八先生』の上戸彩さんが演じた役で、トランスジェンダーの存在をはじめて知りました。その後から、ほかのドラマや映画でもたびたびLGBT(レズビアンやゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーといった性的少数者の総称)の人たちが出てくるようになったと思うんですけど、ちょっと気を抜いただけで記号的に描かれちゃうんです。

本当はそれぞれ個々にさまざまな悩みや希望を抱いているはずなのに、それを画一化して単純で勝手な「物語」を抱かせてしまう。さっき源一郎さんが言っていたような、「大人に対して意味を問う」ってことも、単純で勝手な「物語」を前提にしていることがしばしば起こる。

高橋:やばいよね。

山田:そうすると、私が普段目にするお芝居にも、そういう単純で勝手な「物語」を抱かせてしまう危険を垂れ流しているものが多くあるように思えてきたんです。もちろんある程度のカテゴライズをしなければ、作品も仕事もなにもはじめられないんですけど。

そうやって鬱々と考えているなかで「ポストモダン主義」という言葉を知ったんです。モダンと呼ばれるような、すでにあるかたちを壊すことでなにかが見えてくるかもしれない。あるいは、感じているこの違和感をそのまま作品にできるかもしれない……、みたいなことを考えて『フィクション・シティー』を書きはじめました。

私たちは「ブラジャーしなきゃいけない」って自動的に着けているけれど、当然「しない」って選択肢もある。(山田)

高橋:「フィクションである」「フィクションじゃない」って区別がこの世でもっとも怪しいもののひとつだよね。

山田:『フィクション・シティー』で「わたしは、フィクションなんかに救われない」っていうキャッチフレーズを書いたんです。これにちなんで、9月7日発売の『新潮』に「ブラジャーなんかに救われない」ってエッセイを書いたんです。

高橋:いやぁ、救われないよね(笑)。

山田:私たちは「ブラジャーしなきゃいけない」って自動的に着けているけれど、当然「しない」って選択肢もあるんです。では、なぜそうしないかと言うと「女はブラジャーをするものだ」っていうひとつのフィクションがあるから。

高橋:まさにフィクションだよね。

山田:法律も、誰かが考えたフィクションで、まぁ従ってもいいけど「どうせフィクションなんだからいっか!」みたいな距離感。それこそ「浮気しちゃいけない」とか、誰が言い出したのか? もちろんそれが誰かを傷つけることになるならしちゃいけない。でも、それだって最終的には個々人の責任であって、法律、社会規範、風紀みたいなフィクションに左右される理由なんて本当はない。

高橋:そう考えると小説もやばいよね。「フィクションです」って名乗ることで安全なものとして社会に流通しているけど、本当にやばいフィクションはフィクションと名乗ったりはしていない。そのことを気づかせないために小説のフィクションが手助けしちゃってることが往々にしてあると思います。

障がいのある子供がどういう風に生きていけばいいのか、親はどう関わっていけばいいかって情報は、どこにも書かれてない。(高橋)

―最近よく言われるポストトゥルースの問題ともキワどく接近していますね。オルタナティブな現実の可能性を投げかけていたはずの小説が、現実にすり替わってしまう。

高橋:新たにポストトゥルースと名付けるまでもなく、物語を作ることで社会を存続させるっていうのは、人間がずっとやってきた戦略ですよね。あらゆるところに物語がある。6歳になったら学校に行くとか、先生の言うことを聞けば高得点が取れるとか。まあそれは本当のことだけど(笑)。

山田:みんなが設定を守ってるから、本当になるんですよね。

高橋:でもいったんその設定の外に出ると、とんでもない。設定の外に出るとどうなるかわかる?

山田:どうなるんですか?

高橋:なにも書かれてないんですよ。僕の下の子供が9年前に急性小脳炎って病気になって死にそうになったことがあります。緊急入院して「助かる確率は3分の1です」と医者から告げられた。どうやら、ほとんど植物状態になるってことらしい。これから50年、60年、彼の人生の別のルートが突然突きつけられて、ガーン! ときました。

でね、障がいのある子供がどういう風に生きていけばいいのか、親はどう関わっていけばいいかって情報は、どこにも書かれてないんです。探せば奥の方にあったりするんだけど、僕たちがすぐにアクセスできる物語はどこにもない。通常のルートを外れると、なにも書かれていないんですね。

山田:源一郎さんが『さよならクリストファー・ロビン』で、「自分たちで自分の明日の物語を書かなきゃいけない」って書いてますよね。

高橋:毎日書かないと、自分の明日はない。でも多くの人たちは面倒くさくなっちゃって、じゃあどうしてるかって言うと、他人に書くことを任せている。これが分業ってことです。自分が会ったこともない人に、自分の物語を任せて、僕たちは生きているんだよ。超怖いよね、この話。

山田:怖い。だからなにも考えずにブラジャーを毎日するようになっちゃうんですよ。男は乳首を透かせていいのに、女は透かせちゃいけない。それは「男がエロい気持ちになるから」みたいなことを言われるけれど……。

高橋:幾重にも折り重なった、誰が書いたかわからないお話が僕たちの周りにはたくさんある。だからわからないものがあったら、誤魔化したり、安易にカテゴライズさせずに「わからない」とハッキリさせておいた方がいい。僕自身の作品にもそういうものが多くあります。飛び地のように、わからない場所があって、それは書いた自分にもわからない。

山田:『フィクション・シティー』にもわからないもの、不安になるような要素があるんですけど、稽古をしていて役者の「その不安な顔がいい!」って思うんです。まだ作品はどこに行くかわからないけれど、その作品の存在自体が希望につながる気がしています。

- イベント情報

-

- 贅沢貧乏

『フィクション・シティー』 -

2017年9月28日(木)~10月1日(日)

会場:東京都 池袋 東京芸術劇場 シアターイースト

作・演出:山田由梨

出演:

田島ゆみか

大竹このみ

神崎れな

猪俣三四郎

和田瑠子

野口卓磨

森準人

猪瀬青史

山田由梨公演日程:

2017年9月28日(木)19:30

2017年9月29日(金)14:00(アフタートークあり)

2017年9月29日(金)19:30

2017年9月30日(土)13:00

2017年9月30日(土)18:00(アフタートークあり)

2017年10月1日(日)13:00(アフタートークあり)

アフタートーク

2017年9月29日(金)14:00

ゲスト:香山リカ

2017年9月30日(土)18:00

ゲスト:岸政彦

2017年10月1日(日)13:00

ゲスト:高橋源一郎

- 贅沢貧乏

-

- 『NEWTOWN』@多摩ニュータウン

-

日程:2017年11月11日(土)~12日(日)

時間:START 12:00 CLOSE 19:00(予定)

料金:入場無料(一部プログラムは有料)

場所:東京都 八王子 デジタルハリウッド大学 八王子制作スタジオ(旧八王子市立三本松小学校)LINE UP:

演劇公演:贅沢貧乏『みんなよるがこわい』

フードマーケット『Gourmet Street Food』 by FOOD CART GASTRONOMIE

音楽市『INDIPENDENT LABEL MARKET:TOKYO』

カルチャーマーケット『Anonymous Camp』『東京カルチャーマーケット by CINRA.STORE』

and more

- プロフィール

-

- 高橋源一郎 (たかはし げんいちろう)

-

1951年生まれ。1981年『さようなら、ギャングたち』で第4回群像新人長篇小説賞優秀作受賞。1988年『優雅で感傷的な日本野球』で第1回三島由紀夫賞受賞。2002年『日本文学盛衰史』で第13回伊藤整文学賞受賞。著書に『ニッポンの小説』、『「悪」と戦う』、『恋する原発』ほか多数。

- 山田由梨 (やまだ ゆり)

-

劇作家・演出家・女優。贅沢貧乏主宰。2012年の旗揚げ以来全ての贅沢貧乏の作品のプロデュース、舞台作品の劇作・演出を手がける。自身も役者として出演するほか、デザイナーとしても活動中。主な出演作に舞台ベッド&メイキングス『墓場、女子高生』(脚本・演出:福原充則)(2014年)、映画『みちていく』(監督:竹内里紗)(第15回TAMA NEW WAVEコンペティションベスト女優賞受賞)(2015年)など。2018年1月三島由紀夫×デヴィッド・ルヴォー『黒蜥蜴』出演決定。

- 贅沢貧乏 (ぜいたくびんぼう)

-

2012年旗揚げ。山田由梨(劇作家・演出家・女優)主宰。舞台と客席、現実と異世界、正常と狂気の境界線をシームレスに行き来しながら、現代の日本社会が抱える問題をポップに、かろやかに浮かび上がらせる作風を特徴とする。2014年より一軒家やアパートを長期的に借りて創作・稽古・上演を実施する「家プロジェクト(uchi-project)」の活動を展開。一軒家を丸ごと使った観客移動型の群像劇『ヘイセイ・アパートメント』(第15回AAF戯曲賞ノミネート)や、アパートの一室で3ヶ月間に及ぶロングラン上演を実施するなど、既存の上演体制にこだわらない、柔軟で実験的な試みを行なう。2016年にはアトリエ春風舎にて、チェルノブイリや福島での出来事を題材にした『テンテン』を上演し話題となる。2017年9月28日より上演の新作『フィクション・シティー』では、史上最年少にて芸劇eyes単独公演に選出されるなど、劇場での活動にも注目が集まる。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-