2012年に高須咲恵と松下徹が発足し活動を開始したSIDE COREは、「都市空間における表現の拡張」をテーマに多数の展覧会を企画・開催してきた。ゲリラ的に作品を街に点在させたり、都内工場地帯のスタジオ兼オルタナティブスペースの運営を行う彼らの活動は、公共空間の隙間に介入し、新しい行動を生み出していくための実践となっている。

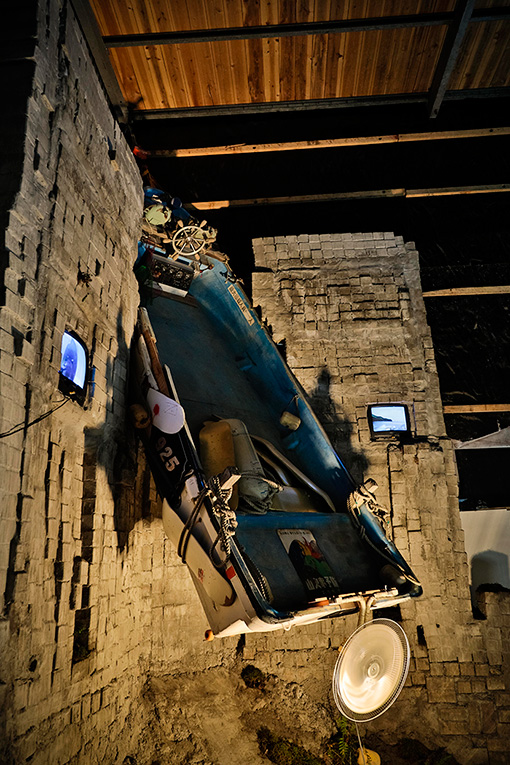

この夏に宮城県の石巻で開催された『Reborn-Art Festival 2017』でも特に異彩を放っていたのが、SIDE COREの展示『RODE WORK』だった。石巻の工場跡地で繰り広げられていたのは、工事現場の作業着姿でスケートボードをする映像、シャンデリアのように吊るされた警備用工具、津波の高さまでスケボーのように乗り上げた漁船、建物の周囲に設置された波のように細長いスケートランプ……。

ストリートカルチャーと、現代美術と、被災地の刺激的な出会い。こんな空間を作った人たちは実際にどのような思いで創作を行っているのだろうか? 彼らも運営に携わる京浜島のアートファクトリー「BUCKLE KOBO」にて、SIDE COREのメンバー、松下徹に話を伺った。

最初は現代美術としてのストリートアートというものをすごく考えていた。

―普段は東京がホームなんですよね。SIDE COREはそもそもどういったモチベーションではじめられたのでしょう?

松下:SIDE CORE自体は2012年に結成したんだけど、その前にSIDE COREの基盤となる『トウキョウアーバンアーート』(2011年)という展覧会をやったんだよ。震災後の節電で止まった噴水に登ってポートレイトを撮った菊地良太や、外に出られず自宅のあらゆるものにドローイングをした田井中善意など、震災後の個人的な行動に基づいた表現を展示したんだよね。

菊地良太『stuck』(2011年) / 『トウキョウアーバンアーート』より

―震災後のリアクションという側面が大きかったんですね。多くのアーティストが様々なアクションを起こすなかで、ストリートやグラフィティの手法に着目したのはなぜだったのでしょう。

松下:日本にはグラフィティをバックグラウンドに持ったアーティストがあまりいないけど、現代アートにはグラフィティの遺伝子はそもそも入ってるわけ。であれば、そういう遺伝子を持ったアーティストの表現の輪郭を探していきたい。それがSIDE COREのはじまりだった。グラフィティって一言で言ってもいろいろあるからね。

『SIDE CORE-日本美術とストリートの「感性」』 / SIDE CORE1回目の展示風景(左から松岡亮、井上純、小畑多丘の作品が並ぶ)

―それはいわゆる「現代美術」としてやりたかったのでしょうか。

松下:最初はそうだったね。現代美術としてのストリートアートというものをすごく考えていた。だから現代美術の作家とストリートのアーティストをぶつける展示もやったりしてね。なので展示の冒頭には、キース・へリングが来日した際に、ダンサーの着ていた服に描いたドローイングとその時の映像や、日本の元祖ストリートアーティストとして評価される日比野克彦の作品を、若手のアーティストたちの作品といっしょに展示をしたんだよ。

『SIDE CORE-日本美術とストリートの「感性」』展示風景 / 1988年1月、代々木公園歩行者天国でCHINOとアオピーを含むダンスクルーがブレイクダンス中、来日していたキース・ヘリングが彼らのダンスをモチーフに、歩道にチョークでライヴドローイングを行い、ダンサーの衣服にもドローイングを施した、当時の映像と服を展示。ヒップホップとストリートアート黎明期を象徴する貴重な資料

日比野克彦『HOUSE』(1983年)、『RECORD PLAYER』(1983年) / 『SIDE CORE-日本美術とストリートの「感性」』展示風景

松下:ただ、それが2014、5年くらいから徐々に変わってきて、「ジャンルなんて関係ないっしょ」みたいな世界に入っていったんだよね。ストリートカルチャーを題材にしながらも、いろんな作家が作品を作って、路上や公共空間にいかに関わっていくかっていうプロジェクトになっていった。

―ジャンルは関係ないと思うようになったのはなぜだったんでしょう。

松下:ジャンルとか文脈じゃなくて、もっと路上での実践や、アートとしての実践に変えてこうと思ったからかな。そしてそれをどういう風に捉えるかっていう枠組みを考える。

グラフィティライターが作品を作れば、それはもう既に現代アートになっている。

―もとからグラフィティへの期待は高かったんですか?

松下:アメリカの高校に通ってたから、当然のようにストリートアートから美術に入ったし、好きだったのね。逆に言うと、それがアートなんだと思ってた。でも一番影響されたのは大学1年のときに見た水戸芸術館の『X-COLOR/グラフィティ in Japan』(2005年)。日本のグラフィティライターだけを集めたすごい展覧会だったんだよ。

グラフィティって地域によってクセがあるんだけど、日本のグラフィティが土着的な進化を遂げて、キャラクター表現や絵画性においてある意味ですごく日本らしかった時代で、一番シーンが盛り上がってた最高のタイミングだった。何回も通って、「これだ!」って思ったよ。あれはいまやろうと思ってもできないな。

『X-COLOR/グラフィティ in Japan』(2005年)写真提供:水戸芸術館現代美術センター 撮影:齋藤剛

―グラフィティがアートの原体験だったんですね。そこから現代アートへどう繋がっていったのでしょう。

松下:森美術館の『六本木クロッシング2010』(2010年)でグラフィティと現代美術をボーダレスに展示してるのを見て、「ストリートアートとして現代美術に介入できるじゃん」っていうのは思ったね。それらを引き継ぐ形でSIDE COREが派生していった。ただ2010年前後くらいから、俺たちがやるまでもなく、ストリートの文脈のモノも現代美術に接続されていく時代になってきていたんだよ。

『六本木クロッシング2010』(2010年)よりHITOTZUKI(Kami+Sasu)『The Firmament』写真提供:森美術館 撮影:木奥惠三

―私もアーティストとして活動していますが、周囲は逆にグラフィティやストリートアートの影響を受けていない作家の方が少ないとすら感じます。

松下:みんなストリートの精神を受け継いでるよね。でもそれは1960年代、日本の前衛芸術の時代から、路上への介入やハプニングがコンテクストとして元々あったからなんじゃないかな。だからグラフィティライターが作品を作れば、それはもう既に現代アートになっているよね。

EVERYDAY HOLIDAY SQUAD『UNKNOWN』(2015年)『SIDE CORE - TOKYO WALKMAN』より / 渋谷の地下道を探検し大きなネズミを描いた映像

社会をどうにかしたいではなくて、自分の自由をどこまで拡大できるか。

―SIDE COREは都市空間に対する介入が大きなテーマになっていますが、元々現代の都市に対する違和感みたいなものがあったのでしょうか。

松下:違和感というよりも、いかに都市で遊ぶかっていうところに関心があるな。グラフィティやスケートボードって、普段人が見ない場所のディテールを読み込んでく作業だと思うわけ。だから俺たちの都市に介入していくプロジェクトは、まず場所や視点ありき。街に出て実際に歩くときのスケールが全てなんだよ。

単純に言えば、「国会議事堂にbomb(グラフィティを描くこと)したら一番偉い」と思うかもしれないけど、誰もやらないし、それだとグラフィティにならないんじゃないかな。場所の状況を読み込んでく行為のなかで、都市への新しい介入の仕方や別のレイヤーへの持って行き方を探していく。

だからリベラルっていうよりもリバタリアン(自由至上主義者)的だよね。社会をどうにかしたいとは誰も思ってなくて、どっちかって言うと、自分の自由をどこまで拡大できるかっていう世界観だね。

TENGAone『YEN』(2017年) / 『鉄工島フェス』より

―単純に考えると、「都市が小綺麗になってつまらなくなっている」と思ってしまいがちですが、そうではなく、環境を読み替えていく、と。

松下:もちろん街を自分たちで作ってみたいといった欲望はあるけど、結局どういう状況になっても遊べるしさ。例えば日本みたいな法治国家で、東京もどんどん規制が厳しくなっていって大変だけど、グラフィティスポットとしては東京って世界中の人から大人気だからね。

『SHORT CIRCUIT』curation by SIDE CORE / フランスのグラフィティライターRIZOTによる、東京の都市のシステムを使って絵を描いていく映像作品

ヨーロッパの整然とした街より、ゴチャゴチャしてて色んな場所に死角がある東京は、グラフィティをやるのに適した環境なんじゃないかな(笑)。フィールドとして、東京という都市は面白い。

フォーカスを渋谷に絞ったとたんに、街のなかが変わって見えるっていう現象が起きはじめた。

―そういった街の面白さを体感できる、夜の街を歩くプロジェクト『MIDNIGHT WALK tour』もやられてますね。

松下:『MIDNIGHT WALK tour』は、実際に街中を見て歩きながら作品を作って、置いて、鑑賞していく展示みたいなもの。石巻でもやったんだけど、例えば石巻って電柱になぜか配電盤の入った箱があって、そこにコンセントが付いてるの。

なぜかわからないんだけどそれが面白くて、それこそ正にディテールだよね。普通その箱を開けてみようとも思わないし、開けてそこにあるコンセントにプラグをさそうと思わないけど、さしたら電気がつくんだよ(笑)。

東京にも野良コンセントは結構あるけど、それを使って作品を作る想像とかすると楽しいよね。じゃあ、スピーカー置いてみようとかさ。そういう意味で自分の領域や町の中のレイヤーを拡大していく。

『MIDNIGHT WALK tour in ISHINOMAKI』(2017年) / 深夜、石巻の街を歩き、昼間には見えない景色や作品を見てまわるツアーを開催した

―私も『MIDNIGHT WALK tour』に参加して一緒に渋谷を散歩したとき、ビルの屋上に登ったりして、街のなかに縦軸がこんなにあるんだというのを改めて思いました。

松下:街の見え方がぜんぜん変わるんだよね。例えば渋谷だったら、靴屋の前のゴミ箱には、靴が捨てられてるっていう現象があるんだよ。どういうことかというと、靴屋で靴買った人たちが元々履いてた靴を捨ててくのね(笑)。冗談みたいだけど、そういったところから都市の本質が見えてくることがある。

例えば渋谷のギャラリーBLOCK HOUSEで『STREET MATTERS』っていう渋谷の土着的な物語を拾い上げる展示をやったときは、グラフィティライターを中心とした不特定多数のアーティストのユニットであるEVERYDAY HOLIDAY SQUADがホームレスの人とコラボレーションした作品が2つあった。『しゅうかんさんの写真』って作品では、ホームレスのしゅうかんさんにカメラを渡して写真を撮ってもらったのね。

画的な良さもあるんだけど、どの写真にもしゅうかんさんが街中でゴロゴロ引いてる荷物が写ってて、次のカットでは荷物が増えたりしてる。ホームレスがカメラを向けるってことに対する街の人の視線も面白い。

『SIDE CORE - STREET MATTERS』よりEVERYDAY HOLIDAY SQUAD『しゅうかんさんの写真』 / しゅうかんさんの荷物が映っている

『しゅうかんさんの写真』 / 実際の展示の様子としゅうかんさん

松下:もうひとつは同じくEVERYDAY HOLIDAY SQUADの『まことさんのコレクション』っていう作品。まことさんは元々宮下公園に住んでたんだけど、ナイキパークになって追い出されたのね。そのときに追い出した側の行政が、近くの駐輪場にブルーシートハウスをたくさん作って、そこに引っ越した。だからあれ、区営住宅なの(笑)。

まことさんは街のなかを歩いて1個1円になる空き缶を集めながら生活してたんだけど、捨てられたオモチャも採集してて、それを自分の家の前に置いてたんだよね。でも、またその家も撤去されちゃうからってことで、そのオモチャを預かって展示したんだ。

『SIDECORE - STREET MATTERS-』よりEVERYDAY HOLIDAY SQUAD『まことさんのコレクション』の展示風景

松下:こうやってフォーカスを渋谷に絞ったとたんに、街のなかが変わって見えるっていう現象が起きはじめたんだよ。だから場所との結びつき方って面白い。こういう事実はジャーナリズムじゃなかなか報道されなくて、街に実際にいないと出会えないからね。ストリートアートってものだけを抽象的に拾い上げてもうまくいかない。

『SIDECORE - TOKYO WALKMAN-』よりMADSAKI『untitled』(2015年) / 2階建式のトールバイクに乗ると、高い視点から街を見ることができる

アートが特定のコミュニティとか実際の生活と繋がってきた感じはするし、そういう作品の方が面白いよね。

―場所との結びつき方に関して、芸術祭の隆盛に代表されるように、いま、現代アートの世界で地域性に対する意識が強いことについてはどう思われますか?

松下:要するにアートが社会のなかで可能になってきたってことじゃないかな。逆に言えばアーティストは、アート業界のなかでアーティストになるんじゃなくて、あるコミュニティに対して有効な表現をできるようになってきた。

アートにありがちな「難しくて分からない」じゃなくて、話を聞けば「ああ、なるほど」って思えるような。社会と繋がったっていう言い方はあまりしたくないけど、アートが特定のコミュニティとか実際の生活と繋がってきた感じはするし、そういう作品の方が面白いよね。

『SIDE CORE - 公共圏の表現』よりMADSAKI『Untitled』(2014年) / 百貨店の化粧品売り場に掲げた「砕けた会話の断片」。アート関係者だけでなく広い鑑賞者に向けた展示

―それはアートが変わったからか、社会が変わったからか、どちらだと思われますか?

松下:どっちもじゃないかな。俺らが学生のときはリーマンショックの前で、「絵を売れ」とか「ギャラリーに入れ」とか、「誰々がどっかの美術館のグループショーに出たらしいよ」とか、そんな話が多かったね。

でもいまはアート業界自体に中央集権的な権力が無いから、その意味でアートは変わったよね。自分たちの住んでるところで自律した活動をする方が面白い。結局みんなそこで暮らしてるわけだからさ。

『SIDECORE -rode work- 』展示風景よりEVERYDAY HOLIDAY SQUAD『RODE WORK』(2017年) ©Reborn-Art Festival 2017

俺たちに根ざしてるストリートカルチャーって、ボーダーがないから文脈がその場所と自然と繋がるんだよ。

―『Reborn-Art Festival 2017』での展示『RODE WORK』がとても刺激的でした。会場となった場所は元々どんな場所だったのでしょう。

松下:元々石巻の港町にある水産加工会社の冷凍加工工場だったんだけど、2011年の東日本大震災で4m近い津波が来て壊れちゃった。そこを「震災の歴史を遺す場所にしたい」って考えて、地元のスケートボーダーに貸し出した。そこで運営されてたのがOneparkっていうスケートパークだったんだよね。だから震災のドサクサによってできた場所。

『SIDECORE -rode work- 』よりBABU『untitled』(2017年) / スケートパークOnepark裏側の展示風景。右上にBABUの絵が展示されている ©Reborn-Art Festival 2017

松下:今回のポイントは消防法の問題だった。震災後に行政的な区画整理が進んで、消防のチェックが街全体に入ったことで、震災の跡を残した建築が当たり前のことながらやり玉に挙がったんだよ。

そのひとつがOneparkだった。それまでは消防署のチェックが入っても「震災後」っていう時間感覚があったからおとがめ無しだったんだけど、行政的にはその時間感覚は終わってきてるってことを知らせたいと思ってるし、商業地だから魚市場を中心に再開が早くて、工場はもうほとんど稼働してる状況だった。

巨大な防潮堤を建設中のOneparkの真横にある日和大橋からの風景

―そのOneparkがスケートパークとして運営できなくなる、というなかで展示を行ったんですね。

松下:そう。その経緯自体が興味深かったんだよね。やったことは、アートプロジェクトとして展示や作品がその場所とどう結びつくかっていう問いに対して、俺たちが根ざしてるストリートカルチャーを題材にしていくっていうこと。

グラフィティやラップもそうだけど、ストリートカルチャーってボーダーがないから文脈自体は自然とその場所と繋がるんだよね。それがよかったんじゃないかな。無理矢理アートを持ってくるわけでもなく、その場所のコンテクストに寄り添いすぎるわけでもない。

ストリートカルチャーによって繋がることはもちろん、自分たちが石巻で一からはじめて、あの場所に根を張ることが重要だった。

―文脈なくフラットに繋がることができるストリートカルチャーの要素が上手く機能したんですね。展示空間や作家、作品はどのようにキュレーションされたのですか?

松下:構成としては、中心にスケートパークがあって、その周辺に作品を展開していくというもの。作家は、スケーターでアーティストでもある人とか、スケートボードの文脈に繋がりがあるアーティストを中心に選んでいった。

例えばグラフィティライターでスケーター、和彫り師でもある北九州の異端児としか言いようのないBABUさんや、日本の代表的なスケーターである森田貴宏さん。森田さんはアブストラクトな表現のめちゃくちゃカッコいいスケートビデオを撮る映像作家としても有名で、今回も映像作品を作ってくれた。

BABU『oneenergyBlue』 / Oneparkのオープン当初に誰かが衝動的に作ろうとして挫折したランプの残骸を引き継ぎ、壁面に残る津波の跡の高さまでブロックを積み上げた。このスケートランプに登ろうとしている船は、元々は津波によって破損し処分されようとしていた漁船 ©Reborn-Art Festival 2017

松下:さっき言ったようにOneparkのなかでスケートができなくなったから、建物の回りの隙間に細長いスケートコースを作ったんだよ。津波がモチーフで波のようにボコボコしてる道なんだけど、実際に滑れるし、スケーターだったら「ナニコレ滑りてぇ!」みたいになる。「あんなに細長いランプになってる場所ないな」って。

『SIDECORE - rode work』より、森田貴宏『line wave』展示風景 / 建物の回りの隙間にまっすぐ伸びる細長いスケートコース ©Reborn-Art Festival 2017

松下:あとはSTANGっていう大阪のグラフィティライターに、東北を回って集めたZINEの移動式ショップを開いてもらった。グラフィティって、「オールシティ」って言っていろんな街を回ってく「旅」がひとつの重要なファクターとしてあるのね。そのなかで彼は旅をしながらZINEを通して各地で情報交換をしていく。普段からモノを拾い集めて写真やオブジェを作ってる赤木楠平ってアーティストには、石巻にある素材で自分の部屋のような空間を作ってもらった。

『SIDECORE - rode work』よりSTANG『ZINE SWAP MEET CAMP』(2017年)展示風景 ©Reborn-Art Festival 2017

『SIDECORE - rode work』よりNampei Akaki『OUT END PEOPLE』(2017年)展示風景 ©Reborn-Art Festival 2017

―EVERYDAY HOLIDAY SQUADによる工事現場の作業着姿でスケートボードをする映像と、会場に吊るされていた工事器具で作られたシャンデリアも非常に印象的でした。

松下:まずOneparkが使えなくなったから、外にスケートボードをやりにいくっていうのがベースの物語としてあったのね。そこで、震災後の石巻に広がってたのは工事現場だった。

あの建設機材は全て「仙台銘板」っていう会社から借りているんだけど、震災後に日本中で工事が増えたから、「仙台銘板」が会社として大きくなって、いまや東日本全域はほとんどこの会社の機材を使うようになったわけ。東京もそう。だから、震災からはじまって起きたことが、こっちの日常まで届いてる。工事現場(=『RODE WORK』)によって日本中が繋がっていくのが面白いと思ったんだ。

『SIDECORE - rode work』よりEVERYDAY HOLIDAY SQUAD『RODE WORK』(2017年)展示風景 ©Reborn-Art Festival 2017 / 工事現場の作業着姿でスケートボードをする映像

『SIDECORE - rode work』よりEVERYDAY HOLIDAY SQUAD『RODE WORK』(2017年)展示風景 ©Reborn-Art Festival 2017 / 建設機材で作られたシャンデリア

松下:特に面白いのがシャンデリアに使われていたこの工事灯。電波時計と似た仕組みが内蔵されていて、東日本と西日本に分かれて全てライトの点滅のカウント数が合わせられているの。つまり今この目の前に見える光の点滅は、石巻や他の地域にあるそれと同期して点滅しているということ。

―石巻と他の地域との繋がりもディレクションのなかで大きかったんですね。

松下:ストリートカルチャーによって繋がることはもちろん、自分たちが石巻で一からはじめて、あの場所に根付くことが重要だった。だから今回、地域とのコミュニケーションも含めて上手くいったのは、場との関わり方を作ったからかな。基本的には東京の路上が自分たちの場なんだけど、それを移動していったときに、どう関わるかを定義できたんだ。

実際一番面白いのは、アーティストのスタジオとか、制作をしている現場のアトリエなんだよね。

―SIDE COREは、東京・京浜島のアートファクトリー「BUCKLE KOBO」の運営にも携わってますね。

松下:京浜島は新幹線の頭とかスペースシャトルの部品とか、図面から起こして一点モノの製品を作る特殊技術を持った町工場の集まる工業地帯。その鉄工所の空いているスペースを貸してもらってるんだよ。

ここをやってる目的のひとつは、「都内で使ってない空間をアーティストに貸し出していく良いモデルケースになったらいいな」っていうこと。オリンピックの跡地とか築地の跡地とか、「どうなるんだ?」って話じゃん。かといって、スポンサーつけて商業施設作って、家賃とって店舗入れて、ってやってもしょうがない。

松下:場所が都心というところも重要で。結局、都心で権力を持ってるのはギャラリーとか美術館で、アーティストは頑張れば頑張るほど郊外に行く傾向があるんだよ。でも実際一番面白いのは、アーティストのスタジオとか、制作をしている現場のアトリエなんだよね。

アメリカにもスタジオビジティングという文化があるんだよ。現にここ(BUCKLE KOBO)にも、アーティストやそれに関わる人たちだけでなく、周辺の職人たちが入り乱れてくる。こういう場所をきっかけに、東京の都市がアーティストに解放されていけばいいなと思う。

既にあるものを活用して自分たちで好き勝手に使ってく。それは絶対やった方がいい。

―東京のスペースをもっとアーティストに開いて貸し出していくべきだ、と。

松下:東京ってアーティスト村だった歴史がないよね。世界各国にはアーティストたちがスクワットして住んだり、制作したりする場所がもっとあるのに。だからそういう場所を作りたいなと思ってる。でも自分ひとりで作れるものじゃないから、色んな人たちが関わって、みんなでそういった都市を設計していきたいね。

この前、京浜島を会場にした『鉄工島フェス』っていうイベントがあったんだけど、鉄工所のなかで本格的にフェスをするなんてこともないじゃん。ブロックパーティだよね。場所があればそういう面白いことができる。一から作ろうするんじゃなくて、既にあるものを活用してスタジオのアーティスト、鉄工所の職人、様々なネットワークを持つ沢山の人たちで好き勝手に使ってく。それは絶対やった方がいいよね。

『鉄工島フェス』での様子 / 近隣の鉄工所一体でブロックパーティを行った ©鈴木雄介

『鉄工島フェス』での様子 / 根本敬がBUKLE KOBOにて4か月の時間をかけて描き上げられた『樹海』の前で歌う七尾旅人 ©鈴木雄介

―最後に、これから都市空間のなかでアートや表現はどうなっていくと思いますか?

松下:アーティストが住んでる場所や生活空間で実践したことが街を変えてくってことが起こってきたらいいよね。この間、グラフィティのアーティスト、バリー・マッギーが面白いことを言ってたんだよ。「いまは一番いい時代だ」って。「えー! 最低じゃーん」とか思ったんだけど、「アメリカも日本も絶対そうだよ」って言ってて。

それは確かに一理あるなと思った。いまはマーケティングが一通り終了したりとか、社会が多様化していて、中央集権的な権力やマスメディアの力でなにか起こそうとしても上手くいかない時代。だからこそ個人が発信できるし、個人が反応もできる。そういうとき、アートにチャンスがあるんじゃないかな。

- イベント情報

-

- 『開閉しろ都市』Part.1

EVERYDAY HOLIDAY SQUAD『渋谷の部屋』 -

2017年11月17日(金)~12月22日(金)

会場:東京都 西麻布 SNOW Contemporary

時間:13:00~19:00(水曜は21:00まで)

休廊日:日曜、月曜、火曜、祝日

- 『開閉しろ都市』Part.1

-

- 『開閉しろ都市』Part.2

SIDE COREディレクター・松下徹『常磐の部屋』 -

2018年1月12日(金)~

会場:東京都 西麻布 SNOW Contemporary

時間:13:00~19:00(水曜は21:00まで)

休廊日:日曜、月曜、火曜、祝日

- 『開閉しろ都市』Part.2

-

- 『リボーン・アートフェスティバル 東京展』

-

2017年10月20日(金)~12月30日(土)

会場:東京都 外苑前 ワタリウム美術館

時間:11:00~19:00(水曜は21:00まで)

休館日:月曜(12月4日は開館)

料金:大人1,000円 学生800円 大人2人券1,600円 学生2人券1,200円 小中学生500円 70歳以上700円

-

- 『カオス*ラウンジ新芸術祭2017 市街劇「百五〇年の孤独」』

-

2017年12月28日(木)~2018年1月28日(日)※1月からは金土日祝のみ

会場:福島県 いわき市 zittiほか、泉駅周辺の複数会場

時間:10:00~18:00

観覧料:1000円(高校生以下は無料)

- プロフィール

-

- SIDE CORE (さいどこあ)

-

2012年、高須咲恵と松下徹が発足し活動を開始。「都市空間における表現の拡張」をテーマに、展覧会を多数開催。近年では、街全体を使った不定形の展覧会『MIDNIGHT WALK tour』を開催。アーティストとゲリラ的な作品を街に点在させ、既存の建築や壁画、グラフィティや街を巡る。また、都内のスタジオ兼多目的スペースの運営をおこなっている。これらの活動は、公共空間のルールを紐解き、その隙間に介入し、そして新しい行動を生み出していくための実践である。

- フィードバック 17

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-