日本を含めた世界情勢を予想することの難しさが際立つ現代。そんな2010年代がもうまもなく終わろうとする中で、これから社会に出ようとしている若者たちは、自分たちの未来をどのように考えているのだろうか?

オンラインゲームの開発・運営で知られるコロプラ創業者、馬場功淳が設立したクマ財団が運営するクリエイター奨学金事業は、25歳以下の学生を対象とする支援制度。その第一期生となる、50名の若きクリエイター、研究者、アーティストたちの成果展示がまもなく行われる。

今回、その奨学生の中から「ロボットいきものクリエイター」の近藤那央、遠隔コミュニケーションを研究する城啓介、ハヤカワSFコンテストで大賞も受賞しているSF作家・津久井五月の三名を招いて話を聞いた。鼎談テーマはSFと未来について。近年注目の集まるSF映画を入り口に、三人が見据えるアート、文化、科学の向かう先を聞いた。

SFっていうジャンルが節目にきていると思います。(津久井)

ーここ数年、『スター・ウォーズ』新三部作、『メッセージ』(2016年)『ブレードランナー2049』(2017年)など、SF映画の注目作が立て続けに公開されています。みなさんはそういったSF映画はチェックされていますか?

城:僕は見るほうだと思います。最初に見た『スター・ウォーズ エピソード1 / ファントム・メナス』の世界観に憧れすぎて、母親に「なんで100年後に産んでくれなかったんだ!」って文句言ってました。

津久井:自分はスペースオペラ的なものにあまり興味が湧かないんですよね。SF作家のはしくれとして、「それでいいのか?」って感じですけど、『ブレードランナー2049』は好きで、SFでも主軸が人間の話になってるものは気になりますね。

城:僕は津久井くんの小説『コルヌトピア』を読んだから、その気持ちはすごいわかる。津久井くんの書く小説の世界観は構築の仕方がすごい緻密で、「悪と善の二項対立でキャラクターが戦って、悪を倒しましたイェイ!」って感じじゃないよね。

津久井五月『コルヌトピア』早川書房刊(第5回ハヤカワSFコンテスト受賞作) / (Amazonで見る)

ー近藤さんはいかがですか?

近藤:私、SF映画はあんまり見ないんです(苦笑)。私は映画よりアニメですね。小学生の頃にNHKで放送してた『電脳コイル』(2007年)が好きでした。ペットマトンというよくわからない生き物と電脳空間で遊べる、っていう世界観。いまのAR技術がもっと進化したような電脳メガネというアイテムがあって、電脳空間と実空間を行き来しながら謎に迫っていく描写が面白かった。

『電脳コイル』 Blu-ray Disc Box / (Amazonで見る)

ー私のような1980年代生まれにとっては、映画やアニメのSF表現ってすごい遠い未来のものってイメージがあったのですが、今やそこに登場する未来のガジェットが実現できる寸前まで時代は進んでいるように思います。20代のみなさんは、現在をどのように見ているのでしょう?

津久井:21世紀に入ってからは現実に「これってSFそのものじゃん!」みたいな技術が実装されてきている。そういう意味ではSFっていうジャンル自体が節目にきていると思います。かつての『鉄腕アトム』的な未来感が消費し尽くされて終わっちゃったな、っていう感慨がありますよね。

じつは新鮮な未来って、もっとベタな現実の日常にあるのかもしれない。(城)

近藤:大学のインタラクションデザインの授業で、学生が考える案が全部「懐かしい未来」になってる、って先生が言うんですよ。みんなが「未来っぽい」と考えてるものって、昔のSFで作られた未来像で、そんな未来は実際には実現しないし、そもそも「未来っぽい」だけで「新しいアイデア」ではない。

城:うちの先生はまったく同じ概念のことを「近過去」って呼んでますね。僕らがいろいろアイデアを出しても「なんかそれ聞いたことある。近過去だね」って言われると、めっちゃ傷付く(苦笑)。

津久井:一般的なSFのイメージって今やレトロフューチャー、つまり骨董趣味なんだよね。じつは新鮮な未来って、もっとベタな現実の日常にあるのかもしれない。それは発見されてないだけで、じつは一番未来的だったりするんですよ。

近藤:例えば、映画の『ベイマックス』(2014年)って、SF的発想から出てきたのではなくて、既にあったソフトロボティクスの研究成果をあのふわふわのかたちにした結果だと言われていて。つまり、SFを夢見て研究者になった人の作ったものが、SFになっていく。

津久井:ロボットとかAIのような異質なものが人間と対立する、っていうのが昔のSFだったけれど、犬や猫と同じような感じでgoogleアシスタントがいる今の状況では、ロボットの反乱を描いても新鮮でもなんでもないよね。

城:『her / 世界でひとつの彼女』(2013年)って映画で、耳に挿したイヤホン越しに音声だけのAIと恋をするって話も、日常感溢れる絵で見せられるとかなりリアルだったな。

近藤:私の先生世代の研究者はSFで描かれる未来に憧れて研究の道に入った方が多いけれど、私たちの世代になると「みんなが見てる」ぐらい流行ったSF作品自体がないんです。こっちは全く見たことないのに「これって『攻殻機動隊』みたいだよね」とか言われて、既存の枠組みにはめられるのは、「ちょっと違うな〜」って感じます。自分の研究や作品は、そういう視点に流されないようにしないと、って思っています。

ーおじさん世代からすると、すごい耳の痛い話ですね(苦笑)。

AIBOは言うこと聞いてくれて可愛いんだけど、私が好きなのはまったく動かない亀のほうかも。それってなんでだろう?(近藤)

ー近藤さんは高校時代に、ペンギンロボット研究開発チーム「TRYBOTS」を結成して注目を集めました。さきほども電脳ペットの話題が出ましたが、その活動の原点はどこにあるのでしょうか?

近藤:女の子にありがちですけど、もともと動物好きなんです。でも家がマンションで動物を飼えなくて、それで親が小学校の時にAIBO(1999年よりソニーが販売しているペットロボット。2018年に新型が発表された)を買ってきたんですよ。それ以来ずっと一緒に暮らしているんです。

ー今でも動いてるんですか?

近藤:実家に帰るとまだ元気ですよ。それが私の日常の風景で、AIBOと暮らしているとロボットのダメなところもよくわかる。その後にハムスターやリクガメも飼ってみたんですけど、まったく動かない亀と比べてAIBOは踊ったり言うこと聞いてくれて可愛いんだけど、「でも私が好きなのは亀のほうかも。それってなんでだろう?」みたいな素朴な疑問が原点かもしれないです。一番やりたいのは、ハム太郎みたいな生き物がずっと一緒にいてくれることなんですけど(笑)。

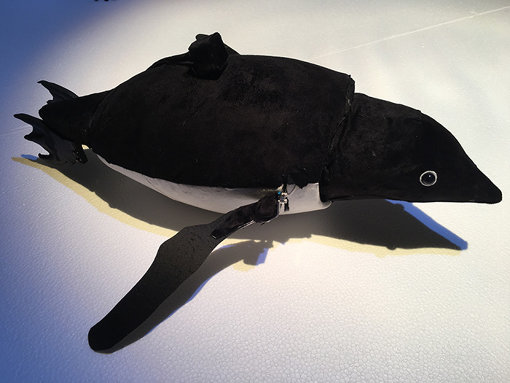

近藤那央『ペンギン型水中ロボット もるペン』 / はばたきだけで水中を泳ぐことのできる、ペンギン型水中ロボットの開発を、TRYBOTS代表として2013年より続けている

城:近藤さんみたいな感覚を僕が味わったのは『ロックマンエグゼ』(2001年、ゲームボーイアドバンスのデータアクションRPG)かな。

ー難易度の高いアクションゲームだった『ロックマン』(カプコンから発売しているアクションゲームシリーズ)を、低年齢向けにした別シリーズですね。

城:世界観が今で言うIoT(「モノ」がインターネットを通じて相互に制御する仕組み)なんですよ。インターネットで全部がつながっていて、ネットの世界にもアクセスできる。そこでは「プログラムくん」ってキャラクターが活動してて、彼らと話して問題を解決すると現実世界の冷蔵庫が直る、というような世界観。

個人的にすごいと思ったのが、主人公が一緒に戦うロックマンの正体が、じつは亡くなった双子のお兄ちゃんの遺伝子をもとに構築した人格って設定だったこと。それって幽霊と話しているようなものじゃない?

近藤:たしかに。

城:1960年代に「ダッコちゃん」って人形が流行りましたよね。ビニール製の人形で、腕にしがみつくようになっている。当時の写真を見るとみんなダッコちゃんを持って江ノ島で歩き回ったりしててヤバいんですけど(笑)。『ロックマンエグゼ』の世界観って言ってみれば「ダッコちゃん2.0」みたいなもので、現在のロボットやコンピュータと人間がいかに関わるか? って議論ともつながる。

近藤:私もダッコちゃんは注目してる。自分の友だちを外に持ち歩くって感性が現実で起こった事例だから。

城:やっぱりそう思う? 俺一人だけだと思ってた!

ー局地的にダッコちゃんブームが到来していますね(笑)。

建築やランドスケープは規模が大きすぎて実現性が低いから、文章で作るのが一番コスパがよかったって言ってたよね。(近藤)

ーSF作家の津久井さんにとって、今に繋がる原点とはなんでしょうか?

津久井:大学で建築学科に行ったのが直接的な理由だと思います。ランドスケープデザインって分野に興味があって、植物や石を用いて街や庭のような大きな空間をデザインするんですね。人工物だけの世界から、人間ではない他の存在へと開いていく感じが面白い。その過程で人間と人間じゃないものの関係を考えてみたいと思って、それが結果としてSF小説になった、という経緯です。

近藤:クマ財団の奨学生が集まった合宿の時に、自分がやってる建築やランドスケープは規模が大きすぎて実現性が低いから、文章で作るのが一番コスパがよかったと言ってたよね。

津久井:規模が地球レベルの話になっちゃうからね(笑)。文章だったらすごく簡単に条件設定ができる。

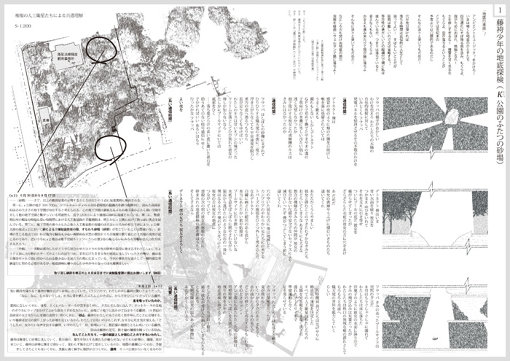

藤袴少年の地底探検(Κ公園のふたつの砂場)/ 建築設計のプレゼンテーションシートのような形式で詩や文章を構成したスタディの第二作。小説を書き始める契機となった

城:研究者の側にいる僕としては、津久井さんがSF小説でやろうとしていることは結構グサッと刺さるんです。研究分野では、何かを証明する必要と手順がシステマティックに決まっていて、それに沿って進む必要がある。

でも、小説やアートにはそれとは違う自由があるんです。最近はデザイン分野でもスペキュラティブデザインのように、実現性よりも提案や思索を重視する傾向が強くなっていて、研究者としてはジレンマを感じるんですよね。

大学の授業で美大生と関わる機会があったから薄々感じてはいたけれど、クマ財団の奨学生になったことで確信してしまったんです。(近藤)

津久井:デザインとアートって分かち難いものだけど、この現実の外に向かう遠心力が働くのがアートで、内側への求心力が働くのがデザインだと個人的には思っています。スペキュラティブデザインは発想の飛躍もあって遠心力を働かせるけど、デザインを名乗っている以上、最終的には求心力に戻ってくる感じかな。でも戻ってきたらその中心が変わっていた、っていうような。

城:よくわかる例えだね。津久井さんの話も踏まえると僕は今人生の低迷期にいると思っているんですよ……(苦笑)。

大学2年の時に大学ロボコン(全国大学のゼミがロボットを自作し競技を行うコンクール)に参加していて、楽しかった。あらかじめ与えられた課題があって、それをクリアするためにいろんな工夫をしなさい、っていう決定論的な世界で、極端に言えば課題そのものに対して創造的なことは何も考えなくてもいい。

城:でも、ゼロから事物を創造するって世界では、その考え方は通用しない。さらに、今僕が研究に従事しているヒューマンインタラクションの分野は他の研究領域と比べると定義や価値が曖昧だから、あえて言うと「アート」的な考え方が必要になってくる。その時に研究者として生きようとしてきた自分のアイデンティティーが揺らぐんです。

近藤:そのジレンマは私にもあって、いつか大学院に進もうとは思いつつ、このまま学部から続けるのは違う気がしてます。だから、来年からはしばらくニートなんですけど(笑)。

城:そのジレンマに関連して、クマ財団のクリエイター奨学金事業に参加して衝撃だったのが、想像以上に美大の学生が多かったこと。この奨学金自体が「クリエイターだったらなんでもあり」という開放感に満ちているけど、考え方が「ここまでか」というぐらい違ったんです。

例えば家を建てる場合、研究者だったらまず設計図を引こうとするんです。「家にはどんな機能が必要か、雨が降ってきたら防ぐために屋根が必要だ」ということを考える。でも美大の人たちは「この材木がエモい。じゃあこのエモさを家の中心にしよう!」って考えるんですよ。結果的に家ができなくても、「まあよし」とする。その発想は研究ではありえないんです。

近藤:その衝撃に、私もクマ財団で出会ってしまったかもしれない(笑)。

城:大学の授業で美大生と関わる機会があったから薄々感じてはいたけれど、クマ財団の奨学生になったことで確信してしまったんです。ああ、やっぱりみんな「この木エモいドリブン」でやってるぞ、って。

研究者が頑張って機能や設計図を考えている一方で、まったく違う価値観でずんずん突き進む人たちがいる。でも、それがとても必要なことだと自分でもわかっているから、なおさらジレンマが深まる。そういう人たちとかなり密接に出会えたのは今回の大きな経験でしたね。

ー3月24日、25日にみなさんは成果発表展示を東京・青山のスパイラルで行います。そこではどんな作品を発表する予定ですか?

津久井:僕は自分の小説の世界をビジュアルでプレゼンテーションするような内容です。もともと建築学科だったこともあって、模型を作ったりすることはできる。そこでちょっと変わった素材を使ってみようかな、と考えているところです。

近藤:私は、これまでも生き物っぽいロボットを作ってきましたけど、今回は初めてそれをたくさん作ってみようと思っています。それぞれの動きが同期してむにゅむにゅ動く。ぱっと見は可愛いけれど、深堀りしていくと社会とかいろんなことが想像できるようなものになればいいなと考えています。

ー動物園のうさぎ小屋のような感じですかね。では、人生の低迷期にあるという城さんは?

城:(笑)。僕が研究しているのが遠隔コミュニケーションなんですけど、ロボットと言いながらその先に人がいる領域なんですね。でも、カメラで直接相手の表情を見たりするのではなくて、LED光の動きで相手の感情や気配を伝えることをしています。今回の展示には、LEDを用いた一種の球面ディスプレイを作って、その上に表示される光の動きだけでコミュニケーションを成り立たせる、ということを考えています。

作り手は「誰かのため」を考えて作るだけじゃなくてもいい。作ったものが、たまたま世の中の誰かに共鳴するだけでもいいじゃないかって。(近藤)

ー展覧会をとても楽しみにしています。今日の話はテクノロジーが進化して、かつてのSF的な想像力が及ばない時代になりつつある、という内容でした。

でも同時に城さんのように研究者としてアートとの出会いに衝撃を受けてもいますよね。そこで最後にみなさんにお伺いしたいのは、これから先の世界で「アート」は必要だと思いますか? ということです。

近藤:私はすごく必要だと思います。それは今の世界が徐々に均一化されていく傾向にあるからです。それこそ求心力のある中央へと社会全体が向かっているように感じるんですが、その時にカウンターバランスとして働くのが、アートの遠心力なのではないかと考えています。何か絶対の答えがあるような錯覚に陥って、結果みんなが消費者になってしまうのはよくないと思います。

津久井:僕の場合は、書くこととか、城くんの言ってた「この木エモいドリブン」でやってみて、結果うまくいかなかったとしてもそこから生じるテクネー(技術と芸術の両方の意味をあわせ持つテクニックの語源となるギリシア語)がないと人間が生きていくのはつらいな、と思います。もちろん、そういうものを今の日本社会が必要としているかというと、かなり難しいところですけど……。

近藤:同じ第1期生の岡ともみさんが、Twitterで「芸術家は自分のために作品を作って、それが誰かに気に入ってもらえればいいのに、なんで私たちはこんなにプレゼンや説明をしなきゃいけないの?」って言っていたのを思い出しました。それを見て「たしかに」と思ったんですよ。

作り手は「誰かのため」を考えて作るだけじゃなくてもいい。作ったものが、たまたま世の中の誰かに共鳴するだけでもいいじゃないかって。その共感は小さいかもしれないけれど、作り手と受け手、双方にとって人生の糧になって、それがやがて世界に影響し合っていくかもしれないですよね。

城:アートが必要かどうかは、今は正直ちょっとわからないです。「研究には作家性はいらない」というのが基本軸ではあるので。

でも、同じ1期生の皆藤齊さんという画家が言ってた「もっと個人的になりたい」って言葉がすごく僕には響くんです。たしかにアートを志向する人たちって「個人」が溢れている。最後の聖域としてプライベートな領域があって、その表現のアウトプットとして絵を描いている。そういう個人が爆発できる領域はおそらく必要だと思うんです。

津久井:社会性には複数のレイヤーがあって、最上位にある政治や経済からぽろっと落ちちゃった人がいたとしても、その次にある芸術とか文化のレイヤーが受け止められればいいですよね。むしろ最上位のレイヤーばかりが分厚くて、その下にある層はスカスカだと、いずれ社会は崩れてしまう。僕はアートはその下のほうにある層を耕すことができると思うんです。

ー現代アートも演劇も、ここ数年の表現は現状を鮮やかに分析的するものの、跳躍的な想像力でその先にある可能性を提示することの困難さに直面している作品や作家が多い印象がありました。でも、みなさんの話からは大人たちが抱く漠然とした不安とは別の視点、価値観を感じることができたように思います。皆さんの今後の活躍を期待しています!

- イベント情報

-

- 『KUMA EXHIBITION 2018』

-

2018年3月24日(土)、3月25日(日)

会場:東京都 表参道 スパイラルガーデン、スパイラルホール

時間:11:00~20:00

料金:無料

- サービス情報

-

- クマ財団

-

株式会社コロプラの代表取締役社長・馬場功淳が2016年に設立。若手クリエイターの活動を支援・助成することを目的とし、25歳以下の学生を対象としたクリエイター奨学金や、勉強会、交流会などの開催、作品発表の場の提供といった活動を展開しています。

- プロフィール

-

- 近藤那央 (こんどう なお)

-

1995年12月24日生まれ。ロボットいきものクリエイター。空想の絵本のような世界を、ロボット技術を使って実現しようとしている。2013年より、ペンギン型水中ロボットを開発するTRYBOTSのリーダとしても活動し、ロボットをカジュアルに、親しみやすい存在にする活動も積極的に行う。慶應義塾大学環境情報学部在学中。Forbus30under30,日経ビジネス次代を作る100人,ロレアル・ユネスコ日本女性科学者賞特別賞受賞。

- 城啓介 (しろ けいすけ)

-

東京大学大学院学際情報学府暦本研究室修士課程2年。遠隔コミュニケーション(テレプレゼンスロボット・ウェアラブルアバター)についての研究を行う。過去2度SXSWでの展示経験を持つ。

- 津久井五月 (つくい いつき)

-

大学入学時にSF作家を志すが、その少し前に現代詩、少し後に建築学に出会ったことにより、大学時代を詩作や建築設計に費やす。大学院進学後にようやく書いた短編小説が第4回日経「星新一賞」学生部門準グランプリ受賞。第二作の中編小説が第5回「ハヤカワSFコンテスト」大賞受賞。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-