2019年も半分を過ぎて、今年は2020年代に向けた地殻変動の年だという印象が強くなってきている。上半期において印象的だったのは、King Gnuでも活躍する常田大希が本格始動させた「millennium parade」。そして、おそらく下半期の目玉になるであろう動きが、millennium paradeにも参加し、数多くのバンドで活躍しているドラマー・石若駿による新プロジェクト「Answer to Remember」だ。ジャズを基軸に、同世代の優れたミュージシャンが集結することで、他にない独自の楽曲を生み出すこのプロジェクトは、間違いなく2020年代の音楽シーンを牽引し、新たな基準となることだろう。

Answer to Rememberの本格始動を前に、今回は改めて石若駿という音楽家の魅力を解き明かすべく、彼と関係の深い人物から手紙をもらい、それを基に石若自身にこれまでのキャリアを振り返ってもらった。ジャズとクラシックをバックグラウンドにプレイヤーとしての実力を身につけつつ、ポップミュージックから現代音楽に至るまで、開かれた姿勢で様々な音楽に接し、自らの表現を確立しようとする。そんな26歳の現在地がここに。

小学5年生のときに日野皓正さんが「中学校卒業したら、俺のバンドに入れよ」って言ってくれて。

―今日は石若さんのことをよく知る方々からお手紙をいただき、それを読みながら、これまでのキャリアを振り返ってもらおうと思います。早速ですが、まずは東京藝術大学時代の恩師である杉山智恵子先生からです。

私は、駿君が北海道から単身で上京し、2008年東京藝術大学附属高校に入学してから東京藝術大学で過ごした期間を、打楽器の講師として共に過ごして参りました。正に彼のミュージシャンとしての実力を高めるべく重要な時期に彼に関われた事を大変光栄に思っております。芸高に入学してきた際には、既にプロの仲間と演奏活動を展開していましたし、とにかく『凄い子が入ってきた』と、前評判が高かったです。

何より彼の素晴らしいところは、謙虚に何事にも取り組む姿勢です。彼は私に、芸高芸大で打楽器の基礎と音楽をしっかり学び、更にオーケストラや吹奏楽、アンサンブル・現代曲の初演etc. 全てをやりたいと宣言しました。そしてそれを見事に有言実行しました。

正に彼の実力・魅力の原点は、豊かで恵まれた環境の芸術の森=上野にある音大のトップ校=芸大でアカデミックな芸術を学んだ事。そして、ジャンルを超えた音楽作りへの留まる事のない向上心と探究心ではないかと思います。

益々の活躍を期待すると共に、健康管理もしっかりね!!と母の思いで見守っている駿くんのファンの一人より。

東京藝術大学講師 杉山智恵子

石若:涙が出ますね。杉山先生は、本当に東京のお母さんのような存在です。

1992年、北海道清里町生まれ。札幌市出身。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校・打楽器専攻を経て、同大学音楽学部器楽科打楽器専攻を卒業。卒業時に『アカンサス音楽賞』『同声会賞』受賞。2002~2006年まで札幌ジュニアジャズスクールに在籍し本格的にドラムを演奏し始め、その間、ハービー・ハンコック、日野皓正、タイガー大越に出会い多大な影響を受ける。2019年7月、新プロジェクト「Answer to Remember」を始動。くるりのサポートメンバーとしても活躍している。

―杉山先生からは理論や技術はもちろん、他にもたくさんのことを教わったのかと思いますが、そのなかでも特に大きかったのはどんな教えでしょうか?

石若:「『る』の3原則」っていうのがあって、「魅せる、聴かせる、惹きつける」っていうのを毎回レッスンで言われてました。それはプレイするジャンルを問わず、今でもすごく大事にしてます。動きで魅せたり、繊細な音のコントロールで聴かせたり、いろんな点から「『る』の3原則」を学びました。

―そもそも、地元の北海道で、ご両親の影響もあって幼少期からビッグバンドでプレイしていた石若さんが、藝大の付属高校に進もうと思ったのはなぜだったのでしょうか?

石若:小学5年生のときに出会った日野皓正さんが「中学校卒業したら、俺のバンドに入れよ」って言ってくれたのがきっかけで。それから少しずつ東京に行きたい気持ちが強くなって、いろいろと検討したなかで中学1年のときに東京藝大付属高校(以下、芸高)に進路を決めました。

札幌交響楽団の大垣内英進さんに出会って、クラシックの打楽器の技術だけじゃなく、専門的な理論や歴史を含めた音楽全体を深く勉強したいと思ったり、藝大の教授の藤本隆文先生のレッスンを受けたり、中学3年間を通して、「東京に出たい」っていう気持ちが強くなるポイントが何度もあって。なので、中学では吹奏楽部に入ってたんですけど、ずっと芸高の受験のための練習をしていました。

―芸高の受験って、かなり狭き門ですよね。

石若:そうですね。定員が40人なので、たとえば、ピアノ専攻で点数のいい人がたくさんいたら、そのままピアノ専攻だけで40人ってこともあり得るんです。打楽器専攻で入った人は5年ぶりだったそうで……頑張って勉強したので受かってよかったです(笑)。

(常田大希は)ずっと尊敬している仲間です。

―そして、そんな藝大時代に出会った常田大希さん(King Gnu、millennium parade)からのお手紙です。

石若:直筆で書いてくれたんですね(笑)。嬉しいです。ついこの間、久しぶりに一緒に飲みに行ったんですけど、ずっと尊敬している仲間です。

―同い年の同級生で、King Gnuの前身であるSrv.Vinciは常田さんと石若さんで結成されているし、今年本格始動したmillennium paradeにしても、Daiki Tsuneta Millennium Parade名義で2016年にリリースされている『http://』から石若さんは中心的なメンバーとして関わっていたり、本当に盟友といえる存在ですよね。

石若:大希は早いうちから免許を持ってて、一緒に車でどっか行ったり、青春の思い出がたくさんあります。スタジオを転々として、道に迷って遠回りしたり、荷物詰め過ぎて職質にあったり(笑)。『http://』のなかに僕がシンセベースを弾いてる曲が何曲かあって、あれは大希が夜中に僕の家に来て、朝まで一緒に作業したんですけど、それも楽しい思い出ですね。大希とは『閃光ライオット』にも出てるんですよ。

―それだけ仲がよくなったのは、どんな部分をシェアしていたからだと思いますか?

石若:聴いてる音楽が当時から近くて。そもそもクラシックっていうパイプで結ばれていて、一緒にオーケストラもやったし、その一方でロバート・グラスパーとかクリス・デイヴとかジャズの話もできたし、Radioheadの話でも盛り上がったり。とにかく話が合ったんですよ。

―同世代のなかでジャンル問わず聴く人は珍しかった?

石若:芸高時代にも、ロックやポップスが好きな同級生はたくさんいました。ただ、実際演奏するのはクラシックっていう人がほとんどで、ロックやポップスも自分なりに消化して、何かやろうとしてたのは僕の周りでは大希が初めてで。僕もジャズを含めていろんなバンドをやってたから、大希が一番似た感覚だったんです。

―現在のKing Gnuの状況に対しては、どんな感想を持っていますか?

石若:「大希、よかったね」って思います。大学をやめるときも、直接的に「売れたい」とは言ってなかったですけど、自分が好きで作ってる音楽をちゃんと昇華させて、自分が好きな感覚を多くの人とシェアしたいっていう気持ちはずっと持ってたと感じていて。だから、それが実ったのは心の底から「やったね!」って感じです。

―millennium paradeが本格始動して、同じ年にAnswer to Rememberも始動するというのは連続性を感じますし、彼の存在は新プロジェクトを立ち上げるうえでも大きかったと言えますか?

石若:そうだと思います。去年の忘年会で話をして、大希は「millennium paradeを再始動したい」って言ってて、僕も「ジャズの世界でやりたいことがある」って話をして。寒かったのに外でずっと2人で話してて、めちゃくちゃ熱い日でしたね。

夜な夜なセッションをして腕を磨くだけじゃなく、いろいろ挑戦してみようと思っていた。

―続いては、石若さんが所属するCRCK/LCKSや、ご自身のライフワークでもある『Songbook』のシリーズをリリースしているレーベル「APOLLO SOUNDS」の阿部さんからです。

石若駿様

初めて会ったのは多分2011年頃で、御茶ノ水のNARUで演奏していたところでした。まだ少年ぽさが残る19歳の若者がものすごいドラムを叩いていて衝撃を受けたのを覚えてます。それからおよそ8年、CRCK/LCKSやSongbook Projectをはじめ色んな企画で一緒に仕事をするにつれ、ドラムだけではなく音楽家として底知れぬ才能を持っていると気づきました。そして、常田大希や君島大空といった若く才能溢れるアーティスト達も石若くんを通じてたくさん知り合いました。彼の周りに色んな才能が集まり、石若駿と仲間達がこれからの音楽シーンをかき回して行く事をとても楽しみにしています。

APOLLO SOUNDS

阿部淳

―「御茶ノ水のNARUで演奏していたところ」って、覚えてますか?

石若:覚えてます。宮川純カルテットで演奏してて、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に出てきそうな怪しいおじさんが来たと思ったんですけど、喋ったらすごくいい人で(笑)。阿部さんもよく新宿PIT INNで飲み明かしてるんですけど、CRCK/LCKSがはじまってからはより深い付き合いになりました。

―2015年にジャズのリーダー作である『CLEANUP』を発表した一方で、2016年にはCRCK/LCKSの1st EP(『CRCK/LCKS』)、Daiki Tsuneta Millennium Paradeの『http://』、『Songbook』の初作がリリースされていて、「ジャズドラマーというだけでなく、いろんな側面を持った人なんだ」ということが、音楽ファンの間に伝わったタイミングだったと思うんですよね。

石若:『Songbook』は、自分が作曲した音楽に歌詞をつけて歌を乗せたら、もっとメロディーが強くなるんじゃないかと思ってはじめたプロジェクトだったんです。

石若:僕は曲を作るときに難しいことをやるのが好きで。変なハーモニーも好きなんですけど、それを楽器で演奏するよりも、歌にしたほうがリスナーに刺さるんじゃないかなって。

そんななかで、藝大の先輩である角銅真実さん(ceroのサポートメンバーとしても活動)に出会って。自分で開いた打楽器のリサイタルでマリンバを叩きながら歌ってるのを見て、角銅さんと一緒にやりたいと思ったんですけど、“Asa”ができたときは、自分のなかでミラクル起きたなって思いました。

―ドラマーであると同時に、石若さんのなかには「自分の音楽を確立したい」という気持ちも強くあるんですね。

石若:同級生には作曲科の生徒もいたし、ピアノ専攻だけど自分で曲を作ってる人もいて、そういう仲間の影響もあると思います。高校生のときは「昨日こんなの作ったから、ちょっと弾いてみて」っていうようなことをよくする面白いクラスでした。

石若:あとは上京したくらいからちょうどSNSが広がってきて、自分の好きなアーティストの情報が入るようになってきたのも大きいと思いますね。「この人、今レコーディングしてるのか、いいなあ」みたいな、そういう情報を見て、「俺もこの仲間に入りたい」と思ったり。なので、いわゆるジャズマン的な感じで、夜な夜なセッションをして腕を磨くだけじゃなく、自分でいろいろ挑戦してみようと思っていたんです。

みんなで意見をぶつけ合って音楽を作るのは、CRCK/LCKSが初めてだった。

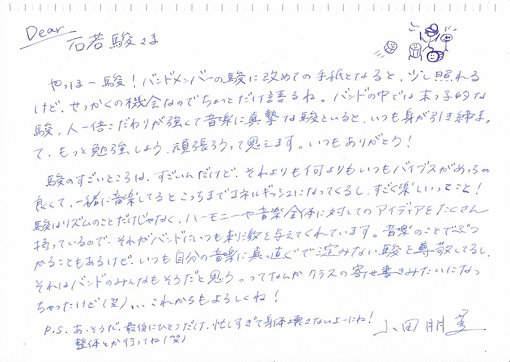

―続いては、CRCK/LCKSの小田朋美さんから。

石若:……あ、人一倍こだわり強いんだ(笑)。嬉しいですね。この間、CRCK/LCKSのツアーファイナルでぎっくり背中やっちゃって、だから「整体とか行ってね」って言ってくれてるんだと思います(笑)。

―小田さんも藝大の先輩ですよね。

石若:出会ったのは大学1年のときで、ジャズピアニストの佐藤允彦さんのインプロビゼーションの授業でした。みんなが楽器を持ってきてるなか、小田さんは水筒を持ってきて、ずっとうがいでインプロしてて(笑)。すごい人だなって思いました。そのあと飲みに行って、上野公園でセッションしたのも覚えてますね。小田さんと僕は酔っ払って木に登ってました(笑)。

―ジャズをバックグラウンドに持った人が、バンドを組む流れが世界的にあったと思うんですけど、CRCK/LCKSはその最良の例という印象です。

石若:僕、みんなで意見をぶつけ合って一つひとつ作曲するのは、CRCK/LCKSが初めてだったんですよ。それに僕はずっとジャズ箱に出てたけど、でかい音が鳴る場所で演奏したのも初めてで。いわゆるライブハウスの対バン文化もCRCK/LCKSで知ったので、すごく新鮮でした。

石若:ジャズの世界は個人個人のスキルが重要視されることが多いけど、バンドシーンはそれだけじゃなくて、集合体としてのかっこよさもあるなと思っていて。別の角度から見た音楽の素晴らしさを知ったというか。それもCRCK/LCKSでいろんな対バンをして感じたことですね。

何かに捉われることなく、自分を通じて音楽を強く打ち出してる人が好きなんです。

―では、もう一度目線を「ジャズ」に戻して、音楽批評家の柳樂光隆さんからです。

石若駿は何でもできるテクニックを持った安心感や心地よさと、 次、何をするかわからない予想のつかなさや目の離せなさを両方持ったドラマーだと思う。

僕が20歳くらいの時、ジャズを好きになったのと同時に夢中になった森山威男さんもそんなドラマーだった。

スタイルは全く違うけど、僕にとって石若駿は森山さんを初めて聴いた時のような「ジャズ・ドラマーを聴く喜び」を再び教えてくれた特別な存在だ。

石若:……嬉しいですね、ありがとうございます。僕が人生で初めて観たライブは、森山さんだったんです。3歳とか4歳のときに、室蘭で、松風鉱一さんっていうテナーサックスの方と、2時間くらいずっとフリージャズをやってるのを父親と2人で最前列で観て。スティックは折れて吹っ飛ぶし、ワイヤーは弾けるし、すごく激しくて。「何じゃこりゃー!」って思った、その感覚は今でも覚えてます。

―石若さんにとっても森山さんは大きな存在なんですね。

石若:森山さんも藝大出身なので、ずっと意識しながら大学生活を送っていました。実際にお会いしていろいろ教えてもらったし、卒業するときの文化祭で「ツインドラムやりましょう」って声をかけて、野外ステージにドラムを2台並べて、45分間ずっとフリーでやったんですよ。そうしたら、お客さんもめっちゃ盛り上がって、あれはすごく嬉しかったですね。

―かつての石若さんのように、そのステージを観てドラマーを志した人がいたかもしれないですよね。改めてですけど、ドラマーとしての影響源としては、他にどんな人の名前が挙がりますか?

石若:海外の人ですごく影響を受けたのはブライアン・ブレイドですね。とにかくいろんな人と一緒にプレイしてるし、The Fellowshipっていう彼自身のバンドも10代から30年くらいやってるし、気づいたら、自分で歌って、ギターも弾いたアルバムを出してる。かと思えば、ウェイン・ショーターのバンドで20年くらい叩いてもいるっていう、そんな姿を見て、こういうふうになりたいなと思いました。

石若:打楽器でいうと、途中でも名前を挙げた藤本隆文先生からもたくさん素晴らしい音楽を学びました。神奈川フィルの首席ティンパニ奏者を経て、ビブラフォンでジャズのライブをやったり、現代音楽も本当に素晴らしいです。

あと、今ドイツのカールスルーエで世界中の学生に教えてる中村功さんという方がいて、中村さんももともと藝大なんですけど、彼はものすごい高いスキルで藝大にサンバ文化を持ってきましたが、現代音楽の新しい作品も作っていて、その人のワークショップは涙が出るくらい感動しました。何かに捉われることなく、自分を通じて音楽を強く打ち出してる人が好きなんですよね。

木(KI)の音楽には、普通のドラマーだったら絶対思いつかないような発想が取り入れられてて。そういう姿勢にはすごく刺激を受けます。

―では、ドラマーとしてライバルを自負する方からのお手紙です。

石若:ナイーブですか?

―正解!

石若:あら……字がきれい(笑)。ナイーブは松下マサナオさん(Yasei Collective)のローディーをずっとやってて、歳も近かったから、仲良くなったんです。僕もナイーブにお手伝いをお願いしたりして、彼の運転で、いろんな現場に2人で行って、いろんな音楽を聴いて話をしました。とにかく最高なヤツです!

―藝大時代の常田さんとの関係性にも通じるところがあるかもしれないですね。石若さんにとっても、友人であり、ライバルでもある?

石若:そう思ってます。木(KI)の音楽には、普通のドラマーだったら絶対思いつかないような発想が取り入れられてて。それは、ナイーブが美しいと思うことをちゃんと表現しているってことだと思うんですよね。そういう姿勢にはすごく刺激を受けます。

石若:木(KI)の最初の音源が出たときもびっくりしたし、ミュージックビデオもかっこいい。それでいて、気持ちが近いから、いろいろ相談もできるし、いろんな話を気軽にできる友達ですね。4月に『石若駿とナイーブの友情 vol.1』っていうイベントをやったんですけど(笑)、それも感動的でした。

僕らの世代なら、かっこよくできるんじゃないかと思っています。

―では、ここからは新プロジェクト「Answer to Remember」についてお伺いします。まずは始動の経緯について教えてください。

石若:学生時代によく一緒に演奏してた仲間たちが、大学を卒業して、それぞれバンドをやりはじめたんです。僕はCRCK/LCKS、江崎文武はWONK、安藤(康平)くんがMELRAW、大希はSrv.VinciからKing Gnu。僕の勝手な感覚なんですけど、2015年くらいからそれぞれが頑張ってきて、2018年の終わりにそれがひと段落した気がして。

だから、みんなでもう一度集まって、ひとつの音楽を作りたいと思ったんです。バンドというよりは、「みんなで力を合わせる」みたいな気持ちですね。さっき言った忘年会でも、「2019年はまたみんなで面白いことやろうよ」って大希と同じような話をして。

―じゃあ、参加メンバーはこれまでも一緒に演奏してきた人が中心?

石若:バンドシーンにいる人だけじゃなくて、ジャズの世界で頑張ってる同世代も一緒にやっています。それは僕にしかできないことかなって思うんです。あと今、東京にはオーストラリアのミュージシャンがたくさんいるので、これをきっかけに彼らともっと面白いことができればなって考えもあって。大学を卒業したときに、『JAZZ SUMMIT TOKYO』っていうイベントをやってるんですけど、自分のなかではそれと似た感覚もあります。

―オーストラリアからたくさんのミュージシャンが日本に来ているのは、どんな背景があるのでしょうか?

石若:僕が最も尊敬しているアーティストの一人である、アーロン・チューライ(パプアニューギニア出身のミュージシャン。ニューヨークやメルボルンで活動したのち、2008年頃より東京を拠点に活動)っていうピアニストが影響力を持っていて、彼が日本に来たことで、日本のコンテンポラリーなジャズのシーンが変わったんです。それを見たオーストラリア人が日本のジャズに興味を持ったんだと思います。

―さらには、フィーチャリングとしてKID FRESINOはじめとするゲストも参加するとか。

石若:FRESINOくんはライブのサポートで叩かせてもらってるんですけど、初めて一緒にやったときに「すげえ!」と後ろで叩いてて感動して、今度は僕らサイドの作品で何か一緒にやりたいと思って。今回参加してるミュージシャンたちは、同世代の大切な人ばっかりです。

―同世代を巻き込んで、より広く、日本はもちろん、世界に届けようというプロジェクトなのかなと、サウンドを聴いても感じます。

石若:まさに、そういう感じですね。一昨年くらいから海外のフェスに出る機会もあって、そのときに「どうしてここに日本からのミュージシャンがいないんだろう?」って感じて。海外のフェスとかにも出たいし、普通に日本の音楽としてひとつ提示したいという気持ちがあります。僕らの世代なら、かっこよくできるんじゃないかと思っています。

東京代表として、「こんな面白いことやってる人たちがいるよ」っていうのを世界に見せていきたい。

―最初にリリースされる“TOKYO”を聴かせてもらいましたが、ジャズを基軸としつつも、やはり決してジャズのひと言では括れない仕上がりですね。

石若:これはermhoiが歌ってるんですけど、作品のスピリットはジャズだと思ってます。このスタジオで別のレコーディングをしてたときに、ウーリッツァーを適当に弾いてたら曲ができて、バーッと弾いてボイスメモに録ったのがベースになっていて。

なので、特に何かイメージがあったというよりは、そのとき思いついたものを、どういうサウンドでやろうかって考え方で作り上げました。最初はすごくゆっくりな曲だったんですけど、TikTokみたいなイメージで速くしました(笑)。時代とか流行りの移り変わりも速いし、そういうふうにリンクするといいなって。

―東京という場所のスピード感を表しているようでもありますよね。常田さんも「Tokyo」というワードをよく使っていて、彼は東京の雑多な感じ、ミクスチャー感が自分やKing Gnuのあり方にフィットするという話をよくしてると思うのですが、石若くんにとっての「Tokyo」とは?

石若:大希が言ってることもよくわかります。ただ、ジャズ視点で考えたとき、「東京のジャズ」というものはいわゆる何だと説明するときに、説明できるようで、難しいですが、東京のジャズというものはたくさんあります。そのなかで、僕のカラダを通してたくさんのミュージシャンが混じり合ってひとつ形にできるようなプロジェクトになればと思ってます。

石若:そう思ったのは、メルボルンから東京に引っ越してきたミュージシャンを見たからで。彼らには「メルボルンのジャズ」がちゃんとあるんですよ。「メルボルンのジャズはこうだ」と、彼らは説明ができる。東京に住む僕らもそうあるべきなんじゃないかって思ったんです。

―その答えが出る日を楽しみにしています。最後に、「Answer to Remember」というプロジェクト名の由来を教えてください。

石若:参加してくれてるみんなルーツが近いというか、世代が近いこともあって、共通点が多いんです。それが「Remember」のイメージ。昔聴いて、影響を受けた音楽を今の時代に昇華してやるっていう意味で、「Answer To Remeber」にしました。名前をつけることで気持ちが伝わる気がするので、音を聴いて「なるほど」って思ってもらえたら嬉しいです。

音楽だけじゃなく、これまでのジャズシーンにはなかった面白いことをいろいろやろうと思ってるので、楽しみにしていてほしいなと思います。ゆくゆくは世界中をツアーして、海外の主要フェスに出て、東京代表として、「こんな面白いことやってる人たちがいるよ」っていうのを見せていきたいです。

- リリース情報

-

- Answer to Remember

『TOKYO featuring ermhoi』 -

2019年7月24日(水)配信

- Answer to Remember

- プロフィール

-

- 石若駿 (いしわか しゅん)

-

1992年、北海道清里町生まれ。札幌市出身。幼少からクラシックに親しみ、13歳よりクラシックパーカッションを始める。これまでにクラシックパーカッションを大垣内英伸,杉山智恵子,藤本隆文の各氏に師事。クラシック、現代音楽、新曲初演も行っている。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校打楽器専攻を経て、同大学音楽学部器楽科打楽器専攻を卒業。卒業時にアカンサス音楽賞、同声会賞受賞。2002~2006年まで札幌ジュニアジャズスクールに在籍し本格的にドラムを演奏し始め、その間、ハービー・ハンコック、日野皓正、タイガー大越に出会い多大な影響を受ける。2019年7月、新プロジェクト「Answer to Remember」を始動。くるりのサポートメンバーとしても活躍している。

- フィードバック 40

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-