クラシックピアニストとして確かな実力を持ち、8月16日には日本人男性クラシックピアニストとして史上初の日本武道館ワンマンを実現させるほどの人気を誇る、清塚信也。彼はピアニストとしての確固たる地位を手にしながらも、「クラシック」「音楽」にとどまることなく様々なジャンルの人と交流し、新たな表現を模索し続けている。最近はバラエティ番組にも積極的に出演し、テレビでその姿を見る日も多い。

実は、そうした清塚の活動には「クラシックの裾野を広げ、ファンを増やしたい」というよくある志とは別の、ユニークな思惑があるようだ。「お笑いとクラシックは同じ」「ベートーヴェンはロックである」と言い切る彼の真意とは?

お笑いとクラシックは一緒なんですよ。松本人志さんや東野幸治さんは、ものすごく勉強になります。

―まずお伺いしたいのは、ピアニストである清塚さんがなぜ積極的にテレビに出ていらっしゃるのかということです。しかも音楽番組だけでなく、『ワイドナショー』(フジテレビ系)などにも出演されています。

清塚:もともと僕は「ショー」が好きなんですよね。しかも「お笑い」のレベルに関していえば、日本はトップクラスだと思っているんです。ヨーロッパ文化の代表が「クラシック」なら、日本における芸術的な文化の代表は「お笑い」だと思う。

歴史を紐解いてみても、まあ、能楽は貴族のものでしたが、たとえば歌舞伎や落語は大衆演劇じゃないですか。日本文化は貴族ではなく大衆が生み出してきた。貴族より大衆の方が、文化的に勝利したというか。それが今、受け継がれて高められているのが「お笑い」ではないかと。

テレビに出演すれば、その「お笑い」を間近で見られるわけです。実際、番組内や楽屋などで芸人さんたちとお話ししたり絡んでもらったりすると、もう頭の回転の速さが「芸術レベル」なんですよ。しかも内容も濃い。インテリジェンスに富んでいるというか……正直、アメリカのお笑いって面白くなくないですか?

―(笑)。確かに「大雑把だなあ」と思うことはよくあります。

清塚:「そんなんでいいの?」ってくらいベタなこともありますよね(笑)。対して日本のお笑いは、その先の先くらい進んでいると思う。

そうやって考えてみると、「大衆文化の進化系」であるお笑いに慣れ親しんだ日本人が、「貴族文化の象徴」であるクラシックを簡単に理解できるわけがないなとも思うんです(笑)。海外から音楽だけポンと入ってきても、受け入れられるわけがない。要は、笑わせないと日本人は聴いてくれないということを、割と早い段階から思ったんですよね。

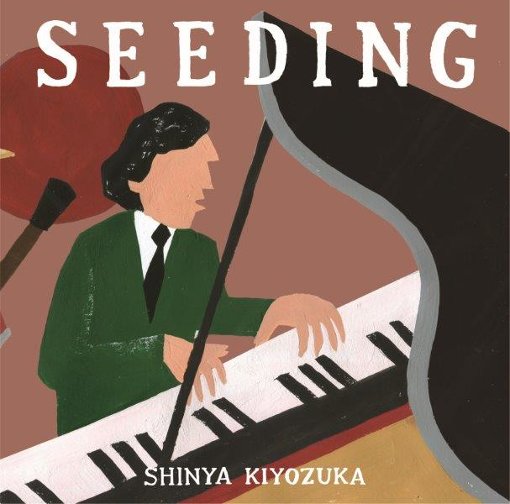

1982年11月13日、東京都生まれ。5歳よりクラシックピアノの英才教育を受ける。中村紘子氏、加藤伸佳氏、セルゲイ・ドレンスキー氏に師事。桐朋女子高等学校音楽科(共学)を首席で卒業。国内外のコンクールで数々の賞を受賞。2019年7月17日にアルバム『SEEDING』をリリースした。

―そんな理由だったのですね。てっきり「クラシック音楽の裾野を広げよう」という啓蒙活動が目的なのかと思っていました。

清塚:そう思われている方は多いみたいですよね。もちろん、そういう側面もあります。番組を見て、僕を「面白い」と思ってくれて、それがきっかけとなって、結果的にクラシックに興味を持ってもらうのが一番嬉しい。ただ、そういう効果がなかったとしても、「お笑い」のプロたちが活躍するフィールドに、いつかお邪魔したいという思いはずっとありました。

―たとえば『ワイドナショー』に出て、松本人志さんや東野幸治さんと話してみると、どんなことを思いますか?

清塚:「1秒を逃したらもうウケない」「遅くても早くてもダメ」という、ものすごく繊細な世界で生きている方たちだなと。お笑いとクラシックは一緒なんですよ。「この1音」というのを、的確なタイミングと強さで届けられなければ、もう台無しという。共通のストイックさをものすごく感じますね。

―まさに「時間芸術」ですよね、お笑いも音楽も。

清塚:本当にそう。『ワイドナショー』なんて「セッションだな」と思います。たとえば誰かコメンテーターが話しているときに司会の東野さんが、ほんの一瞬だけ松本さんの方を見て、今どう思っているのかを判断して次の質問を決める。あるいは「ここは他のゲストに振るべきかな」とか。もう、とにかく五感をフルに使っているんですよね。そういう感覚はセッションをするときにも必要なので、ものすごく勉強になります。

―具体的には、バラエティ番組の現場で学んだことをどのように音楽のセッションで活かしているのでしょう?

清塚:セッション中、各々のプレイヤーが「これを出したい」「あれをやりたい」と思っても、ただ出せばいいわけじゃない。出せる流れになって初めて出せるものだし、流れにならないときにはむしろ、こちらで強引に流れを作っていく力技が必要になる。もちろん、力技が上手くいかなくて失敗することもあり得るわけで。その辺りの見極めなどは、テレビで本当に訓練させてもらっていますね。

厳しい言い方をすれば、日本人は欧米人に比べて「音感」がないのだと思います。

―7月17日にリリースされたミニアルバム『SEEDING』を聴いて、とにかく驚きました。「クラシック」の枠を大幅に超えていて、凄腕のセッションミュージシャンが参加した「ロックインスト」になっている。清塚さんの音楽愛、遊び心、激しさや繊細さが詰まっているという意味では、「清塚さんらしいアルバムだな」と思いました。

清塚:ああ、それは嬉しい感想です。

―そもそも10年くらい前から、「インストのロックバンドをやりたい」と思っていたそうですね。

清塚:そうなんです。おそらくそのルーツはゲーム音楽にあるんじゃないかと自分では思っていて。というのも子どもの頃は、大のゲーム好きだったんですよ。ゲームのBGMには、様々なジャンルのインスト曲が使われていて、それを聴いて育ったといっても過言ではない。だからロックだけじゃなくテクノも大好きですし、普段はそういう音楽ばかり聴いています。むしろクラシックは窮屈にすら感じることもあって。

―それは、どうしてですか?

清塚:おそらく「他人の曲を演奏する」からじゃないかと。クラシックの演奏家は、言ってみればモーツァルトやベートーヴェン、バッハといった作曲家たちの「カバー曲」を、ひたすらやり続けているようなものですからね。そうすると、「自分の表現は、自分の曲でしたい」という思いがどんどん強くなっていくんです。その理想像が、僕にとってはロックのインストバンドだった。

ただ、とにかくメンバー探しに時間がかかりました。「どうしても、この人とやりたい」と思えるプレイヤーを、まさにRPGのように探していったんです。ようやくメンバーが揃ったこのタイミングで、まずはミニアルバムを出すことにしました。

―日本のリスナーの「インスト音楽」の受け取り方を、清塚さんはどのように感じていらっしゃいますか?

清塚:インストは特に欧米では人気があって、いわゆる「歌モノ」に混じってチャートにもしばしば登場するんですよ。でも日本にはまだそういう風潮がなくて、残念だなって思っています。インスト音楽のよさを、もっと多くの人に知ってもらう努力が必要だなと。

―清塚さん自身は、インスト音楽のどんなところに惹かれるのでしょう?

清塚:インスト音楽は、「言葉」という、意味を断定する要素が少ない分、いろんな人の、いろんな気持ちに寄り添うことができる。様々なシチュエーションにハマるから、「なにか音楽を聴こうかな」と思ったときに選択肢のひとつとしてインスト音楽があると、日常に潤いをもたらすことになるのではないかと思うんですよね。

―聴き手の想像力を投影するような、シンプルな音楽って日本人にも合いそうな気がするんですけどね。それがあまり浸透していないのはなぜだと思いますか?

清塚:厳しい言い方をすれば、欧米人に比べて「音感」がないからだと思います。というのは、「音階」や「和声」という概念がヨーロッパで成立してから、それが日本に入ってくるまで時間がかかってしまったんです。日本は江戸時代、鎖国をしていた時期もありましたからね。「ドレミファソラシド」や「ハーモニー」が日本に定着し、教育の一環として組み込まれてから、まだ日が浅い。なので、「歌詞」というキャッチーな「標識」がないと、おそらくまだメロディを追えないんじゃないかと。

―ああ、なるほど。日本人は「歌詞」を重要視するとは思っていましたが、「歌詞がメロディのガイド役になっている」というお話には目から鱗が落ちました。

清塚:インスト音楽は「歌詞」がないので、音感だけを使って聴くという点では、歌に比べると「高度」ですよね。海外のインスト音楽というのは、音感のレベルが高いリスナーに向けて作られているので、かなり難易度の高いことをやっている。それを聴くと「難しすぎてわからない」という日本人は多いのかもしれない。

なので、ポップなインストからまずは聴いてもらいたいというのは、僕が今作を作る上での最初のポリシーでした。ギターやバイオリン、ドラム、いろんな人たちが、いろんな役割をわかりやすく分担することで、すごく聴きやすいものになるよう心がけましたね。

ただの「いい人間」が作る曲なんてつまらないとも思う。

―アルバム収録曲の“Members”では、YouTuberの「TEAM-2BRO.」が参加しています。これも聴きやすくする工夫のひとつですか?

清塚:そうですね。おそらくゲームが好きな人は、インスト音楽にも抵抗がないはずなので、そこにコミットできたらいいなという思いがあったのと、個人的に「TEAM-2BRO.」が大好きなので、彼らとコラボレーションする機会を単純に狙っていました(笑)。彼らのゲーム実況って、すごくリズムがあって音楽的なんですよ。それを音楽と組み合わせたら面白いんじゃないかと思ったんです。

清塚:ちなみに“Members”のレコーディングは、実際にバンドが演奏している隣で彼らに実況してもらいました(笑)。バンドも実況も、すべてあの場での即興だったんです。

―だからプレイヤーも、3人のしゃべりに反応したプレイをしているわけですね! この曲に限らず、全曲リハーサルは一切せず、ぶっつけ本番でレコーディングしたそうですね。

清塚:そうなんです。とにかく「生きている音楽」「嘘がない演奏」をおさめたかった。別に、他の作品に嘘があるとは思っていないんですけど(笑)、今って音楽だけじゃなく、映像も写真も「加工技術」がものすごく発達しているじゃないですか。この時代だからこそ、誰一人、なに一つ「盛ってない」ものをちゃんと披露したかったんです。「人だけが集まり、マンパワーでここまでやっているんだ」というのを見せたかった。

―実際、本作の演奏を聴いているとプレイヤー各々の姿がありありと浮かんできます。

清塚:そう思ってもらえたら嬉しいです。実際に会うと、穏やかで協調性のある人たちなんですけど、でもどこかに尖った部分を持っていて、それがソロ回しのときには露わになっていると思いますね。

―以前のインタビューによれば、清塚さんは「いい人間になりたい」と思っていた時期があったそうですが、作品や演奏にはその人の人格が反映されると思いますか?

清塚:まあ、「いい人間になりたい」と思っていたということは、「いい人間ではなかった」ということなんですけどね(笑)。

ただ、我々の職業って「お化け屋敷のお化けを作る」みたいなものというか……。「どうしたら怖がるか?」を考え抜くのと同じように、人の無意識に働きかけながら「感動させよう」とトラップを仕掛けるわけですよね。果たして「いい人間」に、そんなことができるのか? とも思うし、ただの「いい人間」が作る曲なんてつまらないとも思う。そこのジレンマはいつも感じていますね。

―「深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いている」というニーチェの言葉にもあるように、下手をしたらダークサイドに落ちてしまいますよね。

清塚:そうなんですよ。なので、そこのバランスが、作り手にとっては大事なんじゃないかなと思っています。

今ベートーヴェンが生きていたら、ロックをやっていたんじゃないかと思う。

―『SEEDING』に収録されている“Dearest "B"”は、その名の通りベートーヴェンのフレーズをオマージュした楽曲です。ベートーヴェンには特別な思い入れがありますか?

清塚:持論ですが、僕はベートーヴェンの音楽を「ロック」だと思っていて。今彼が生きていたらロックをやっていたんじゃないかと思うし、「アコースティック楽器なんてもう古いよ」と言って、シンセや打ち込みに手を出していたような気がするんですよ。

―なぜですか?

清塚:もともとベートーヴェンって、ものすごく新しもの好きだったんです。当時も既存のピアノの機能に満足していなくて、「もっとこうして欲しい」「こういうことができるようにして欲しい」という要望を、工場まで行ってやっていた。相当面倒臭がられていたみたいですね(笑)。

特にこだわっていたのは鍵盤の数。低い音から高い音までの幅を、とにかく広げて欲しいと。当時はまだ鉄の加工技術がそれほど進んでいなくて、銅や真鍮で弦を作っていたんですね。広げれば広げるほど張力が必要なのですが、その張力に耐えうる素材が当時はまだなかった。「でもなんとかして欲しい」と。そうやって無理を言いながら、鍵盤をひとつずつ増やしていった。そしてそのときに作る楽曲では、両端の鍵盤を必ず使っているんですよね。一番低い鍵盤から一番高い鍵盤まで。なのでベートーヴェンの楽曲は、使っている鍵盤の幅でいつの時代か大体分かる(笑)。

そういうベートーヴェンのこだわりが、ピアノというポテンシャルを引き上げるのに、ものすごく大きく貢献しているわけです。その後、産業革命があって、鉄を利用した弦を作るようになり、鍵盤の量もかなり増やせるようになる。他にも、交響曲の最後に合唱を入れるという型破りな編曲をするなど、人がやっていないことをどんどんやってきたんです。

―とても興味深いです。

清塚:専門的な話をすると、たとえば“月光”という曲の第3楽章は、バンドアレンジに近い構造なんですよ。ベースがリズムを刻み、そこにメロディが入ってくる……とか。あと、“戦争交響曲”(“ウェリントンの勝利”)という、ベートーヴェンの9つの交響曲には含まれていない番外の作品があるんですけど、この曲では本物の大砲を用いていて、曲のなかで「ドーン!」と鳴らすんです。今の時代でいう「サンプリング」ですよね。現在はシンセなどで代用できますが、そんな先進的、実験的なこともやっていたんですよね。

―実験的といえばTHE BEATLESも、新しい機材や楽器は率先して試したし、レコーディングではエンジニアに無茶苦茶な要求をして、そのおかげでレコーディング技術が進歩したとも言われています(インタビュー記事:ポール・マッカートニーが日本で語る、感受性豊かな若い人たちへ)。そういう部分では、THE BEATLESとベートーヴェンって共通していますよね。

清塚:まさに。THE BEATLESってすごく「実験的」な側面もあったバンドでしたよね。でも、ポップな側面もちゃんと持っていた。そういう部分でもTHE BEATLESとベートーヴェンは似ていますよね。

これは矛盾するかもしれないですが、音楽家は社会的な意見を持ち歩かない方がいいと思っているんですよね。

―清塚さんはテレビに出て時事問題を語ることも多いと思うのですが、そういう意味で気をつけていることはありますか?

清塚:発言する側の責任として、よく知らないことを適当に言ってはいけないと思っているので、昔より関心を持つようにはなりました。ただ、ちょっとこれは矛盾するかもしれないのですが、基本的に音楽家は社会的な意見を常に持ち歩かない方がいいと思っているんですよね。特に日本では、社会性や人間関係に疲れた人が逃げ込む場所として、「音楽」があって欲しい。

もちろん、パンクやフォークのような、メッセージ性が高く反骨精神にあふれた音楽には、言葉にしたら過激なことでも歌に乗せることで伝わりやすくなるという意味があったと思うんですよ。クラシックでも、たとえばセルゲイ・ラフマニノフやドミートリイ・ショスタコーヴィチ、セルゲイ・プロコフィエフのようなロシアの作曲家たちは、戦争や国家に対する思いを、さりげなく音に忍ばせていた。当時、共産主義国家だったロシアでは、発言の自由も厳しく取り締まっていましたから、わからないようにアホっぽい和音をひとつ入れるとかね(笑)。

そういう歴史はありますが、日本における音楽のあり方としては「憩いの場」というふうに、僕自身は感じるんですよね。「ここは安全地帯であって欲しい」というか。

―とてもよくわかります。

清塚:ただ、僕は松本人志さんをリスペクトしていますので、『ワイドナショー』に出るからにはそのルールに従うべきだなと思って。「知りません、ごめんなさい」はないだろうと思って、自分なりに勉強するようにしていますね。

―8月16日には、日本人男性クラシックピアニストとして史上初の武道館ワンマンが開催されます。最後に意気込みを聞かせてもらえますか?

清塚:武道館では新作の楽曲ももちろんやるし、クラシック曲も演奏するつもりなのですが、今考えているのは、ピアノを10台以上並べてピアノだけで“第九”(ベートーヴェン“交響曲第9番”)を演奏するというもの。しかもピアニストはプロではなくて、日本各地にいる中高生くらいの優秀な子どもたちを呼ぼうと思っているんですよ。

―それは斬新かつ、素敵な試みですね。

清塚:その子たちが今後の人生のなかで、「武道館でピアノを弾いたことがある」と自慢できるなんて素晴らしいじゃないですか。夢がありますよね。しかしみんな、僕の子どもの頃よりもレベルが高くてびっくりしますよ。きっとインターネットの力が大きいのでしょうね。情報が広まるって、悪いことばかりじゃないのかも知れないなあ。

- リリース情報

-

- 清塚信也

『SEEDING』(CD) -

2019年7月17日(水)発売

価格:2,700円(税込)

UCCY-10991. Dearest "B"

2. Drawing

3. Inst Heroes

4. Members

5. See you soon

6. ハレナハレ feat. NAOTO

- 清塚信也

- イベント情報

-

- 『清塚信也KENBANまつり』

-

2019年8月16日(金)

会場:東京都 日本武道館

- プロフィール

-

- 清塚信也 (きよづか しんや)

-

1982年11月13日 東京都生まれ B型/蠍座。5歳よりクラシックピアノの英才教育を受ける。中村紘子氏、加藤伸佳氏、セルゲイ・ドレンスキー氏に師事。桐朋女子高等学校音楽科(共学)を首席で卒業。1996年第50回全日本学生音楽コンクール全国大会中学校の部第1位。2000年第1回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 第1位、2004年第1回イタリアピアノコンコルソ金賞、2005年日本ショパン協会主催ショパンピアノコンクール第1位など、国内外のコンクールで数々の賞を受賞。2019年7月17日に、MBSお天気部 春のテーマ曲“ハレナハレ feat. NAOTO”など計6曲を収録したアルバム『SEEDING』をリリースした。

- フィードバック 11

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-