海に囲まれた半島の最先端に設置された国内外39組のアーティストの作品

日本海に向かって大きく突き出した能登半島。その先端に位置する奥能登・珠洲市は、かつて海上交易の拠点としてさまざまな文化が往来する、国内有数の賑やかな地域だった。しかし、近代化の流れのなかで陸路が中心となると、東京からの距離も仇となり、地域は次第に衰退。珠洲市は現在、「本州で最も人口の少ない市」となってしまった。

人とものが集まる「最先端」から、現代の「さいはて」の土地へ――。だが、時代の影響を受けにくいその地理的条件は、むしろ、ほかの地域では失われてしまった豊かな風習や文化をいまに温存することにもつながっている。そんな、現代にこそ見つめ直すべきエリアの魅力を再発見する『奥能登国際芸術祭』が、今年より新たにはじまった。

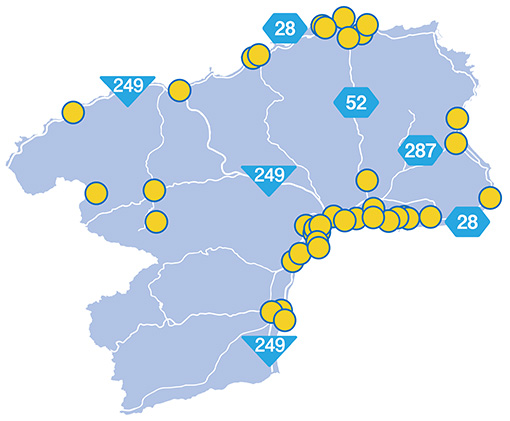

総合ディレクターに、『大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ』や『瀬戸内国際芸術祭』でも成功を収めてきた北川フラムを迎えた同芸術祭では、国内外39組のアーティストが海に囲まれた珠洲の各所に作品を設置。土地に潜んだ物語を、それぞれの視点から掘り返し、提示している。この記事では、9月はじめに行われた1泊2日のツアーでの経験を軸にしながら、いくつかの代表的な作品や試みを紹介していく。

地域により表情が異なる奥能登。荒々しい外界の海に面した作品には、異界に対する畏怖の感覚が宿る

一口に「奥能登」と言っても、その風土や特色は場所によってだいぶ異なる。できれば日本地図で、あらためて能登半島を見てほしい。鉤形に張り出した半島のうち、日本海に面した外側の地域を「外浦」、富山湾に面した内側の地域を「内浦」という。外浦の海は荒々しく、内浦の海は穏やか。また海流などの影響から、両者では生える植物も違う。ツアーでは外浦側から半島に入り、先端部を経て内浦側にある珠洲の市街地へと向かっていった。

移動中の車窓からも、つねに海を眺められる外浦の各地区。これらの場所で参加者がまず出会うのは、塩田千春や鴻池朋子といった、実力派のベテラン作家による作品だ。

「塩田(えんでん)」が多いことに身近さを感じた塩田は、大谷地区の旧保育所を舞台に希望した。国内で唯一、当地で続く「揚げ浜式製塩法」は、戦時中に地元の角花家という一家が出兵の代わりに守ることを命じられて、大切に続けてきた製塩法。このエピソードに感化された塩田は、製塩に使う「砂取り舟」と赤い糸で鮮やかな風景を描いた。

一方の鴻池は、土地でかつて大切にされていた柄島に面した、半島最北端のシャク崎のまさに突端部に、異形の人の姿をした『陸にあがる』を設置した。作品までは、車を降りたあと、荒い崖道や緑のトンネルを20分ほど歩かないと辿り着けない。土地の人々が海の向こう側に感じていた畏怖の感覚を、鑑賞者に身体を通して伝える仕掛けだ。

海を挟んで大陸の異国と面した奥能登には、外部からやって来たものや人を尊び、大事にする文化がある。まさにそのインターフェイスとしてある外浦の各地区では、漂着物に着目した作品も目立った。たとえば深澤孝史の『神話の続き』は、大陸から流れ着いた現代の廃棄物によって鳥居を作り、ご神体とした意欲作である。

また、半島の最先端、三崎地区の浜辺にある小山真徳の『最涯の漂着神』は、「鯨が一頭獲れれば7つの村が潤う」といった言い伝えに注目し、2か月半の滞在中に破船や流れ着いたイチョウの木を収集。その木材を切り出して鯨の肋骨に見立てた参道とし、船の内部に海藻の髪をたずさえた人魚が鎮座する聖なる社殿を作り上げた。「作品そのものと同時に、この素材がどこから来たかにも思いを馳せてほしい」と小山は言う。

半島と海の関係が時空間を越えて、圧倒的なリアリティーで迫る

この半島と海の関係を、個人史や現代史も絡めながら、とくにリアリティーある印象的な作品へと昇華していたのが、日置地区のさわひらきと、三崎地区の岩崎貴宏だ。

祖父と父がともに奥能登で暮らしたというさわは、旧公民館の建物全体を使い、映像やドローイングなどからなる壮大なインスタレーションを展開。作品の原点には、かつて祖父が病に倒れた際、必要な氷を金沢から珠洲へと海路で運んだというエピソードがある。古い小舟や灯台などを描いたドローイングの数々、時間とともに響きを変える氷でできた楽器の音が鳴る会場を抜けると、突き当りの部屋で鑑賞者はこの個人史を叙情的な映像で知ることになる。「海からの視点は、人の見方を変える」とさわは話す。

今年、『第57回ヴェネチア・ビエンナーレ』で日本館出品作家にも選ばれた岩崎は、生活空間を回廊型の土間が取り囲む、この地域に典型的な民家の間取りを作品に活かした。部屋に2トンもの塩を持ち込み、船や民芸品の飾り箱を置くことで現れたのは、遠方に大陸を望む能登の海の光景だ。塩の海から借景のように続く奥の襖絵が、日本と大陸の美術の歴史的な交流を思わせる一方、襖をズラすと簡単に変わる空間のあり方は、その関係の脆弱さや可能性も示唆する。「意外と近い大陸との歴史を凝縮したかった」と岩崎。

夜は、現代化のなかで残った能登の濃密な文化を堪能する

1日目夜、到着した珠洲市の市街地で夕食を食べたのは、今回のために新たにオープンした『さいはてのキャバレー』。建築家・藤村龍至が改装した建物では、食とアートを結ぶ活動をするEAT & ART TAROによる料理やドリンクも味わえる。そしてこの食事中には、地元の「キリコ祭り」の圧巻のパフォーマンスも堪能することができた。

EAT&ART TARO『さいはての「キャバレー準備中」』撮影:中乃波木

キリコとは、高さ十数メートルにもなる巨大な灯籠。それを男たちが壊さんばかりに揺さぶる姿からは、現代化のなかで能登に残った文化の濃密さを、全身を通して感じられるはずだ。キリコ祭りは芸術祭の会期中もほぼ連日のように行われるため、それに合わせて訪問することを強くおすすめしたい。

日常的な街のなかに点在する作品が、土地の人々が抱える記憶を瞬かせる

ツアー2日目に回った珠洲市の市街地では、「異界への入り口」といった趣の強かった外浦の沿岸部とはまた違う、街での生活やその歴史を感じる作品を見ることができる。

たとえば正院地区の旧銭湯では、無形の泡を使った麻生祥子の『信心のかたち』や、珠洲の里山にある自然の循環を表現した井上唯の『into the rain』が展示されている。芸術祭の常連でもある角文平と眞壁陸二は、ともに海に面した倉庫や船小屋を使い、日常的な街のなかに、土地の人々が抱える記憶が瞬くような空間を立ち上げていた。

芸術祭全体を通してもっとも賑やかだった会場は、旧飯塚保育所だ。この場所は、衣装デザイナー・ひびのこづえによる海中を思わせるコスチュームの展示会場だが、住民が運営するカフェとしての機能も持ち、さらに森山開次らダンサーとひびのの衣装の共演が楽しめる舞台でもある。

一方、とても静かではあるが見る者の心を強く動かす作品に、漆作家として活動する田中信行の『触生—原初—』があった。舞台である民家の蔵を片付けた経験から、そこに積もる長い時間を感じた田中は、「連綿とつながる命の力強さやリズム」を、薄い漆の皮膜を何重にも重ねる「乾漆」という技法で表現した。薄く光が差し込む暗がりで、波打つ巨大な壁に赤いオブジェが対峙する空間は、急ぐ鑑賞者の足を止める力を持っていた。

建築好きにも見てほしい、石川直樹とスズプロの展示会場

特徴的な建物を活かした展示には、ほかにも見応えのあるものが多かった。漁網で財を築いた大地主の旧民家では、その巨大な蔵を利用して、金沢美術工芸大学アートプロジェクトチーム(スズプロ)が複数の作品を発表している。高さ5メートルの『奥能登曼荼羅』は、学生らが一年間の調査の成果を詰め込んだ、絵による壮大な能登の風土記だ。他方、蔵から発見された品々を天井から吊った『いえの木』では、家族の栄枯盛衰が豪快に語られている。

金沢美術工芸大学アートプロジェクトチーム『奥能登曼荼羅』 撮影:中乃波木

金沢美術工芸大学アートプロジェクトチーム『いえの木』 撮影:中乃波木

芸術祭の公式写真家であり、以前より能登の風俗に関心を寄せていた石川直樹は、かつて浴場や宴会場、遊郭としても使われた建物を舞台に、その所有者の4代にわたる家族と土地の歴史を、自身の写真と一家の品などを織り交ぜて展開した。遊郭という事情からか、狭い廊下が複雑に入り組む内部を歩きながら、鑑賞者は石川の言う「過去も未来も、土地も人も混じり合う混浴状態」を体験。そこから街に眠る数々の物語を知る。この石川とスズプロの会場は、アート好きのみならず、建築好きにはとくに見てほしい空間だ。

過去の街の記憶を回帰させ、現在の街の光景をも変化させる作品たち

いまは一見、賑やかとは言えない珠洲の街。しかし作品に導かれて路地を歩けば、この場所に暮らした人々が見てきた夢や野望、猥雑な欲望の声も聞こえてくる。南条嘉毅が会場にした「スメル館」は、戦後に街で唯一の映画館として誕生し、昭和末期まで営業していた、そんな活気を象徴する建物である。古い映画ポスターの残る受付を抜け、急な階段を登り二階席に行くと、眼下の一階全体で機械仕掛けの物語が上演される。まさに映画のような演出には、劇場の過去を知る地元の高齢者も懐かしさを口にしていた。

そんな現代を生きる個人の思いを、より丹念にすくい上げたのが、鴻池朋子の『物語るテーブルランナー・珠洲編』だ。住民の思い出を作家が絵に描き、それを語った本人が自ら縫う。生まれた膨大な刺繍を見たあと、街の光景は静かに位相を変えるだろう。

断絶されながらも、それでも先へと思いを馳せる人の想像力

ほかにも市街地には、地元の人々の重要な交通手段でありながら12年前に廃線となった、のと鉄道にまつわる作品も点在する。旧珠洲駅では、韓国出身のギムホンソックが、自身の考える「人間の構成要素」を売るキオスク型の作品を発表。一方、河口龍夫は、旧飯田駅に残された忘れ物を再構成し、人にとっての「忘却」を問う印象的な空間を作った。

なかでも大規模なのは、ドイツ人作家、トビアス・レーベルガーの作品だ。螺旋状の構造体に囲まれた台の上に設置された望遠鏡から、のと鉄道の終着駅だった旧蛸島駅方面を眺めると、そこには線路の先の時空へと思いを馳せるようなあるメッセージが。

断絶されながら、それでも残る人の想像力。これはツアーの最後に訪れた、旧鵜飼駅におけるアルジェリア人作家、アデル・アブデスメッドの作品にも通じる。一本の発光体が突き刺さった列車の停まるホーム。寂れたその光景を揺らすのは、来るはずのない列車の到着を告げるベルの音と、「まもなく」と書かれた警告信号の点滅だ。いま、ふたたび動き出した奥能登・珠洲。そこに生きる人々の思いを、この作品は代弁していた。

「いろんな場所で現地の人々がなにかをはじめようとすることのどこが悪い」

ツアーに先立ち、筆者が個人的に参加した銀座 蔦屋書店におけるトークイベント(8月30日開催 北川フラム×津田大介『今、なぜ「芸術祭」なのか』)で、総合ディレクターである北川は、昨今の「乱立する芸術祭」への批判を一蹴した。「いろんな場所で現地の人々がなにかをはじめようとすることのどこが悪い」というのが、その主張の骨子だ。

数の増加による質の低下や、安易なアートの利用に批判のメスを入れることは、それでもなお大切な作業である。しかし一方で、芸術祭が土地の歴史やリアリティーをいかに掘り出しているのかという評価軸が、「数」とはべつに存在すべきこともたしかだ。そしてこの意味で、「さいはての芸術祭」と謳われた第1回目の『奥能登国際芸術祭』は、それほど多くはない作品の一つひとつを丁寧に作ることで、その試みに成功していたように思う。

華やかな都市圏から遠く離れた、日本海に突き出した能登半島の突端で、人々が抱いてきた海の向こうの異界に対する畏怖。近代化の影で寂れた街に残る、数々の豊かな物語。会場を巡ることで、鑑賞者の心にはそれらがひとつの可能性となって現れるだろう。

- イベント情報

-

- 『奥能登国際芸術祭2017』

-

2017年9月3日(日)~10月22日(日)

会場:石川県 珠洲全域

参加アーティスト:

浅葉克己

アデル・アブデスメッド

EAT & ART TARO

石川直樹

岩崎貴宏

エコ・ヌグロホ

河口龍夫

ギム・ホンソック

鴻池朋子

さわひらき

塩田千春

トビアス・レーベルガー

中瀬康志

ひびのこづえ

深澤孝史

Raqs Media Collective

リュウ・ジャンファ

ほか

- フィードバック 2

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-