山田正亮は、戦後日本の現代美術史から完全に外れた一匹狼である

現在、東京国立近代美術館にて開催中の『endless 山田正亮の絵画』展。「描く」ことを自らの人生と一体化させ、美術の潮流から距離を置きながら、その生涯にわたって約5千点近い膨大な作品群を残した「孤高の画家」山田正亮の初の本格的な回顧展となる。

その『endless 山田正亮』展をさらに立体的に読み解くべく、ミュージシャンで文筆家の菊地成孔を招いたスペシャルギャラリートークが開催された(企画協力:CINRA.NET)。参加者は、菊地と本展の担当研究員である中林和雄の案内で展示会場をめぐった後、絵画に合わせて菊地が選曲した音楽を聴きながらトークショーを体験できるというこのイベント。以下、その模様をレポートすることにしたい。

参加者たちを前にした菊地は冒頭、「戦後の現代美術史から完全にアウトサイドしている画家」として、山田正亮の特異性を指摘しながら、「日本の戦後の現代美術を考える上で、非常に特殊な存在」であるとコメントし、早くも独自の視点を展開する。

菊地:日本の戦後の現代美術というのは、大体が派閥で動いていて、有名な「もの派」や「具体」などグループで動くことが多かったんですよね。しかし、山田は美大の出身でもなかったし、派閥に属することもなかった。つまり、一匹狼のアウトサイダーだったんです。しかも、自分の作品を自らプランニングして、自分で時期も区切っている。その視点から彼の一連の作品群を見ると、いろんなことが立体的にわかると思います。

中林の解説によると、山田正亮の作品は、時代とテーマによって大きく3つに分けられているという。静物画を描き続けた「Still Life(1948~1955年)」期。

『Still Life no.64』1953年 油彩・キャンバス 41×53cm

垂直線と水平線を基調とした抽象画を描き続けた「Work(1956~1995年)」期。

『Work B.125』1956年 油彩・キャンバス 116.8×91cm 宇都宮美術館蔵

『Work C.73』1960年 油彩・キャンバス 180×68cm 東京国立近代美術館蔵

『Work F.116』1992年 油彩・キャンバス 182×259cm

そして画面のほぼ全体を単一の色彩で塗りこめた「Color(1997年~2001年)」期の3つだ。

『Color no.98』1999-年 油彩・キャンバス 65×53cm

間近で見ないとわからない、何層にも塗りこめられた筆致の迫力

静物画から抽象画へと大きく変わった「Work」期。静物画のモチーフが解体され、アラベスク模様のような渦の形の中から、だんだんと長方形が浮かび上がり、やがて長方形だけの画面が生まれていった「Work B」の作品群を見ながら、菊地はそこにモンドリアンに代表されるデ・ステイル派(20世紀初めオランダに興った抽象美術運動)との類似を指摘する。

菊地:デ・ステイル派の作品は、遠目で見たり写真では非常にデジタルなのですが、実際にその絵画を近くで見ると、何層にも塗り重ねられた筆致が確認できます。そこにいちばん感動するのですが、それと同様のものを、これらの絵画から感じます。

左:『Work B.183』1958年 油彩・キャンバス 97×130.3cm 協力:ギャラリー米津 右:『Work B.169』1958年 油彩・キャンバス 97×130.4cm 千葉市美術館蔵

一見マットな幾何学模様に見える山田の絵画。しかし、近くで眺めると何層にもわたって塗り重ねられ、まさしく肉筆とも言うべき筆致を感じることができるのだ。

山田正亮を代表するストライプの作品群。その「余剰な効果」に菊地が反応

続いて移動した「Work C」の展示は、山田作品の中で最も有名なストライプの作品群が並べられた一角だ。その中の一点を指さしながら、中林が解説する。

中林:この絵だけやけに長細いなと思ったら、実はこの絵画、コーヒー豆を入れる麻袋を解体して石膏で地塗りをしたものに描かれているんです。ここにある作品は、一見すると同じようなストライプを描いたように見えますが、実はその一点一点に違う意図があり、同じものはひとつとしてない。それが山田作品の特徴のひとつだと思います。

菊地:コーヒー豆の袋をキャンバスに使ったというのは、ただ貪欲に素材を探した結果だと思いますが、その事実を知ると、単にストライプが描かれているということ以上の余剰なイメージを感じてしまいますよね。たとえば、この色遣いは、ちょっと南米の国の旗の色や、南米の民族衣装の色に見えるな、とか。そういう「余剰の効果」というものが、この後のイベントで聴いていただくような、絵画に合わせて聴いてみる音楽の選定のきっかけになることもあるんです。

紋切り型の単純な芸術家像に回収されない、複雑な山田の姿をこの展示で感じて欲しい

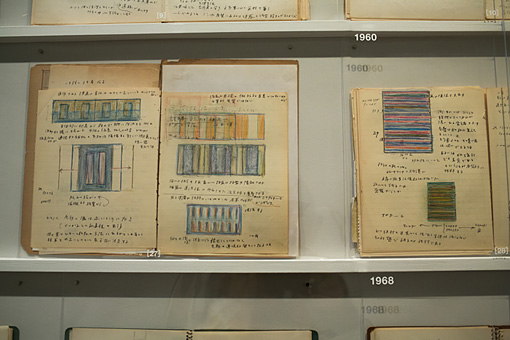

さらに、菊地が注目するのは、その先に陳列された山田の「制作ノート」の存在だ。実に、合計56冊分も残されたという制作ノート。そこには、作品の設計図とも言うべき詳細なスケッチから、仕事の進捗状況や課題、さらには私生活に関する雑記までが、細やかな文字でびっしりと書きこまれている。

菊地:狂気と正気の境目を決めるのは非常に愚かなことで、いわゆるアウトサイダーアートについては、私はあくまでもアカデミズムの外にいたか、中にいたかで線引きをすればいいと思っている立場です。でも彼の制作ノートを見ると、ちょっとヤバいかもっていう気になります(笑)。

自身の作品の制作計画が驚くほど緻密に描かれていて、さらに詩みたいなものもいっぱい書いてある。それがいちいち効くんです(笑)。岡本太郎さんもそうですけど、画家の金言っていうのは、何か人を動かす力があるんですよね。

「絵画との契約」「全色彩は絵をみつめる」など、独特な表現によって綴られたメモの数々

その後、ストライプから一転、菊地曰く「無教養的な目で見ると、どこか和の感じにも見えなくもない。まるで着物の柄のようですね」という、グレーに近づいた微妙な色調を用いて、グリッド状に仕切って塗り分けるスタイルとなった1970年代「Work D」の作品を一通り眺めた一行は、最後の展示となる「Work E、Work F」の作品群のコーナーへと移動する。

最新型高演色性LED照明が用いられ、作品の微妙な色合いもはっきりと見て取ることができる「Work D」の展示室の一角

中林:ここまで見てきたように山田正亮は、1948年から何千点も油絵を描き続けてきたわけですが、描き始めてから30年くらいは、ほぼ無名だったと聞いています。それが、1978年頃からいきなりスターのような扱いを受けるようになる。ここにある作品は、そういう状況を受けて描かれた作品ということになるわけです。

1978年、東京銀座の康画廊で開催された大規模な個展によって、一躍「時の人」とも言うべき注目を浴びるようになった山田正亮。その時代に山田のスタイルは、再び大きく変化する。徹底的に抑制を効かせてきたそれまでの画面に対し、自由な表現に向かっていったのだ。その中でも、山田の集大成とも言える1990年代の「Work F」の最後を飾る作品――大型のキャンバスに、十字型や長方形、垂直線や水平線がダイナミックに描かれた絵画の前に立ちながら、菊地は次のように総括するのだった。

菊地:我々は芸術家の人格的な把握というものを、非常に大雑把なステレオタイプで考えがちです。たとえば、この山田正亮だったら、不遇な時代があったけど、油絵具を使って、多少作風が変わりつつも一途に絵を描き続けて、1970年の終わり頃にようやく世間で認められるようになったと。そういう薄ぼんやりとした芸術家像が立ち上がりがちです。

だけれども、こうして時代の変遷とともに作品を追っていくと、何かそういうありきたりな紋切り型の芸術家像のタイプのどれにも収まらないような感じがしてくる。というのは、今までずっと流れで作品を見てきて、その到達点がこれなのかっていうのは、ちょっと驚きがあるわけです。

とはいえ、山田正亮は別にミステリアスな人ではない。そこで思うのは、やっぱり人間っていうのは複雑だなっていうことですよね。狂気とかクール、あるいはパッションとか、そういう紋切り型の区分けではない新しい芸術家像――やっぱり人間っていうのは複雑なんだよっていう感じを、この展覧会で改めて感じていただければと思います。

現代音楽からムード歌謡まで飛び出した菊地の選曲と山田絵画のマリアージュを思い思いの感性で楽しむ

一枚の絵ではなく、約200点という数の作品を、時代を追って眺めていくことによって、初めて感じられる山田正亮という画家の全体像。それが本展覧会の何よりの醍醐味なのだろう。そしてその後、休憩を挟んだ後半では、展示の一角にある広いスペースで参加者着席のもと、展示されている山田の絵画の傍らで菊地が次々と音楽を合わせていくイベントが行われた。

戦後の欧米の現代美術に捧げられた現代音楽は、山田絵画とも相性がいいはずだ、ということに端を発し、菊地が個人的に選曲した全く別の音楽も合わせてみることで「結局のところ、絵に合わない音楽はない」という菊地のテーゼを証明する機会となったこの試み。「私の手元をじっと見ている必要はまったくないので、どうぞ席を立って、この部屋にある絵を自由に眺めながら、音に耳を傾けてください」。そんな口上のもと、さながら料理とワインのマリアージュを探り当てるように菊地は次々と音楽を流していく。

まずは、現代美術に捧げられた現代音楽として、モートン・フェルドマン(1926~1987年、現代音楽家)が、マーク・ロスコ(1903~1970年、現代美術家)に捧げた『Rothko Chapel』や『Untitled Composition for cello and piano』をセレクト。さらに、カールハインツ・シュトックハウゼン(1928~2007年、現代音楽家・音楽理論家)の『Oktophonie』を流し、山田作品との相性を探る菊地。「現代音楽」と「現代美術」――いわば「現代」繋がりでの選曲だ。

料理とワインのマリアージュのひとつとして、同じ生産地で獲れた食材とワインの相性がある。しかし、その「外し」として、たとえばフランス料理に日本酒を合わせるなど、意外な組み合わせが絶妙な相性を見せることもある。そこで菊地は、一面がオフホワイトに塗られた山田の絵画からThe Beatlesのホワイトアルバムを連想し、The Beatlesの『Rubber Soul』の最後を飾る“Run For Your Life”を流してみせるのだった。そこには、やがてジョンとヨーコが現代美術の展覧会で出会うという、菊地ならではの含意も隠されていたようだ。

さらに、「孤高の多作家」という根拠から、同じく「孤高の多作家」であるサックス奏者スティーヴ・コールマン(1956年~、独創的な演奏スタイルM-BASEムーブメントの先駆者)の最新アルバム『Synovial Joints』から“Synovial Joints - Part IV - Head and Neck”をセレクト。そこには、先述のコーヒー豆の袋から連想した、「中南米繋がり」という根拠もあったようだ。

そして、山田との同時代性から、60年代に活躍したムード歌謡の女王・松尾和子のアルバム『夜のため息』から“いとしのヴァレンタイン”をセレクト。さながら、音楽のテイスティングとも言うべき、贅沢な時間が流れていく。

そして、ラスト20分は、菊地によるノンストップミックスを披露。次々と繰り出されていく様々な楽曲に耳を傾けながら、参加者たちは思い思いに展示を見て回り、それぞれの感性によって「絵画と音楽」のマッチングを楽しんだのだった。

菊地と中林の解説によって、山田正亮という稀有な画家の歴史の中で位置づけられた絵画が、ある種「偶然」とも言える音楽との出会いによって、再びその「意味」から解き放たれ、観る者それぞれの心の中に新たなイメージと解釈をもたらしていく。ある音楽では、宗教的とも言える荘厳なイメージを喚起していた絵画が、別の音楽では一転してポップな躍動を想像させるなど、視覚と聴覚を総動員した今回の試みは、まさしく「鑑賞」という行為の奥深さと面白さを、改めて感じさせる体験であった。

かくして、約2時間超にわたって繰り広げられたスペシャルギャラリートーク。とはいえ、約200点にも及ぶ山田作品群を堪能するには、それでもまだ時間が足りなかったというのが正直な感想だ。イベント中、何度も菊地が口にしていたように、今回のイベントは、あくまでも導入であり鑑賞のヒントを提示するもの。これらの解説や音楽を踏まえながら、一度会場に足を運び、じっくりと作品を眺めながら、それぞれの感性によって、さまざまな思いを馳せるのも一興と言えそうだ。

- イベント情報

-

- 『endless 山田正亮の絵画』

-

2016年12月6日(火)~2017年2月12日(日)

会場:東京都 竹橋 東京国立近代美術館 1階企画展ギャラリー

時間:10:00~17:00(金曜は20:00まで、入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜(1月2日、1月9日は開館)、12月28日~1月1日、1月10日

料金:一般1,000円 大学生500円

※高校生以下および18歳未満、障害者手帳をお持ちの方とその付添者1名は無料

- プロフィール

-

- 菊地成孔 (きくち なるよし)

-

1963年生まれの音楽家 / 文筆家/大学講師。音楽家としてはソングライティング / アレンジ / バンドリーダー / プロデュースをこなすサキソフォン奏者 / シンガー / キーボーディスト / ラッパーであり、文筆家としてはエッセイストであり、音楽批評、映画批評、モード批評、格闘技批評を執筆。ラジオパースナリティやDJ、テレビ番組等々の出演も多数。2013年、個人事務所株式会社ビュロー菊地を設立。

- フィードバック 1

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-